第三者行為災害による自動車事故と企業対応策

【第1回】

「第三者行為災害とは」

社会保険労務士 井下 英誉

はじめに

これから全5回にわたり、「第三者行為災害」というテーマで、労災保険の手続の中でも特に複雑と言われる自動車事故への対応について、企業が知っておくべき対応策を紹介する。

1 第三者行為災害とは

「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。

具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。

【「第三者行為災害」に該当する出来事】

- 交通事故(自動車・バイク・自転車・歩行者×自動車・バイク・自転車・歩行者)

- 第三者の飼い犬にかまれた

- 業務に起因した第三者からの暴行

【「第三者行為災害」に該当しない出来事】

- 電車(バス)の急ブレーキによる揺れの拍子に負傷したような場合

- 養護施設等で働く労働者が、入居者の行為により負傷したような場合

2 損害賠償責任とは

先に述べたとおり、第三者が被災労働者または遺族に対して「損害賠償の義務があること」が第三者行為災害の要件になっているが、これは、民法などの規定により、第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいう。

① 民法の規定

第709条 「不法行為による損害賠償」

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第715条 「使用者等の責任」

① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

③ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第718条 「動物の占有者等の責任」

① 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

② 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

② 自動車損害賠償保障法の規定

第3条 「自動車損害賠償責任」

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったことを証明したときは、この限りではない。

3 民事賠償と労災保険との調整について

第三者行為災害に該当する場合には、被災労働者または遺族は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することになる。この場合、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くが支払われ不合理である。また、本来損害のてん補は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為などに基づき損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担すべきものであると考えられる。

このため、労災保険では、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整には2つの方法(「求償」または「控除」)が用いられる。

① 求償

政府が労災保険給付と引き換えに被災労働者または遺族が第三者に対して持っている損害賠償請求権を取得し、この権利を第三者(交通事故の場合は保険会社)に直接行使することをいう。

求償は、被災労働者または遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、労災保険の保険給付と「同一の事由による損害賠償請求権の額」に限定される。

したがって、労災保険では給付対象とされない慰謝料や文書料、諸雑費等は求償の対象にならない。

② 控除

同一の事由により第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険などの支払い)が労災保険給付より先に行われた場合、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことをいう。

このため、実際に受けた損害賠償額(労災保険の保険給付と同一の事由のもの)が保険給付の額を上回る場合は労災保険の給付は行われず、受けた損害賠償額(労災保険の保険給付と同一の事由のもの)が保険給付の額より低額である場合は、その差額が支給される。

4 同一の事由について

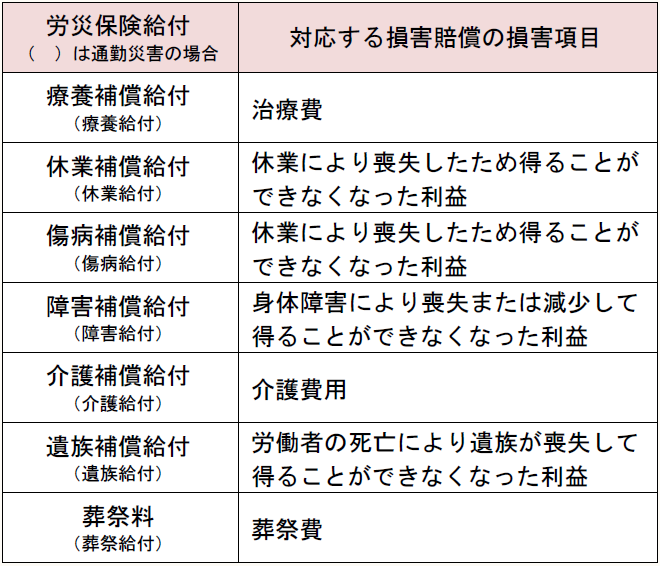

民事損害賠償として支払われる損害賠償金または保険金について、労災保険給付と支給調整される範囲は、労災保険給付と同一の事由のものに限られる。労災保険給付に対応する損害賠償項目については、下表の通りとなっている。

なお、労災保険では被災労働者または遺族に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしているが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものであるため、支給調整の対象とはならない。

* * *

次回は、自賠責保険と労災保険の関係について解説を行う。

(了)