副業・兼業社員の容認をめぐる

企業の対応策と留意点

【第1回】

「副業・兼業のメリット・デメリットと法的ルール」

TOMAコンサルタンツグループ(株)

TOMA社会保険労務士法人 人事労務指導部 副部長

特定社会保険労務士 渡邉 哲史

1 はじめに

平成30年6月現在、厚生労働省は、平成29年3月28日に働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。こうした状況のなか、政府は、厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」での議論を踏まえ、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。

また、同時に、厚生労働省はモデル就業規則を改定し、これまで遵守事項にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除し、副業・兼業についての規定を新設しました。

本連載では、このような政府・厚生労働省の、「副業・兼業」の普及促進を図る上での現状、メリット・デメリット、法的ルール、企業として副業・兼業を容認するにあたっての制度設計上の留意点、就業規則等の具体的な規定の仕方について、2回にわたってご説明いたします。

2 副業・兼業の現状

総務省が5年ごとに実施している「就業構造基本調査」(平成24年度)によれば、副業希望者は360万人を超え、就業者全体に占める割合は5.7%を占めており、毎回の調査で増加が続いています。

また、中小企業庁委託事業である「平成26年度兼業・副業に係る取組実態調査事業」によれば、実に85%以上の企業が、「副業・兼業を認めていない」という状況となっています。

こうした中で、なぜ、政府は副業・兼業を普及推進しているのでしょうか。

それは、副業・兼業を通して、柔軟な働き方がしやすい環境を整備することが、新たな技術開発、オープンイノベーションや起業の手段として有効と考えているからです。

また、これらを通じ、労働生産性が改善し、働く一人ひとりが豊かになり、消費を押し上げることにつながるとしています。

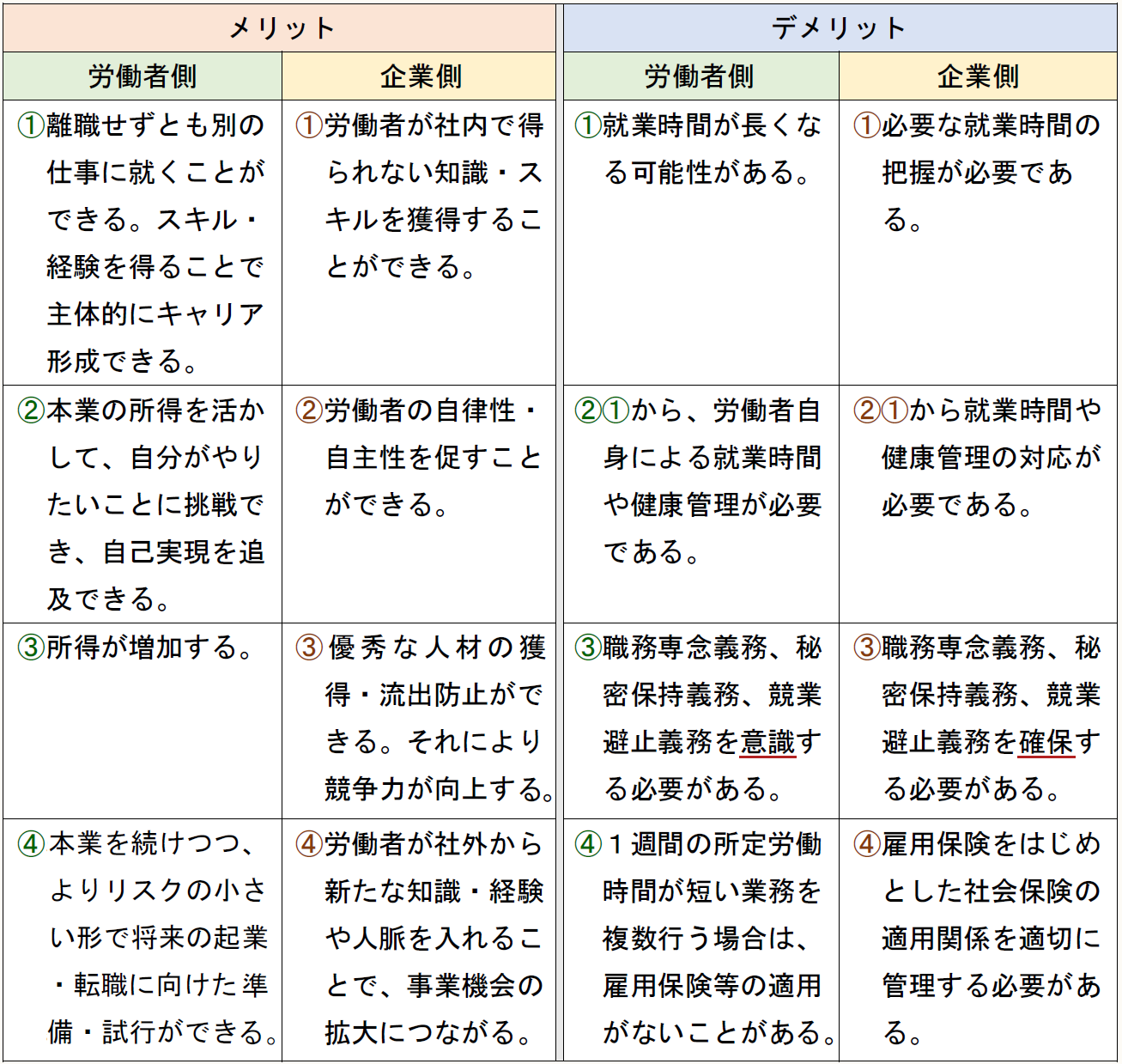

3 副業・兼業のメリット・デメリット

副業・兼業するメリット・デメリットはどんな点があるのでしょうか。

ガイドラインを参考に、労働者側、企業側の観点で整理すると、次のような点が挙げられています。

(※) 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を参考に筆者作成

上記は一例であり、実務上は、労働者及び企業の状況により検討する必要があります。

特に、副業・兼業を認める場合は、企業として、就業時間の把握・管理、健康管理、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務の対応が不可欠でしょう。副業・兼業の制度設計をするにあたっては、この点を十分に検討しておくことが重要です。

4 副業・兼業をめぐる法的ルール

それでは、副業・兼業をめぐる法的ルールはどうなっているのでしょうか。

実は、副業・兼業に関する制限について、法律で決まっているわけではありません。裁判でも、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由としており、例外的に会社において副業・兼業を制限することが許されるのは、

① 労務提供上の支障となる場合

② 企業秘密が漏えいする場合

③ 企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

一方で、労務管理の実務上問題となるのは、「3 副業・兼業のメリット・デメリット」でも触れたように、(1)就業時間管理、(2)健康管理です。以下、確認していきます。

(1) 就業時間管理

副業・兼業における就業時間管理において、就業時間の通算の考え方については、従来から次のとおり労働基準法で規定されています。

【労働基準法第38条1項】

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

また、厚生労働省の通達でも

【厚生労働省 昭23.5.14基発769号】

事業場を異にする場合とは、同一事業主の異なる事業場で労働する場合だけでなく、事業主を異にする場合も含まれる

したがって、例えばA社で所定労働時間を8時間勤務した後、B社で3時間勤務した場合、B社での3時間は時間外労働となります。また、この場合の3時間の時間外労働に対する割増賃金はB社が支払い義務を負うことになります。

以上のことから、企業は、副業・兼業を容認していく際に、副業・兼業の有無や、副業・兼業先の就業時間などを労働者に申告させ把握しなければ、未払い賃金が発生する可能性があります。

なお、個人事業主として、請負契約などを締結して兼業・副業を行う者や労働基準法の管理監督者にあたる者は、労働基準法に規定する労働時間が適用されませんが、いずれも形式だけで労働実態として労働基準法が適用される者と変わらない働き方の場合は、原則どおり、労働時間の管理、通算が必要ですので注意が必要です。

(2) 健康管理

もう1つの問題が、健康管理です。労働安全衛生法第66条では、使用者は常時使用する労働者に健康診断を受診させる必要があります。「常時使用する労働者」とは、次の要件を満たす者です。

【平成26年7月24日付基発0724第2号】

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)

② 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上である者

以上の要件を満たすか否かは各事業場で判断されるため、副業・兼業先の労働時間の通算は不要となっていますが、副業・兼業を推奨しているような企業の場合は、健康診断等の必要な健康確保措置を講じることが適当であるとされています。

したがって、必要な健康管理を行い、過重労働や健康障害を防止するために、本業と副業・兼業先双方において、時間外・休日労働などを把握し調整する仕組みづくりが重要となります。

* * *

次回は、副業・兼業の制度設計時の留意点、就業規則等の具体的な規定の仕方について説明していきたいと思います。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。