新たな高速バスの法規制と労働問題

【第1回】

「業界を取り巻く状況」

特定社会保険労務士・運輸安全コンサルタント

山田 信孝

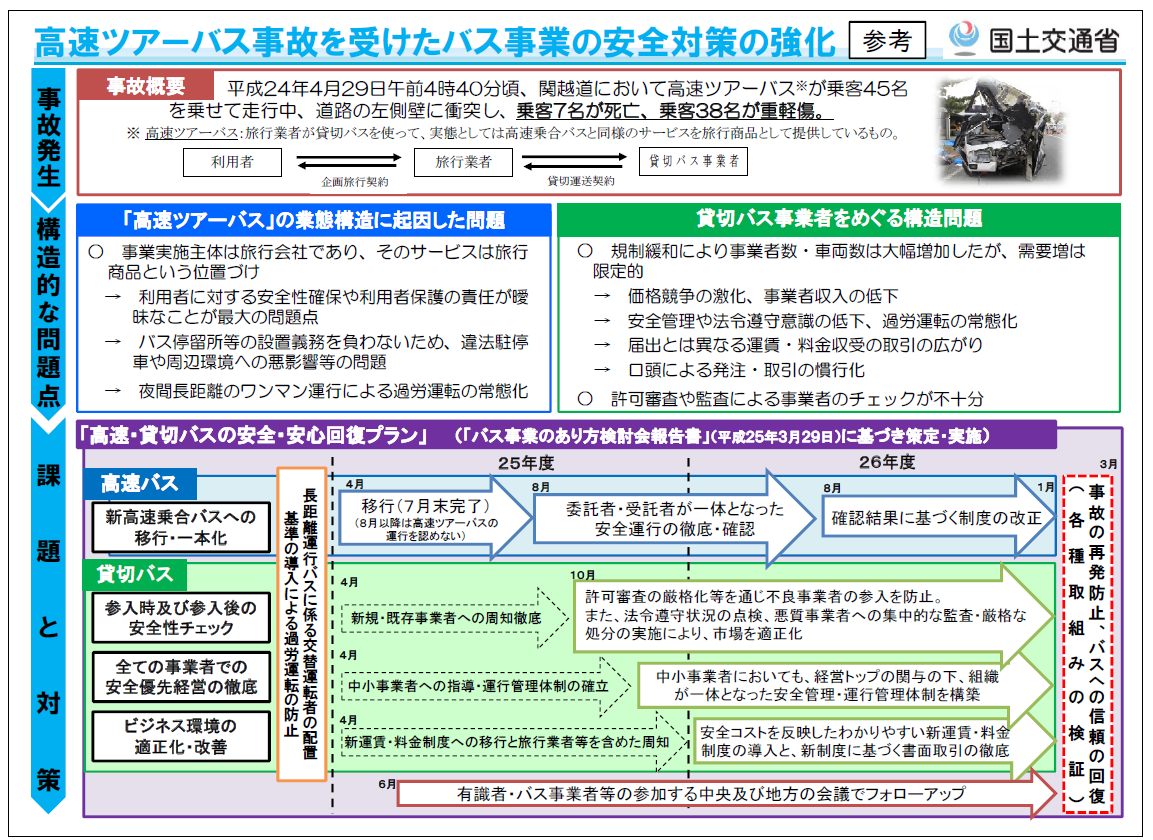

本稿の公開日となる平成25年8月1日より、「高速ツアーバス」の運行は廃止され、「新高速乗合バス」に移行し、一本化された。

これは平成24年4月29日に関越道で発生した高速ツアーバス事故を契機に、国土交通省が事故の再発防止と高速バス及び貸切バスへの信頼回復のために策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、当初の計画を前倒して、「新高速乗合バス」をスタートさせたものである。

本連載では3回にわたり、高速バス業界を取り巻く状況と併せて、新たな高速バスの法規制と労働問題を取り上げていく。

【参考図①】

(出典:国土交通省「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」(平成25年4月2日))

Ⅰ 「高速ツアーバス」登場の背景と関越道事故

バス事業は、一般路線バス、高速バス、貸切バスに分けられる。

高速バスは、一般道を運行する、いわゆる乗合バス事業者が、高速道路を運行して中長距離のサービスを提供することによって、年間の輸送人員が1億人を超える基幹的な公共交通機関として発展してきたもので、当初は高速乗合バスのみであった。

ところが、平成2年12月に貨物自動車運送事業において、需給調整規制が廃止され、その規制緩和の波が旅客自動車運送事業にも押し寄せ、平成12年2月には貸切バス事業、平成14年2月には乗合バス事業において、それぞれ需給調整規制が廃止されたことと、その後のインターネットの普及の後押しもあり、旅行業者が造成・販売する商品として、高速道路を経由する2地点間の移動を主たる目的とする「募集型企画旅行」の運行手段として、「高速ツアーバス」が登場することになった。

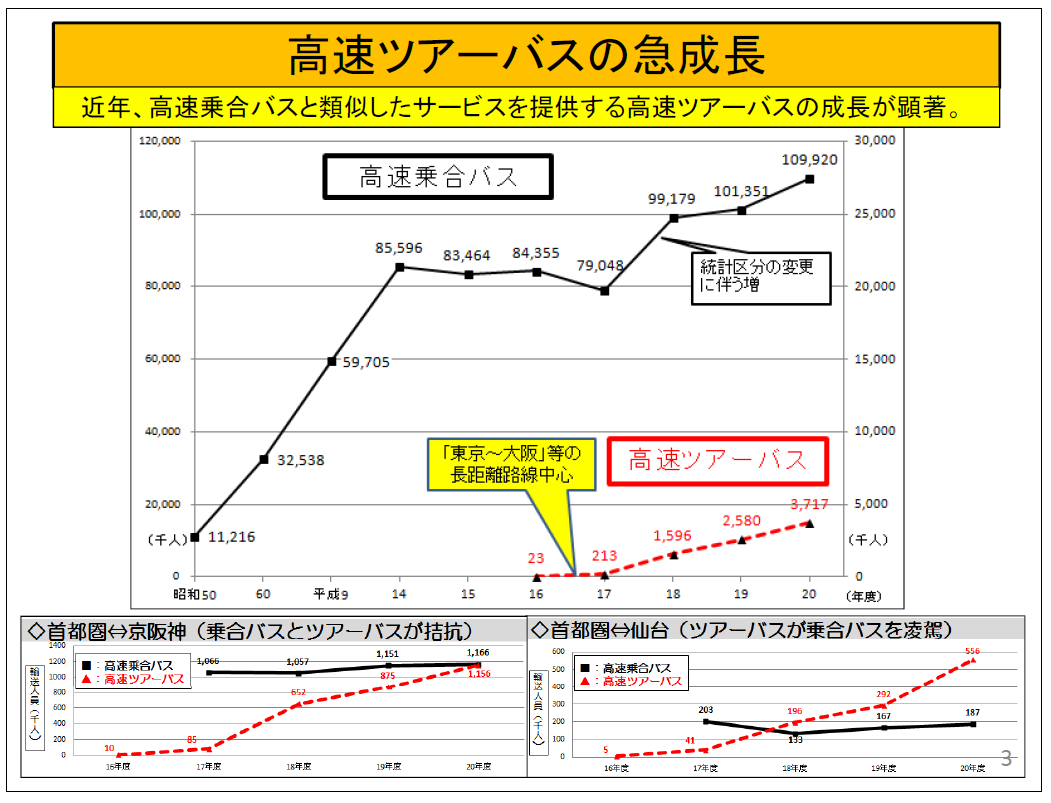

「高速ツアーバス」の輸送人員は、利用者に低価格と利便性の良さが受け入れられて、平成17年の僅か約21万人から、平成23年には750万人(推計値)と、急速に拡大したところである。

【参考図②】

(出典:国土交通省「「バス事業のあり方検討会」最終報告について」(平成24年4月3日))

しかしながら、「高速ツアーバス」は、乗合バスの規制が適用されない旅行業者が運送契約した貸切バスを使用して運行していたもので、その実態は高速乗合バスと同様のサービスを行っているにもかかわらず、旅行業者には道路運送業法に基づく安全確保の責任がないばかりでなく、委託先の貸切バス事業者に対する監督義務もないという、問題があった。

そこで、国土交通省は、平成19年2月に大阪府吹田市で起きた、あずみ野観光バスのスキーツアーバス事故及び平成22年9月の総務省の勧告(貸切バス事業における安全確保対策の徹底、収受運賃の実態把握の実施及び公示運賃の検証、旅行業者への指導・監督の強化など)などを踏まえ、検討を重ねていた「バス事業のあり方検討会」最終報告(平成24年4月3日)を受け、平成25年度までに「高速ツアーバス」事業を乗合バス業態へ移行する取組みを行うことにしていた。

その直後の、4月29日(日)午前4時40分頃、関越道上り線で、高速ツアーバスが運転者の居眠りにより、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷を負う悲惨な事故が発生したのである。

当該事故を起こした有限会社陸援隊は、その後の運輸局の監査において、点呼の不実施をはじめ、運転者の健康状態の把握の不適切、運転者の過労防止に関する措置の不適切、運転者として禁止されている日々雇用者の選任及び名義貸しなど、法令違反行為が28件もあることが判明し、改めて杜撰な安全管理体制が明らかになった。

(注) 関越道高速ツアーバス事故の行政処分

1 バス事業者{(有)陸援隊}は、平成24年6月、貸切バス事業許可の取消処分

2 旅行業者{(株)ハーヴェストホールディングス}は、平成24年7月、業務停止処分

Ⅱ 貸切バス業界の現状と課題

高速ツアーバスを運行していた貸切バス業界について、俯瞰して見ることにする。

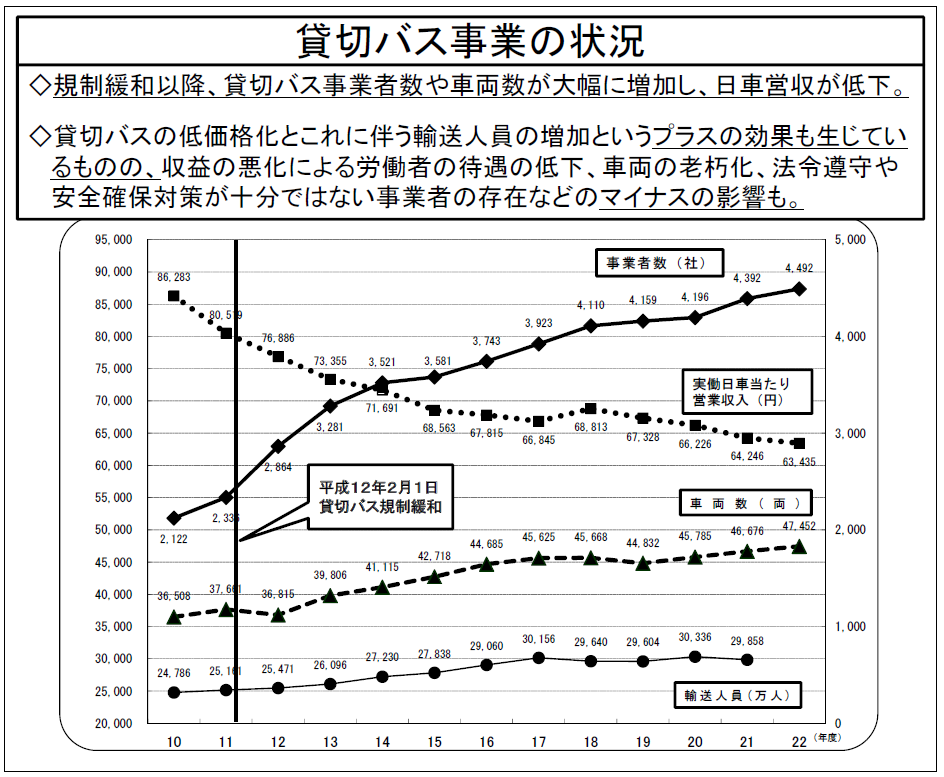

貸切バスは平成12年2月の需給調整規制の廃止以降、事業者数と車両数は共に大幅に増加した。事業者数は平成11年度2,336から平成23年度には約2倍の4,533事業者に急増している。また、車両数については、平成11年度37,661両から、平成23年度47,693両と、約1.3倍の増車となっている。

その一方で、1事業所当たりの平均車両数は平成11年度16.1両から、平成23年度10.5両と大きく減少し、貸切バス事業者の零細化が進行している。

貸切バスの輸送人員は3億人程度で、全体の需要は横ばいである一方で、事業者数や車両数が増加したことに伴い、事業者間の競争は激化し、事業者間での取引では仲介業者や他の貸切バス事業者が介在するなど、取引の多重構造化が進み、実働日車当たりの営業収入は、ピーク時の平成4年度109,165円から年々減少しており、平成11年度80,519円、平成23年度には62,129円(対平成4年度比約43%減)となっている。

この厳しい経営状況の影響により、事業の廃止、縮小のほか、使用車両の高経年化、安全管理の手抜きや運転者の過労運転などの労働条件の悪化を招いているといえ、貸切バス業界は、まさに“負のスパイラル”の状況にあるといえる。

【参考図③】

(出典:国土交通省「「バス事業のあり方検討会」最終報告について」(平成24年4月3日))

また、乗客の大切な命を預かるバス運転者(民営)の所得は、ピーク時の平成8年631万円から年々低下し、平成23年では全産業平均(男子)よりも84万円低い、443万円(公益社団法人日本バス協会調べ)となっている。

加えて、全産業労働者の総労働時間は平成24年1,765時間であるのに対し、貸切バス運転者1人当たりの平均年間総労働時間は2,364時間であり、平成11年2,357時間から横ばいの状態が続いている。

バス業界では、長時間労働、賃金の低下に加え、大型二種運転免許の取得者が減少し、慢性的な運転者不足に陥っていることから、今後は運転者不足により、バス路線の維持ができなくなる事態が想定される。

(了)