〈ベテラン社員活躍のための〉

高齢者雇用Q&A

【第1回】

「高齢者雇用の現状と今後の課題」

Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員

特定社会保険労務士

飯野 正明

Question

当社は現在、定年年齢を60歳とし、65歳までの再雇用制度を導入しております。

これから対象となる社員が増えてくる中で、制度の見直しを検討しています。高齢者雇用の今後について、どのように考えればよいのでしょうか。

Answer

毎年、退職者の数を新規採用で補充するのが難しくなっている企業も増えているのではないでしょうか。新規採用が思い通りにできなくなっている中で、自社に在籍するベテラン社員に「より長い期間」にわたって「力を発揮」してもらうための制度の検討を始める時期にきていると考えます。

― 解 説 ―

1 高齢者雇用の現状

現在、高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)において、65歳までの「雇用確保措置」の実施が求められており、以下のいずれかの措置により、65歳までの雇用を確保しなければならないとされています。

① 65歳までの定年引上げ

② 定年制の廃止

③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度等)の導入

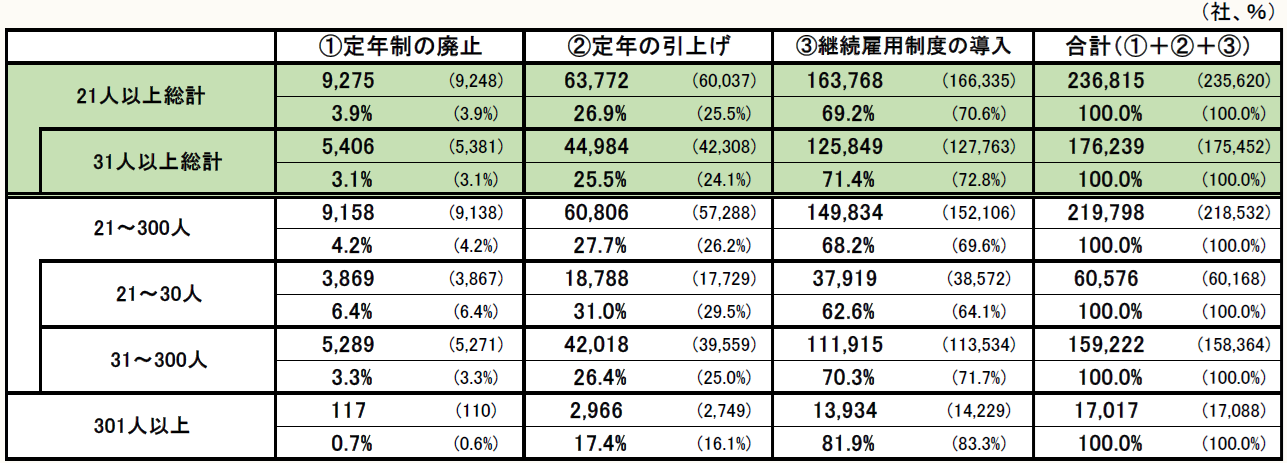

このうち、およそ7割の企業が③の「継続雇用制度の導入」を選択しています(【図表1】参照)。

【図表1】雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳

※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。

(出所) 厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」

なお、2021年4月からは、これまでの65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの「就業機会の確保措置」の実施が、努力義務として定められました。

以下の5つの措置のいずれかを用いて、70歳までの就業機会の確保を図ることが企業に望まれています。ポイントとしては、「65歳まで」は義務である中で、「70歳まで」は努力義務であること、そして、「雇用確保」ではなく「就業機会の確保」となっており、直接雇用に限られていないことが挙げられます。

① 70歳までの定年引上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度等)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

- 事業主が自ら実施する社会貢献事業

- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

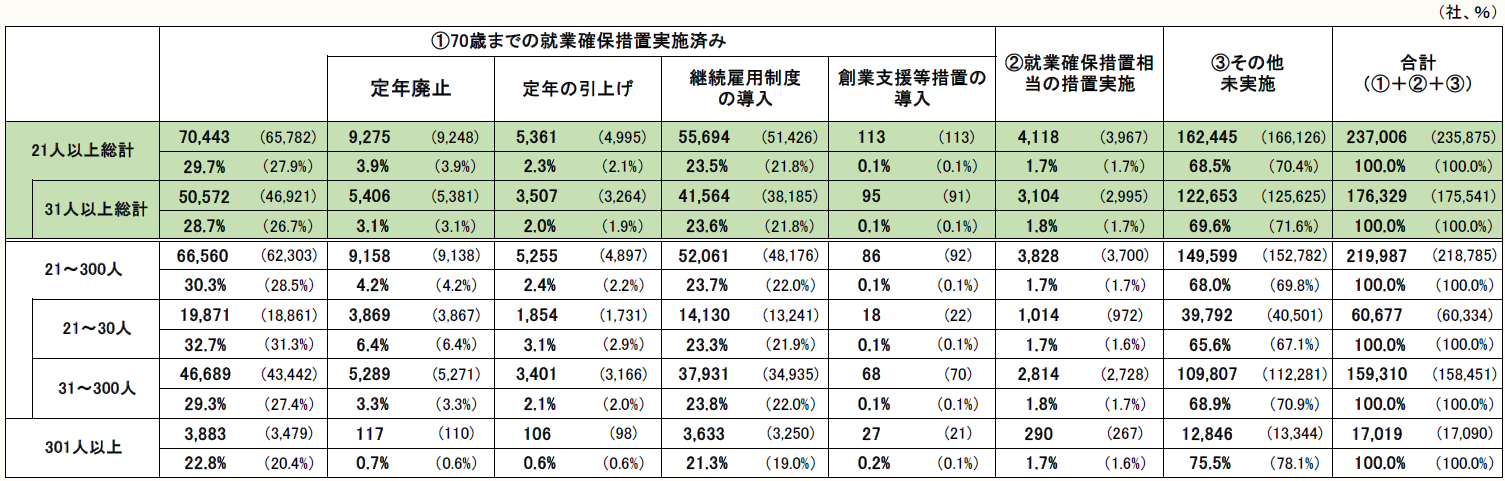

努力義務であることから、70歳までの就業機会の確保措置を積極的に導入する企業は、全体では29.7%とまだまだ少数派といえますが、徐々に増えている状況にあります。なお、実施率は中小企業の方が高くなっている点も注目すべきポイントです。

【図表2】70歳までの就業確保措置の実施状況

※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。

(出所) 厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」

2 再雇用後の賃金

継続雇用制度を導入している企業の多くは、定年退職後、本人が再雇用を希望した場合に改めて雇用契約を締結する制度、いわゆる「定年退職後の再雇用制度」を採用しています。再雇用ですので、これまでと同様に「正社員」として雇用を継続するのではなく、定年退職後は、労働条件を見直した上で「有期雇用契約」として再雇用(契約)をしています。

この再雇用後の賃金は、定年退職時より少額となることが多いです。確かに以前は、再雇用時の賃金は、ざっくり定年退職前の6割程度としているケースがよく見られました。これは、賃金が6割の支給であっても、「在職老齢年金」「高年齢雇用継続給付」の公的給付を受けられることに加えて、社会保険料や所得税等も下がることから、手取り額で比較すると定年退職前の8割程度にとどまることが多かったためです。

しかし、現在ではほとんどの方が、「在職老齢年金」は65歳まで支給対象とならず、「高年齢雇用継続給付」も2025年から段階的に支給率が引き下げられ、最終的には廃止も含めて検討されることとなっており、公的給付で賃金の補填は困難な状況となっています。そうなると、支給する賃金を上げることを考えなければならないでしょう。

また、定年前に従事していた業務をそのまま継続して行ってもらう場合に、賃金を定年退職により一律に減額することは、「同一労働同一賃金」の観点からも問題があるといえます。

賃金は、働く上で最も重要視される労働条件です。ベテラン社員の活躍を考えるには、賃金の見直しをまずは検討すべきです。

3 再雇用社員の無期転換化

再雇用時の契約の多くは、1年ごとに更新する「有期雇用契約」であることにも注意が必要です。例えば、再雇用の上限年齢が「65歳」となっており、そのタイミングで雇用契約が満了となれば、「通算5年以内」ですので、無期転換ルール(※)上、特段問題はありません。しかしながら、就業規則に「65歳以降も本人が希望し、会社が認めた場合には雇用を延長することがある」と規定されていることも多く、また、実際その対象となる方も少なからずいるのが現状です。

(※) 「無期転換ルール」とは、同一の企業との間で、有期雇用契約が5年を超えて更新された場合、有期雇用労働者の申し出により、期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)に転換されるルールのことです。

この場合、65歳以降の雇用が続くと、無期転換ルールの適用を受けることになります。定年退職後引き続き雇用される方であっても、原則としてこのルールの適用対象となります。

なお、定年退職後引き続き雇用される方については、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けた場合は、特例として、その事業主に定年後引き続き雇用される期間において無期転換申込権は発生しません。実際に、65歳以降も雇用を継続するケースが発生している場合には、この特例措置の申し出を行うことを検討する必要があります。

4 定年年齢の引上げ

定年年齢の「65歳以上への引上げ」については、筆者としては、いずれ多くの企業で取り組まなければならない問題になると考えます。しかしながら、企業にとっては、そのままの労働条件でプラス5年以上雇い続けることに抵抗があるようです。関与先に提案しても、「そうしよう!」と簡単にいくことはありません。

企業としては、賃金の扱いや、定年退職が5年後ろに伸びることによる「退職金」の支払い増加等、人件費への影響が気になるところでしょう。

しかしながら、現状、再雇用後の賃金が低下したとしても、多くの方がその条件を受け入れて働いているのが現実です。賃金の低下は、社員のモチベーションの低下につながることが懸念されます。モチベーションが下がったまま、「5年以上」雇用し続けるのと、定年年齢を引き上げるのとどちらが企業にとって良いことなのでしょうか。

特に中小企業において、思い通りの採用が難しくなっている今、自社のベテラン社員に活躍してもらうことに目を向ける必要があるのではないでしょうか。実際に、自社の年齢構成を見てみると、毎年定年退職者が発生しており、それがこれからも続く、そして、その補充が簡単ではないといった企業も多いことでしょう。

どうせやるなら、早いほうが良い。多くの企業が取り組む前に制度を整えることで、在籍者だけでなく、採用にも好影響が出ることも期待できます。また、国の助成制度も活用できます。

もちろん、課題もありますが、高齢者雇用は企業がいずれ取り組まなければならない問題です。65歳以降のベテラン社員にやりがいを持って働き続けてもらえるよう、今から検討を始めてみませんか。

* * *

次回以降、本稿で紹介した論点を掘り下げます。

(了)

「〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A」は、不定期の掲載となります。