リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例

【第1回】

「権利関係による代表的類型と複数の関連法規」

クレド法律事務所

駒澤大学法科大学院非常勤講師

弁護士 栗田 祐太郎

1 リゾート会員権とは何か?

(1) 会員権市場の活況

アベノミクスによる脱デフレ・景気回復の兆しが見えてきたことの影響もあり、バブル経済崩壊以来、長年にわたり低調に推移してきた会員権市場が再び賑わいを見せつつある。

「会員権」というとき、「ゴルフ会員権」はその内容や権利関係について比較的イメージが湧きやすいが、「リゾート会員権」は漠然としたイメージしか持てず、具体的な権利関係や法律上の処理については曖昧な理解しか有していない場合が多い。

そこで本連載では、リゾート会員権をめぐる法律関係やトラブルにつき整理・解説したい。

(2) 単行法規が存在しない権利

リゾート会員権とは、保養地・観光地における宿泊施設やレジャー・スポーツ施設等の利用を目的とした会員契約を締結することで発生する施設利用上の権利をいう。

リゾート会員権の法的位置づけや権利の内容等については、「この法律によって具体的な権利関係が明確に定められている」というような単行法規が存在しない。

このことがリゾート会員権をめぐる法律関係を複雑にし、理解を困難としている根本的な原因である。出発点として、この点を念頭に置く必要がある。

2 リゾート会員権をめぐる権利関係の代表的類型

リゾートクラブと会員との結合形態や会員が有する権利の内容等については、個々の案件ごとの契約内容により定まるものである。そのため、契約内容によって様々な種類が存在する。

このうち代表的な類型は、以下の3つである。

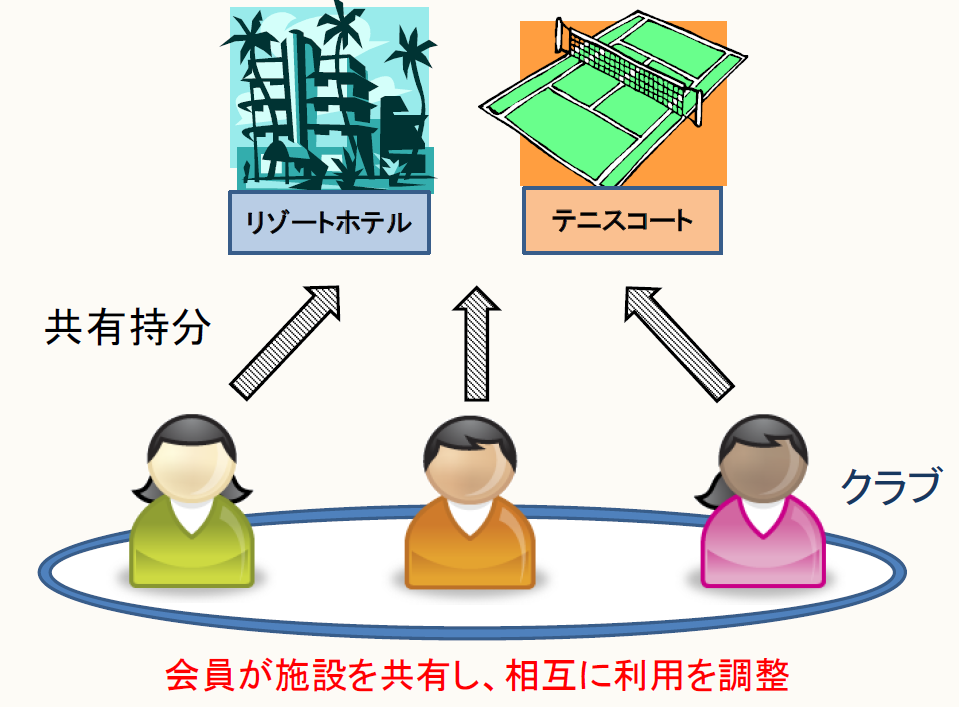

(1) 会員自身がリゾート施設を所有するタイプ【持分共有型】

この形態のクラブでは、会員は、ホテル等の施設(不動産)の所有権を共有持分にて所有し、共有者である他の会員との間の利用調整を会員契約により定めるという形態をとる。この形態では、施設全体の所有権を共有で取得する場合と、分譲マンションのように特定の区分所有建物だけを共有する場合がある。

会員権を取得したのちは、施設維持のための各種費用(固定資産税等の税金、施設維持のための管理費用、補修費用等)を毎年負担する必要がある。加えて、定期的な会費の支払いも必要となる。

そして、この形態の会員権が譲渡される場合には、施設の共有持分に加え、共有者との間で調整されることを前提とした施設利用権とが一体として売買されることになる。

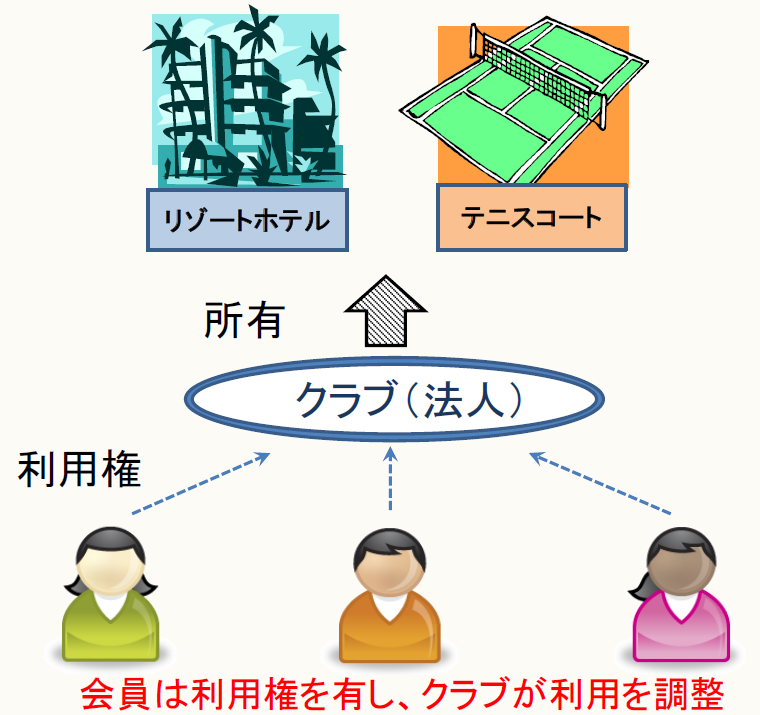

(2) クラブからリゾート施設を借りて利用するタイプ【利用権設定型】

この形態のクラブでは、会員は、クラブないし運営会社が所有権を有する施設につき、クラブから施設を優先的に利用できる権利(利用権)を与えてもらい、施設を利用するという形態をとる。よって、会員は、施設そのものの所有権に関しては何らの権利も有さず、単にクラブに対して施設の利用を求める権利があるだけになる。その反面、会員は、年会費や施設利用費、設備の維持管理費等の一定料金を支払えば足りることになるが、入会時に預託金の預入れを求められるケースも多い。

この形態はゴルフ会員権に類似する類型といえる。

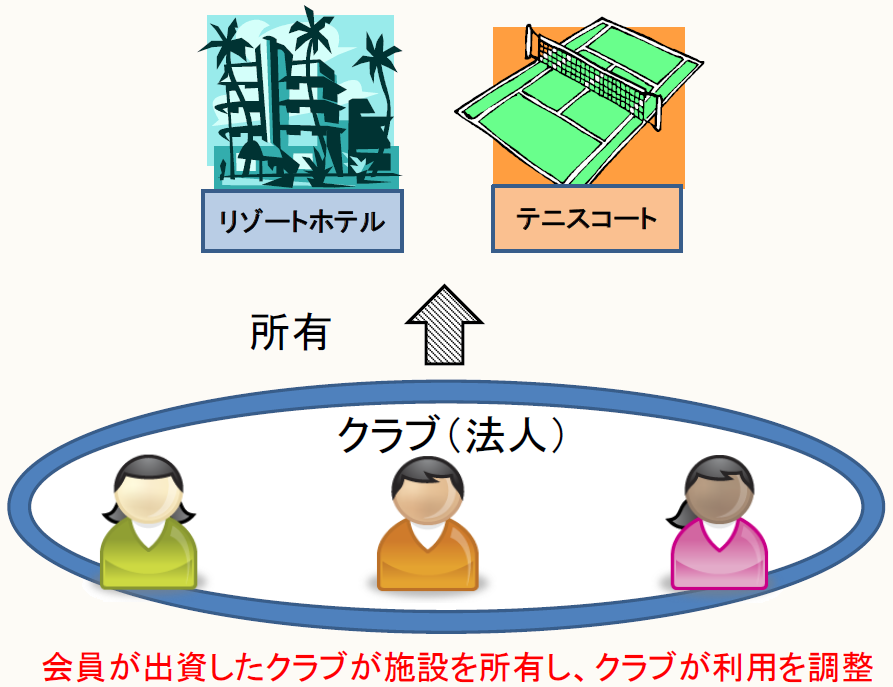

(3) 会員で出資した法人がリゾート施設を所有するタイプ【出資型】

この形態のクラブでは、会員が出資してクラブ運営のための法人(株式会社等)を設立し、法人が施設の所有権を取得する形式を取るものであり、会員は、会員契約をもって施設の利用のために相互で調整を行うという形態をとる。その意味では、上述した「持分共有型」と「利用権設定型」の複合形態ともいえる。

3 リゾート会員権に関係する代表的な法令

リゾート会員権をめぐる権利関係の確定やトラブル解決のためには、様々な諸法令が関わってくる。以下では、そのうち代表的なものを挙げる。

トラブル解決のためには、関連する複数の法規を幅広く確認し、内容を慎重に検討する必要があるため、大変複雑な法律問題となる。そのうえで、今後も法改正や新規立法についての動向に目を配る必要がある。

(1) クラブとの契約内容-リゾート施設利用契約及び会員規約等

リゾート会員権は、会員となろうとする者とクラブとの間の契約により発生する権利の総体である。

したがって、リゾート会員権をめぐる法律問題を検討する際には、そもそもの出発点として、会員とクラブとの間で締結した会員契約等の内容を十分に確認することが必要である。

この点、入会時に交付された契約書や利用規約、施設パンフレット等の各種書類についてはすべて必ず保管し、必要に応じて参照できるようにしておく必要がある。

(2) 民法

次に、私法の一般法である民法の適用があることは勿論である。

ただし、以下に掲げるような特別法の適用により、民法上の定めが変更を受ける場合も多いので、注意を要する。

(3) 建物の区分所有等に関する法律

「持分共有型」あるいは「複合型」において区分所有権の対象となる不動産を所有する場合には、建物の区分所有等に関する法律の適用がある。

(4) 会社法

「出資型」においては、施設の所有関係とは別個に、会員は、法人であるクラブの構成員(出資者)としての権利を有する。

この法律関係を定めるのが会社法であり、クラブとしての意思決定の手続やその他の権利関係について規制を受けることになる。

(5) 消費者契約法

会員権の売買が、消費者と事業者との間で締結された消費者契約(同法2条3項)に該当する場合には、消費者契約法が適用される。

その結果、事業者から会員権を購入する際に、事業者により不実の告知や断定的判断の提供、不利益事実の不告知等がなされた場合は、購入者は、事業者との契約を取り消すことができる(同法4条)。

それ以外にも、民法、商法その他の法律に比して消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、その程度が民法上の信義則に反する条項についても無効とされる余地がある(同法10条)。

(6) 宅地建物取引業法

持分共有型の場合には、会員権の譲渡は共有持分の販売を伴うことになる。

そのため、販売者が同法2条2号の「宅地建物取引業」に該当する場合には、同法が定める重要事項説明義務(同法35条1項)や誇大広告等の禁止(同法32条)、事務所等以外の場所において締結した契約に関するクーリングオフ(同法37条の2)等の規定に服する。

(7) 特定商取引に関する法律

会員権の形態に関わらず、会員権の売買が「訪問販売」(同法2条1項)に該当する場合には、同法が定める契約内容を記載した書面の交付義務(同法4条)や契約書面の交付義務等の各種義務を負う(同法5条)。

また、契約に際しての不実の告知や重要事項の不告知等が禁止され(同法6条)、誇大広告等も禁止される(同法12条)ほか、同法が定める条件をみたす場合のクーリング・オフ(同法9条1項)の適用もある。

(了)

「リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例」は、隔週で掲載されます。