過労死等防止対策推進法と企業への影響

【第1回】

「過労死等防止対策推進法はなぜ制定されたのか?」

特定社会保険労務士 池上 裕美

《はじめに》

2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行された。

この法律制定に向けての動きは、2008年11月に日本労働弁護団の総会において、「過労死等防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議が行われたことから始まった。

この法律はいったいどのような内容なのか、企業に与える影響も気になるところである。

本連載では、「法律制定の背景」「法律の概要」「企業に与える影響」の3回に分けてお伝えしていく。

《過労死・過労自殺の実態》

近年、過労やストレスで身体、精神が破綻し、死亡や自殺に至るケースが社会的問題になっているが、「過労死」「過労自殺」が法律などで明確に定義されていなかった。その上、過労死の実数や実態はほとんど把握されておらず、調査や統計もない状態であった。また、脳・心臓疾患で亡くなった人の中で、過重労働やストレスが原因の人や、精神疾患を発症して自殺した人の中で、業務による心理的負荷が原因でうつ病となった人が、どれだけいるのか把握できるような調査や統計も行われていなかったのである。

唯一、過労死・過労自殺の実態を探る資料として「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」がある。

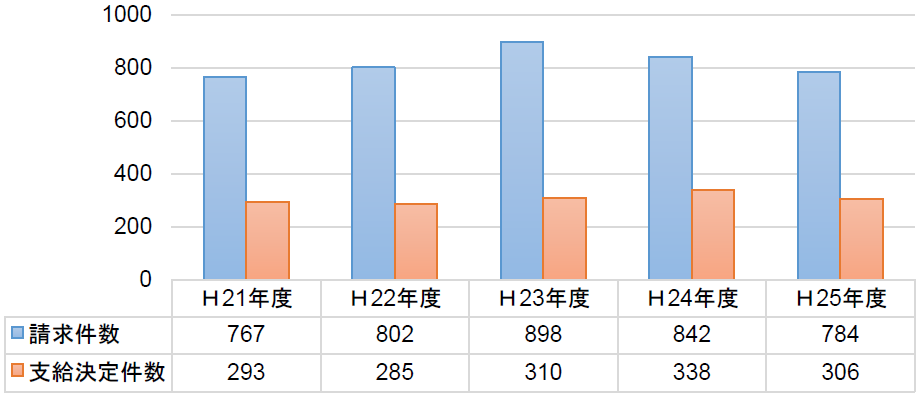

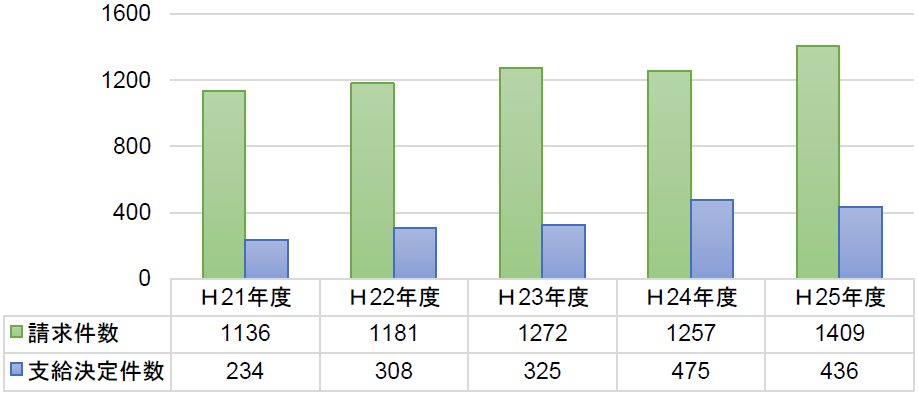

これによれば、脳・心臓疾患の請求件数は700件~800件を推移し、精神障害の請求件数は、平成25年では1,409件と前年より152件も増加し、過去最多となっている。

これら労災申請のデータは、過労死・過労自殺の実態からいえば氷山の一角と言われている。このように過労死が発生、増加している深刻な状況であるにもかかわらず、過労死に関する調査・研究がほとんどなされていない。過労死の発生を根絶するために、国が過労死防止の責任を負い、労働者の命と健康を守るという理念を法律で定め、国民や企業に強くアピールをしなければならないと考えられたのである。

【脳・心臓疾患の労災補償状況】

【精神障害の労災補償状況】

(厚生労働省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」より)

《過労死等防止法制定の背景》

「過労死」という言葉は1982年に初めて使用され、それ以前は、急性死、突然死などと呼ばれていた。1988年に大阪過労死問題連絡会が、初めて「過労死110番」を開設したところ、相談の電話が殺到し、その後も相談は増え続けた。日本の過労死問題は国際的にも注目され、「karoshi(過労死)」が オックスフォード英語辞典に新しい単語として登録されるほどであった。

また、当時の労災の認定基準は厳しく、年間700件程の労災申請に対し、認定はわずか30件前後であった。1995年には、労災認定基準が一部改定され、認定件数は80件前後とやや増加した。

1997年には、入社2年目の社員が長時間労働の末に自殺し、両親が会社に民事訴訟を提起した電通事件で、原告勝訴判決が下され、自殺も過労死として救済するべきと「自殺過労死110番」が実施された。

過労自殺の認定基準となる「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」は1999年に策定された。この時期に過労死・過労自殺の労災認定を受けた遺族が、会社を被告として民事訴訟を起こす例が増え、企業に対する損害賠償を命ずる判決が多数となった。これらの判決を踏まえ、2001年に脳・心臓疾患、過労死の労災認定基準が改定された。これによって、過労死の労災認定件数は300件前後に増加した。

このように労災認定件数は増えたものの、改善される気配はなく、過重労働等による精神障害・自殺は増加し続けた。

過労死等防止法制定の動きは、2008年に日本労働弁護団の総会において「過労死防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議から始まった。遺族は、「過労死防止基本法」を国会で制定してほしいと陳述し、これをきっかけに、国会議員に直接訴える院内集会を行うようになった。

2011年には、過労死防止基本法制定の実行委員会が結成され、以来、実行委員は、法成立に向けての理解、指示、協力等を求める運動、署名活動や、地方公共団体の議会において意見書を採択するよう要請を行ってきた。これらの取組みが多くのマスコミに報道され、過労死防止の世論が高まっていった。

そして過労死等防止対策推進法は、2014年6月に参議院本会議で可決、成立した。

* * *

次回は過労死等防止対策推進法の概要についてご案内する。

(了)