コーポレート・ガバナンス・システムに関する

実務指針(CGSガイドライン)の解説

【第1回】

「CGSガイドラインの概要」

PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー

公認会計士 北尾 聡子

〔CGSガイドラインの策定〕

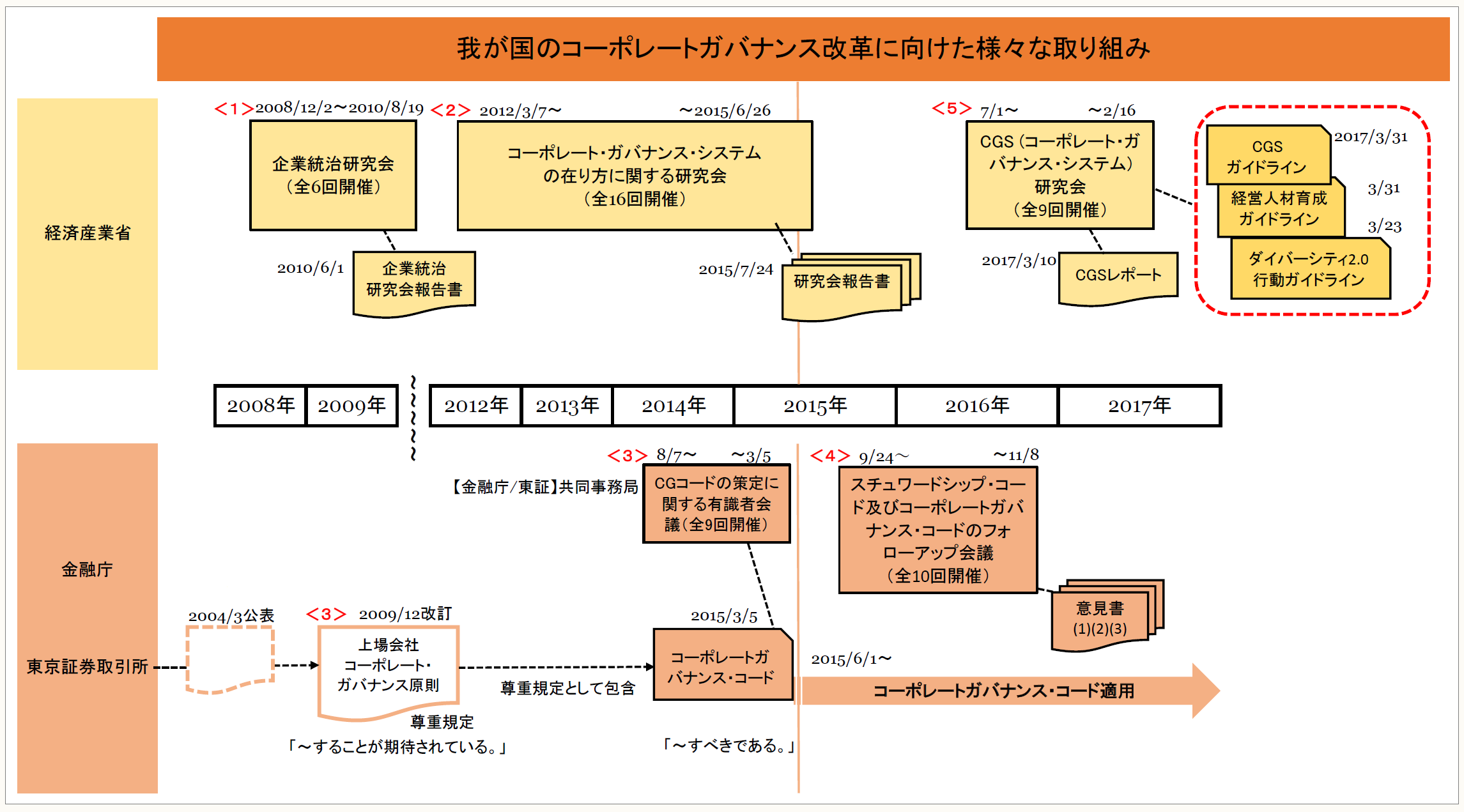

経済産業省が、2017年3月31日に、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を公表した。これは、2017年3月10日に公表された「CGS研究会報告書-実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引-」(CGSレポート)を踏まえたものであり、2015年6月から適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」(以下、CGコード)の内容を補完し、企業価値向上のための具体的な行動を取りまとめたものである。CGSガイドラインの別添として「経営人材育成ガイドライン」及び「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」も策定されており、これらを合わせると膨大な情報量となっている。

日本企業における中長期的な企業価値と「稼ぐ力」の向上を図ることを目標としてCGコードの策定など様々なコーポレートガバナンス改革が推し進められてきたものの、企業の立場からは、具体的に何をすれば有益なのか、実務上の参考となるガイダンスが必要であるという声が多く聞かれた。CGSガイドラインは、そのような企業側のニーズに応えるべく、上場企業に対するアンケート調査、ヒアリングの結果や、上場企業の経営経験者あるいは社外取締役の知見を得て取りまとめられたCGSレポートを踏まえて策定されたものであり、4つの項目に係る提言内容は、コーポレートガバナンス強化を目指す企業にとって参考になる事項が多いと考えられる。

本解説シリーズでは、CGSガイドライン策定に至るこれまでの取り組み、提言の主な内容、別添の「企業価値向上に向けての経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」及び「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」の概要、並びに今後の取り組み・課題などを全5回シリーズにて解説する。

CGSガイドライン策定に至るまでには、関係省庁が様々な取り組みを実施してきた。本稿では、はじめにその様々な取り組みについて説明する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。

〔コーポレートガバナンス改革に向けた様々な取り組み〕

※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。

(PwCあらた有限責任監査法人作成)

▷CGSガイドライン策定の背景

経済産業省による主な取り組み(1)

<1>

経済産業省は、2008年12月、「企業統治研究会」を立ち上げた。経営層・機関投資家・学識者・金融庁・法務省の代表者が参集し、6回にわたる審議を重ね、「企業統治研究会報告書」が取りまとめられた。当報告書では、社外役員(取締役・監査役)の独立性や社外役員の導入についての考え方に関する提言などが盛り込まれた。

<2>

企業統治に関連する問題発生により、我が国のコーポレート・ガバナンス・システムの在り方について内外から批判を受けたことを受け、2012年3月、経済産業省は、「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」を立ち上げた。2015年7月24日、研究会報告書「コーポレートガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」が公表された。

金融庁並びに東京証券取引所による主な取り組み

<3>

経済産業省での取り組みが進められる中、2014年6月に閣議決定された『日本再興戦略』改訂2014において、CGコードの策定が施策として盛り込まれた。これを受け、金融庁と東京証券取引所を共同事務局とする「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が設置され、全9回審議を経て、2015年3月、「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」を確定、公表した。その後、各証券取引所が、関連する上場規則等の改正を行い、このコード原案をその内容とする「CGコード」が2015年6月1日より国内すべての上場会社に適用されている。

CGコードの適用前は、2004年3月に東証によって公表された「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」(2009年12月改訂)において、「~することが期待されている。」といった尊重規定が定められ、上場会社に対し、一定のコーポレートガバナンスの維持が期待されていた。

一方、2015年6月から適用されている「CGコード」は、上場会社に対して、「~すべきである。」とし、法的拘束力を有する規範ではないものの、いわゆる『コンプライ・オア・エクスプレイン』(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか)の手法を採用することにより、従前の尊重規定から一歩前進している。

<4>

「CGコード」が2015年6月1日より適用された後、金融庁は、2015年9月、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」を設置し、両コードの普及と定着状況をフォローアップしている。当フォローアップ会議からは、現在までに意見書(1)・(2)・(3)が公表されている。

経済産業省による主な取り組み(2)

<5>

各企業によるコーポレートガバナンス改革が進められる中、『日本再興戦略2016-第四次産業革命に向けて-』において、「攻めの経営」の促進に向けた具体的施策の一つとして、“実効的なコーポレートガバナンス改革による企業価値の向上”が掲げられ、「取締役会の役割・運用方法、CEOの選解任・後継者計画やインセンティブ報酬の導入、任意のものを含む指名・報酬委員会の実務等に関する指針や具体的な事例集を、本年度内を目途に策定する」こととされた。なお、コーポレートガバナンス改革は、過去20年以上におよぶ企業価値の低迷という現状から脱却し、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることのできる経済システムの構築を目指すものであるとされている。

日本再興戦略2016を受け、経済産業省は、2016年7月から、法務省及び金融庁からオブザーバーとしての参加を得て「CGS(コーポレート・ガバナンス・システム)研究会」(座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)を立ち上げた。CGS研究会は、全9回にわたり開催され、2017年3月10日、「CGS研究会報告書-実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引-」(CGSレポート)を公表した。

さらに、経済産業省は、CGS研究会での検討結果を踏まえ、2017年3月31日、コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針として、「CGSガイドライン」を策定、公表した。また、本指針の別添として産業人材政策室より「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成のガイドライン」、経済社会政策室より「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」が策定された。本解説シリーズは、これらのガイドラインも解説に含める予定である。

〔CGSガイドラインの概要〕

CGSガイドライン策定の背景からもわかる通り、CGコードの適用により、上場会社のコーポレートガバナンス改革は、形式面の整備がほぼ完了したと言える。この改革を「形式」から「実質」へと深化させるためには、問題を先送りせず、現状を改革する果断な経営判断を行えるように我が国企業の伝統的な経営システムを変化させていくことが求められている。

このような問題意識の下で策定されたCGSガイドラインは、CGコードによって示された実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を企業が実践するに当たり検討すべき内容を補完するとともに、「稼ぐ力」を強化するために有意義と考えられる具体的な行動を取りまとめたものである。企業が各社に適したコーポレートガバナンスの在り方を検討する際に、CGSガイドラインで示された検討事項を考慮して議論することが期待されている。

したがって、CGSガイドラインは、その中で提示した内容を各社が取り入れることを期待しているというよりは、各社が自社に適したガバナンスについて議論する際の参考情報として活用することを想定したものである。各社の置かれた状況に応じてCGSガイドラインの活用方法は異なるものの、CGSガイドラインの内容を企業に押し付けるものではないことが強調されている。

▷CGSガイドラインの構成

CGSガイドラインで示された提言は以下の4項目であり、各企業がそれぞれの項目について検討することが促されている。

- 取締役会の在り方

- 社外取締役の活用の在り方

- 経営陣の指名・報酬の在り方

- 経営陣のリーダーシップ強化の在り方

提言1:形骸化した取締役会の経営機能・監督機能の強化

- 取締役会への付議事項の見直しなどを行うことで、経営戦略に関する議論や監督機能に関する議論を充実させる必要がある

- 社外取締役への情報提供や意見交換を行うための工夫を行う

- コーポレートガバナンス対応を一元的に統括する部署・担当者の配置を検討する

- 取締役会の実効性評価に際して、第三者的な視点を取り入れながら取締役会の在り方について議論することが必要

提言2:社外取締役の活用

- 社外取締役に期待する役割・機能を明確にし、役割・機能に合致する資質・背景を検討する

- 求める資質・背景を有する社外取締役候補者の適格性、就任条件について検討する

- 就任した社外取締役が実効的に活動できるようにサポートする

- 社外取締役の活躍の状況に関する対外的な情報発信の充実を検討する

- 社外取締役の評価を踏まえて、社外取締役の再任・解任等を検討する

提言3:経営陣の指名・報酬の在り方の検討

- 経営陣の選解任や評価、報酬に関する基準及びプロセスの明確化

- 社外者中心の指名・報酬委員会の設置・活用(社長・CEOの選解任、後継者計画及び報酬について、指名委員会や報酬委員会の諮問対象に含めるなど)

- 役員候補者の育成・選抜プログラムの作成と実施

提言4:経営陣のリーダーシップ強化

- 退任社長・CEOが相談役・顧問に就任する際の役割・処遇(報酬等)の明確化

- 退任社長・CEOの就任慣行(人数、役割、処遇等)について積極的に情報開示

- 取締役会長の権限・肩書(代表権の付与等)を検討する

CGコードが施行されて1年以上が経過し、各社の取り組みが注目されている。コーポレートガバナンス改革を推し進めることが、本当に企業価値の向上につながるのか、半信半疑で取り組んでいる人も少なからずいるだろう。

これらの取り組みは、本来、短期的な効果を期待するというよりも、中長期的な視点で行われるべきものであろう。企業が、持続的な企業価値向上のため、試行錯誤しながら積極的にガバナンス改革を進めること、また外部情報発信について前向きに取り込むことが望まれていると考えられる。

先進的な事例や成功事例が開示されることで、他社がそれを参考にし、切磋琢磨することで、日本企業のコーポレートガバナンス全体の質的向上が期待される。企業の積極的な開示により、プラスの連鎖が広がり、我が国企業全体の「稼ぐ力」が向上することを期待したい。

なお、CGSガイドラインの各提言内容については、本シリーズの次号以降において詳しくご説明する。次号(第2回)では、「提言2:社外取締役の活用」について、ご説明する。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。