「無期転換ルール」の

確認とその対応

【第1回】

「労働契約法の改正内容」

特定社会保険労務士

TOMAコンサルタンツグループ(株) 取締役副理事長

TOMA社会保険労務士法人 代表社員

麻生 武信

1 はじめに

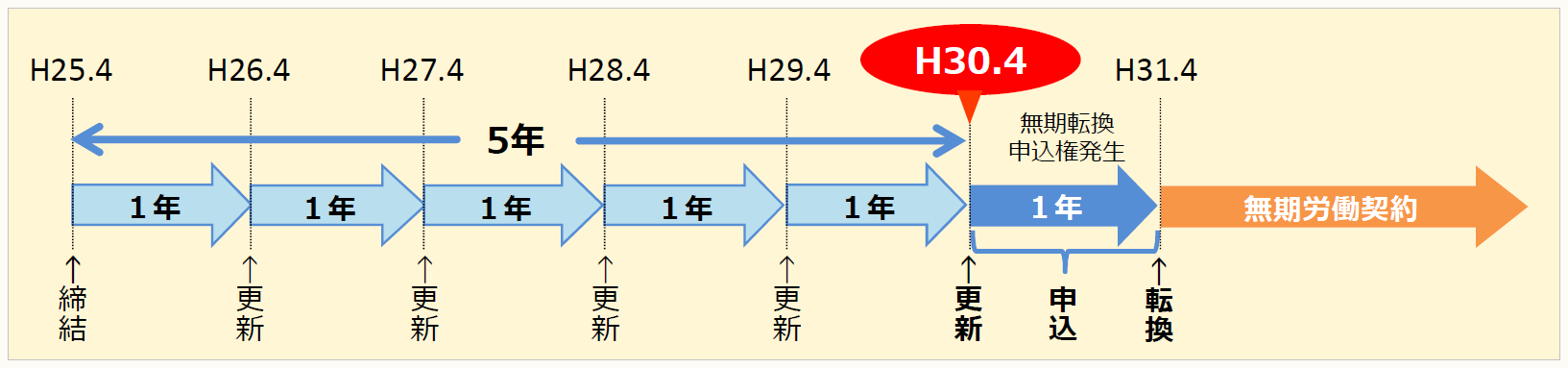

有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。

本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。

2 「無期転換ルール」とは

有期契約労働者の「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に、「無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)」が発生し、これを行使することで、無期労働契約に転換するというものです。対象者は、契約社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての有期契約労働者です。

この5年のカウントは、施行日の平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントには含める必要はありません。

(※) 厚生労働省ホームページより

また、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントには含めないことや、通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は5年のカウントに含めないといった、いわゆる“クーリング”も認められています。

他にも改正労働契約法では、「同一の使用者」の判断方法は、事業場単位ではなく、契約締結の法人単位で判断され、無期転換申込権の発生を免れるために派遣・請負を偽装した場合は、「同一の使用者」として扱うことや、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできないことも定められています。

最後に、無期転換後の労働条件については、「別段の定め」がない限り、直前の有期労働契約と同一となることが義務付けられていますが、いわゆる「正社員」にすることが義務付けられているわけではありません。

3 検討の視点とは

「無期転換ルール」に対応するにあたり、企業は次の視点で検討することが必要です。

(1) 自社の業務の特性上、無期契約にして問題はないか?

無期転換をするということは、定年60歳(再雇用で65歳まで)の雇用が義務付けられるわけですから、こうした労働者に現在従事させている業務を、今後、継続的に与えることができるか想定できなければなりません。

業務の特性上、一定の体力が求められる業務や、年齢的な要素が求められる職種の場合は、安易に無期転換させるわけにはいきません。

(2) 業務量の変動に対応できるか?

これまで会社として、有期労働契約者で雇用してきた大きな理由は、業務量の変動にあわせて、労働力を柔軟にコントロールしたいと考えているからだと思います。したがって、有期労働契約者に従事させていた業務が、今後、どのような見通しであるのかを十分見極めて判断することが必要です。

一方、現在の労働市場は、労働力人口の減少と景気を反映し人手不足の傾向にあり、特に中小企業においては人材採用難が深刻となっています。有期労働契約者の無期化を避けたいと考えても、実際には新たな人材を確保することが難しいといった状況も考慮せざるをえないでしょう。

(3) 無期転換した後の労働条件をどうするか?

有期労働契約者との労働条件は、一般的に正社員に比べて不利に設定されている傾向がありますが、無期転換後もこの労働条件を継続した場合、職務内容によっては、「不合理な労働条件の格差」となる場合があります。今後、「同一労働同一賃金」の考えのもと、法令が整備される見通しですので、注意が必要です。

* * *

次回は、実際に企業がとるべき対策の具体的な進め方について解説します。

(了)

次回は12/14に掲載されます。