〈経理部が知っておきたい〉

炭素と会計の基礎知識

【第1回】

「“脱炭素”の流れ・・・中小企業にも関係があるの?」

公認会計士 石王丸 香菜子

● ● ● はじめに ● ● ●

「脱炭素」「カーボンニュートラル」「GX」「気候変動」・・・昨今、こうしたキーワードを日常的に見かけるようになりました。書店に寄れば関連書籍がズラリと並び、ウェブでこれらのキーワードを検索すれば途方もない数のサイトが候補に挙がります。

書籍やウェブサイトに目を通したものの、専門用語やアルファベットの渦に飲み込まれて、途中で挫折・・・、という経験がある方もいるかもしれませんね。

“脱炭素”に向けた動きは世界規模で加速しています。

大規模なグローバル企業は脱炭素経営を本格化させており、気候変動に関連した情報開示にも積極的です。一方、中小規模の企業、なかでも経理部のような間接部門では、日々の業務で脱炭素を強く意識することは少ないでしょう。しかし、さまざまな理由から、経理部でも脱炭素重視の時流と無関係ではいられない状況になりつつあります。

本連載は、経理部の方を主な対象に、脱炭素に関連する知識などを基礎から無理なく身に付けていただくことを目指します。

それでは、さっそくPNパッケージ社の経理部をのぞいてみましょう。

* * *

〔PNパッケージ社の登場人物〕

PNパッケージ社は、パッケージや包装資材を専門に扱う中堅企業です。

PNパッケージ社の経理部に、見慣れない書類が回ってきました。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

取引先のジャーナル食品社からの書類だ。

・・・「サプライチェーン排出量に関する調査票」?

・・・支払いや入金には関係なさそうだな。

お~い、シラトリくん! これ、どこの部署宛てだろう?

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

サプライチェーン排出量?

・・・よくわからないですね。

経理部では何も排出していないんじゃないですか。工場に回しておきますよ。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

よろしく頼むよ。

・・・翌日・・・

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

クロサワ部長、総務部から書類を預かってきました。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

ありがとう。

・・・「サプライチェーン排出量に関する調査票」?

これ、工場に回した書類だぞ。

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

工場の担当者が、よくわからないからと言って総務部に回してきたそうなんですが、総務部でもわからないみたいで・・・。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

経理部でもわからないんだよ。

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

総務部長が、「二酸化炭素の排出量のことだろう。“炭素会計”って用語を聞いたことがあるぞ。“会計”だから経理部の管轄だろう」とおっしゃって・・・。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

え~っ!?

* * *

「――世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする――」

2015年にパリで開かれたCOP21(※1)において合意された世界共通目標です。このために、「できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる」ことが示されています。2021年のCOP26では、パリ協定で「努力」目標とされた1.5℃が、事実上の共通目標に格上げされています。

(※1) COP:国連気候変動枠組条約締約国会議。第21回会議をCOP21と表記する。

脱炭素の実現に向けて年限付きのカーボンニュートラルの実現を表明している国・地域の数は、150以上(※2)。日本も、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること、すなわち、カーボンニュートラルを宣言し、それを推進するためのさまざまな施策を打ち出しています。

(※2) 2022年10月時点。

* * *

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

地球の気温上昇を抑えるために、二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を削減する必要があるんですよね。

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

プラスチック製買物袋の有料化が始まったときには、うちの会社も対応に追われて大変だったなぁ。

* * *

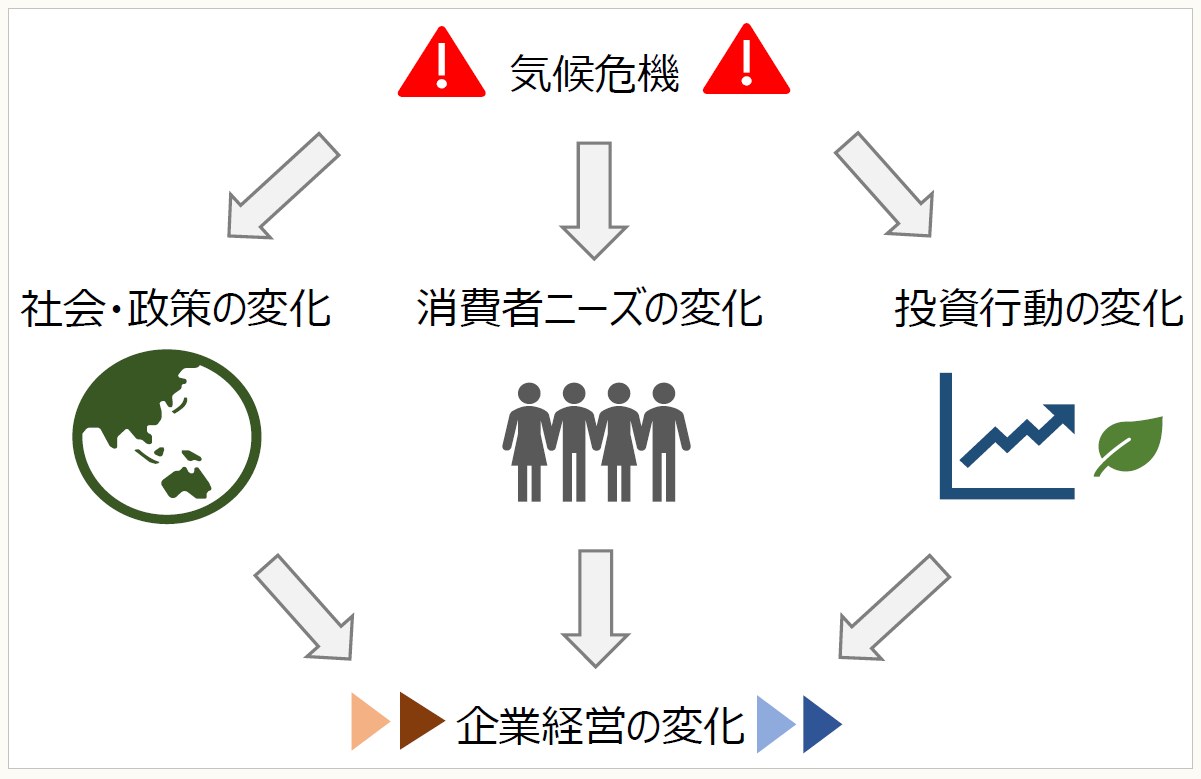

脱炭素という目標に向かって、社会のしくみは大きく変わりつつあります。

たとえば、国内のCO2(二酸化炭素)排出量の15%程度(※3)を占める運輸部門の脱炭素化は課題の1つです。運輸部門のCO2排出量はその多くが自動車由来であり、政府は「2035年にはすべての新車を電動車にする」という目標を掲げています。自動車産業は、大転換期の真っただ中にあります。

(※3) 経済産業省資源エネルギー庁「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)」第1部第3章第2節

さまざまな規制が強化される一方、脱炭素を後押しするための支援策や優遇措置が次々に打ち出されています。こうした政策の恩恵を享受できれば、企業にとっては追い風です。

* * *

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

最近は小中学校の授業でも脱炭素を扱うんですよ。

春休みに会った姪が再生ポリエステルの服を着ていて、「二酸化炭素排出量が少なくて地球に優しいの」と言っていました。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

私が子どもの頃は、チリ紙交換くらいしか知らなかったけどなぁ。

* * *

1990年代後半から2010年頃までに生まれたいわゆる「Z世代」は、特に環境への関心が高い世代です。気候変動対策の必要性を訴える活動を続けて有名となったグレタ・トゥーンベリさんも、Z世代の1人ですね。

こうした若い世代が消費者層の中核に移行するにつれ、消費者ニーズの変化が一層顕著になっていくことは想像に難くありません。企業は、直接的あるいは間接的に、消費者のニーズに合わせて事業を展開する必要に迫られています。

* * *

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

ジャーナル食品社に卸している菓子用パッケージも、二酸化炭素排出量の少ない原料に変更するかもしれないそうですよ。

先日、担当の方が打合せにいらして・・・。

そうだ、経理部にもお菓子のサンプルをいただいたんだった。

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

あっ! おいしそう!

大企業は、二酸化炭素排出量を減らすための取組みが盛んですよね。

* * *

グローバルに活動を行う大企業を中心に、脱炭素経営への取組みが急速に広まっています。たとえば、花王(株)は、事業活動に伴い排出されるCO2を2040年までにゼロにし、さらに2050年までのカーボンネガティブ(※4)をめざしており、2021年には国内のロジスティクス拠点などで使用電力100%再生エネルギー化を実現しています(※5)。

(※4) カーボンネガティブ:CO2排出量<CO2吸収量の状態。CO2排出量=CO2吸収量を意味するカーボンニュートラルよりさらに望ましい。

(※5) 花王株式会社「2040年カーボンゼロ、2050年カーボンネガティブ実現に向けた活動を加速」

大企業が積極的に脱炭素経営に取り組む背景の1つには、機関投資家からの要請があります。

各種の保険会社や年金基金などの機関投資家は、長期的な時間軸で企業への投資を行っています。すなわち、投資先である企業に対し、短期的な利益の追求よりも、中長期的な企業価値の向上を求めているのです。

巨額の資金を分散投資するため、個々の投資先の利益だけでなく、気候変動が経済や金融市場全体に及ぼす影響にもフォーカスしています。化石燃料産業などからの投資撤退(ダイベストメント)の動きがあるのも、こうした理由によります。

* * *

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

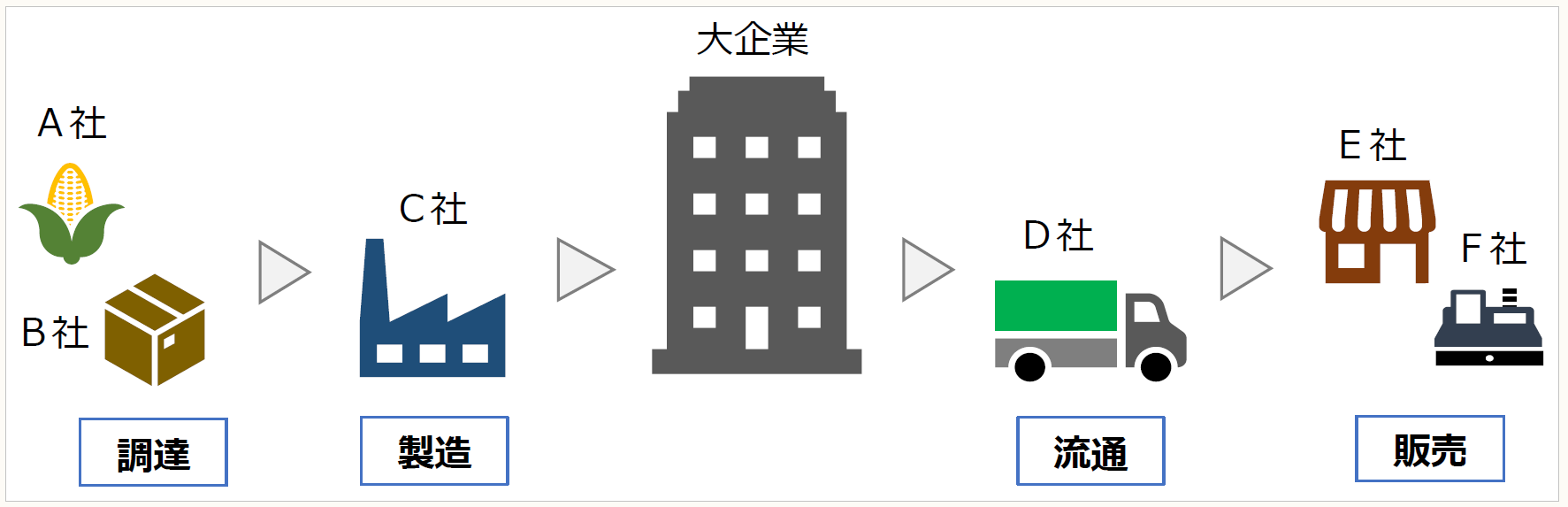

ジャーナル食品社のような大企業は、うちの会社みたいな中小規模の企業とサプライチェーンでつながっているから・・・。

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

ジャーナル食品社が排出量を減らすには、サプライチェーンでつながっている企業にも排出量を減らしてもらう必要があるわけだな。

* * *

大企業は、多くの中小企業とサプライチェーンでつながっています。こうした大企業がCO2排出量を減らすには、自社内で削減するだけでなく、サプライチェーン全体での排出量を減らす必要があるのです。

そこで、サプライヤーに対して排出量のデータ把握や削減の取組みを求める大企業が増えています。たとえば、本田技研工業(株)は、サプライヤー各社と協働してCO2排出総量削減に向けた取組みを進めており、サプライヤーのCO2排出量低減に関わるデータを一元的に管理するシステムを運用しています(※6)。

(※6) 本田技研工業株式会社「Honda Sustainability Report 2022」P149

* * *

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

うちの会社では、排出量の把握を担当するのはどこの部署かしら?

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

専門の部署はないけど・・・。

社内の資料や数値を横断的に集められる部署となると、やっぱり経理部かな?

* * *

大企業では、サステナビリティ関連の部署やチームを設け、脱炭素に向けた対応や情報開示についてもこうした部署などが専念する体制が増えています。

一方、中小規模の企業では、専門の部署や担当者を設けるのは難しいことが多いと考えられます。従来は存在しなかった業務なので担当部署が明確ではありませんが、社内の情報を横断的に収集しやすいこと、取引先との窓口として機能しやすいことなどを踏まえれば、経理部がその業務の一端を担う可能性が高いでしょう。脱炭素に向けた取組みを後押しするための補助金や税制上の優遇措置などを利用したい場合も、経理部にバトンが回ってくるはずです。

* * *

〈クロサワ部長〉

〈クロサワ部長〉

これは困ったことになったぞ!

食欲がなくなりそうだ・・・。

〈アオイちゃん〉

〈アオイちゃん〉

それなら、このお菓子は私がいただきますね。

フードロス削減も地球への優しさです。

〈シラトリくん〉

〈シラトリくん〉

よ~し、さっそく勉強するぞ!

* * *

Q

“脱炭素”の流れ・・・中小企業にも関係があるの?

A

脱炭素の流れは企業を取り巻く環境そのものを変えています。中小企業も、脱炭素の視点を織り込んだ経営判断や脱炭素に向けた取組みが求められる局面が増えています。

(了)

「炭素と会計の基礎知識」は、毎月第3週に掲載されます。