有効な解雇手続とは

【第1回】

「解雇の基礎知識」

社会保険労務士 井下 英誉

1 はじめに

本連載のテーマは「有効な解雇手続」である。

なぜタイトルに“有効”と“手続”という言葉を入れたのか、それは、解雇をめぐるトラブルの多くが感情論からスタートし、労使間で収拾できないまま大きなトラブルへと発展するケースが非常に多いからである。

解雇めぐるトラブルでは、手段の相当性(手続的理性)が重視される。つまり、会社が正しい手続を経て解雇を行えば“有効”になる可能性が高まり、正しい手続を経ないで行えば無効になる可能性が高いということである。

本連載では、4回にわたって解雇トラブルを防ぐための考え方や手続方法をお伝えするが、まず第1回目は、解雇をめぐる基本的な知識をお伝えする。

2 解雇とは何か?

「解雇」とは、有効に存続してきた労働契約を使用者側から一方的に解約することをいう。

つまり、「一方的な解約」とは、労働者の合意を要しないということであり、労働の対価としての賃金で生活をしてきた労働者にとってはその打切りを意味する。

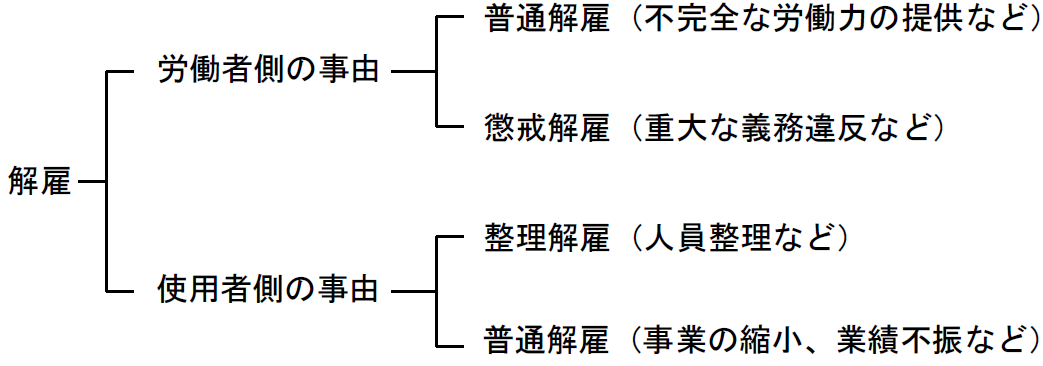

3 解雇の種類

解雇の種類は、その理由から労働者の労働契約上の義務違反など労働者側の事由に基づくものと、事業の縮小や整理など使用者側の事由に基づくものに分けることができる。

また、労働者側の事由に基づく解雇は、就業規則等に定める懲戒規定に基づく懲戒解雇と、それ以外の不完全な労働力の提供ややむを得ない事由による普通解雇に分けることができる。

4 解雇をめぐるトラブルの現状

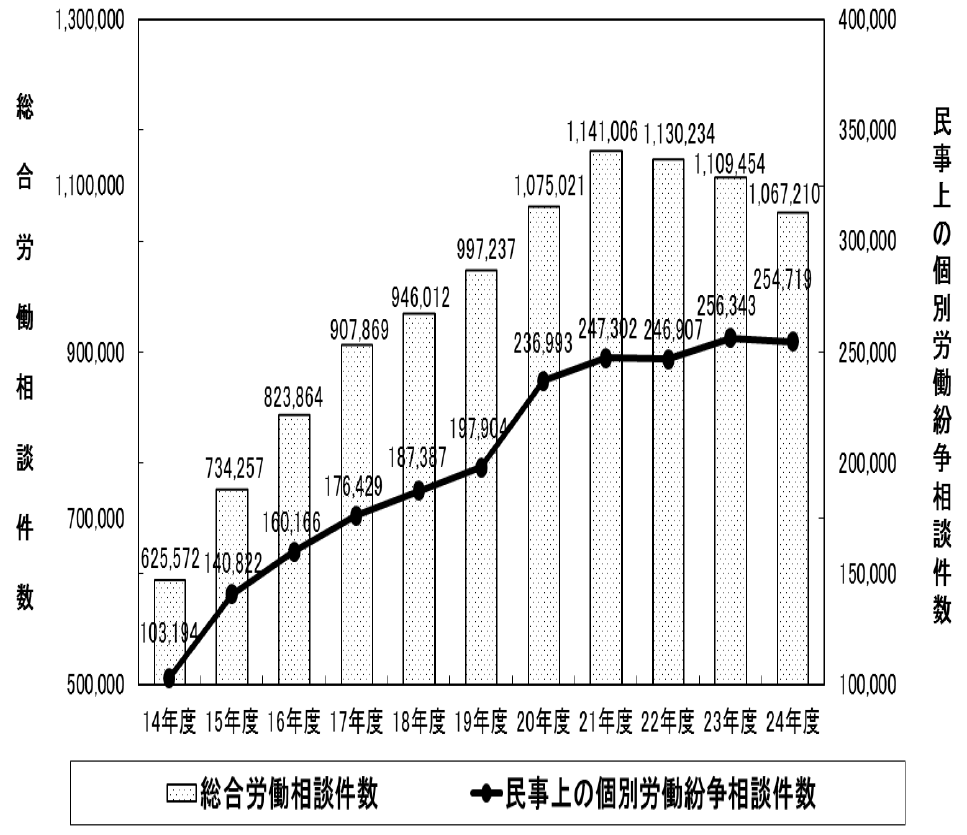

【図1】は、平成24年度の「個別労働紛争解決制度」施行状況である。

【図1】 総合労働相談件数及び民事上の個別労働紛争相談件数の推移

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度であり、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法がある。

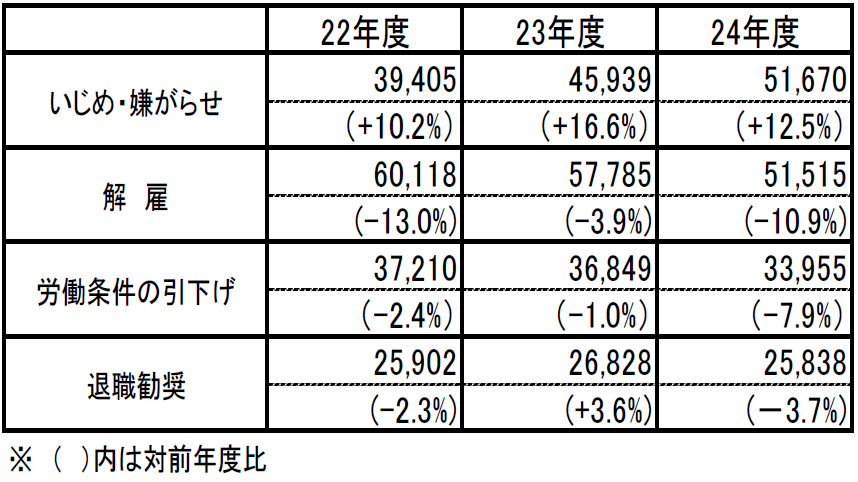

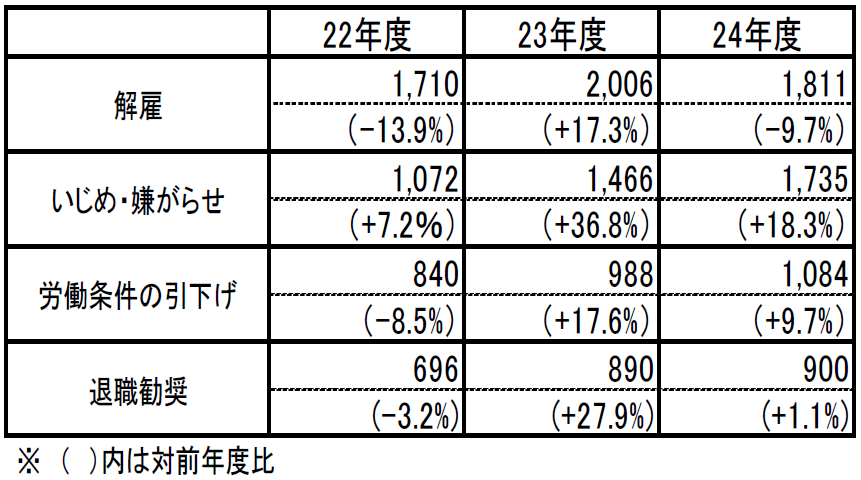

「総合労働相談」に含まれる「民事上の個別労働紛争相談件数」の最近3ヶ年の内訳は【図2】のとおりである。また、「助言・指導」件数と「あっせん」件数の内訳は【図3】、【図4】のとおりである。

【図2】 最近3ヶ年度の主な紛争の動向(民事上の個別労働紛争に係る相談件数)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

【図3】 最近3ヶ年度の主な紛争の動向(助言・指導申出件数)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

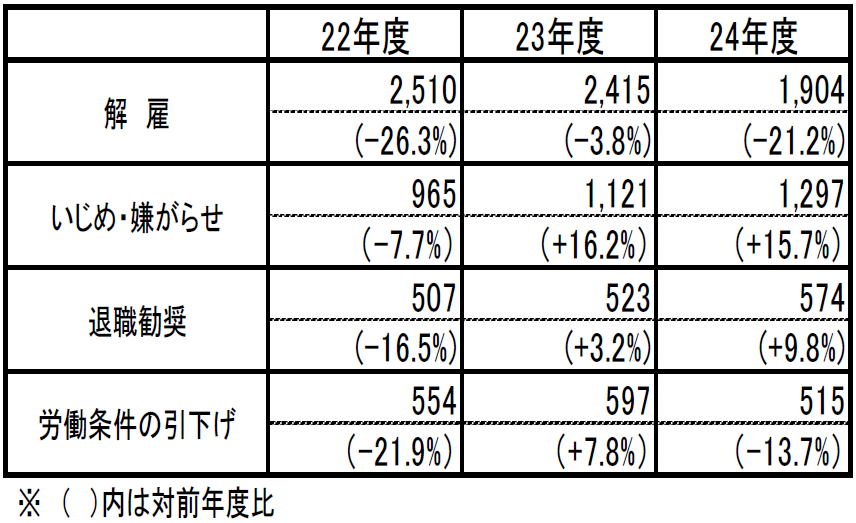

【図4】 最近3ヶ年度の主な紛争の動向(あっせん申請件数)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

(「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)より)

「総合労働相談」、「助言・指導」、「あっせん」のすべての方法において、解雇に関する内容は減少傾向にあるが、「助言・指導」や「あっせん」という問題解決を含む方法では、第1位になっており、解雇に関するトラブルが多いことを示している。

「総合労働相談件数」とは、総合労働相談コーナー(都道府県労働局や各労働基準監督署等に設置)に寄せられた相談の件数である。また、「民事上の個別労働紛争相談件数」とは、労働条件その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に係るものを除く)である。

4 解雇トラブルの予防方法

解雇トラブルを予防するには、以下の3つの要素に留意する必要があるが、これらの要素について「適正である」というためには、解雇に関する法規制を理解したうえで、就業規則等を整備する必要がある。

【3つの要素】

① 対象者が適正であるか(誰を)

② 理由が適正であるか(どのような理由で)

③ 手続が適正であるか(どのような手続を経て)

次回では、「解雇に関する法規制」を解説する。

(了)