年次有給休暇

管理上の留意点

【第1回】

「年次有給休暇の基本」

社会保険労務士 菅原 由紀

◆年次有給休暇の基本

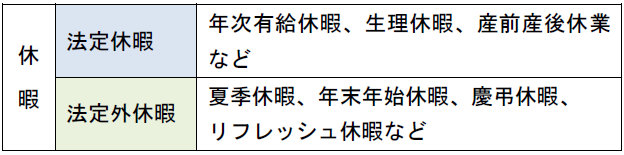

「休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。

休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定外休暇」がある。

年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。

使用者は労働者に対して、毎年決められた日数の年休を与えなければならない。

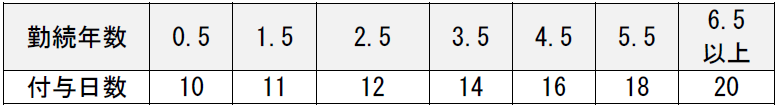

年休は、雇入日から6ヶ月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した者に対して、最初は10日与えられる。

その後1年ごとの勤務年数に応じて8割以上出勤する条件を満たせば、雇用形態にかかわらず、条件を満たした労働者に対して所定の日数が与えられるものである。したがって、パート・アルバイトにも与えなければならない。

出勤率の計算にあたっては、年休の取得日、産前・産後休業、育児・介護休業期間、業務上の負傷又は傷病のため休業した期間は出勤したものとみなす。また、遅刻・早退した日でも1日出勤したものとされる。

◆年休の付与日数

年休は、以下の日数を付与することになる。

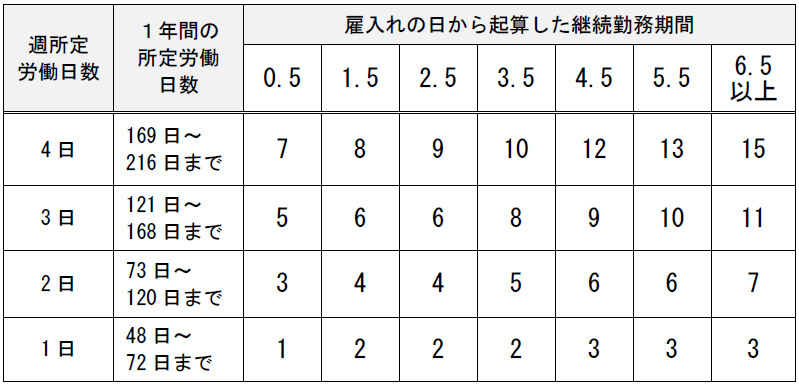

週所定労働時間が30時間未満で週の労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者については、比例付与の規定がある。

◆年休の単位

年休は1日単位が原則であるが、半日単位で与えることは通達により認められている。また、平成20年の労働基準法の改正によって、労使協定を締結すれば年5日の範囲で時間単位で与えることができるようになった。

年休を取る権利は、2年で時効によって消滅する。

年休は、労働者が請求した時季や日数を与えることが原則だが、会社の正常な運営を妨げる場合、使用者は労働者が申し出た時季を変更することができる。

◆年休の買上げ

年休は現実に使用者が労働者に与えなければならないものであり、事前にその買上げを予約し、これにより年休の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、法律違反である。

ただし、次の場合は買上げが認められている。

(イ) 法律で定められている以上の有給休暇が与えられていて、その超過分を買い上げること

(ロ) 時効(2年間)にかかってしまった有給休暇を買い上げること

(ハ) 退職する労働者が使っていなかった有給休暇を退職時に買い上げること

◆年休の賃金

年休期間中の賃金は、次の方法のうち、会社があらかじめ定めたいずれかの方法で計算する。

(イ) 平均賃金

(ロ) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

(ハ) 健康保険法の標準報酬日額に相当する金額

(イ)と(ロ)は就業規則等で、(ハ)の場合は労使協定を締結した上で、就業規則等によって定める必要がある。

この場合の賃金の選択は、労働者によって取扱いを変えたり、会社の恣意によって、その都度選択するといった性格のものではなく、就業規則等によって方法を定めた場合は、必ずその定められた方法で賃金を支払わなければならない。

◆年休の使途

年休の取得理由については、労働者の自由に委ねられている(自由利用原則)ため、使用者は労働者が年休の取得を申し出てきた場合に、その使途を尋ねることは許されないというのが原則である。

ただし、使用者は上記のように「時季変更権」があることとの関係で、使用者が「休暇の使途を考慮して時季変更権の行使を控えようとする場合」などには、労働者に対して年休の使途を尋ねることは許されるとされている。

◆年休取得による不利益取扱い

使用者は、年休を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁止されている。

例えば、賞与を実出勤日数に応じて支給するため、年休を通常の欠勤と同じようにみなして賞与を査定したり、年次有給休暇を取得した月の皆勤手当を減額又は不支給にすることは不利益な取扱いになる。

逆に取得しないことで有利な取扱いをすることも、年休の取得意欲を削ぐことになるため、不利益な取扱いに含まれる。

(了)