[〈税理士が知っておきたい〉中間試案からみる]

改正民法・不動産登記法等のポイント

【前編】

司法書士 丸山 洋一郎

-はじめに-

民法・不動産登記法部会第11回会議(令和元年12月3日開催)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。この「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」は、令和2年1月10日から同年3月10日までの期間に国民から意見や情報を募集するためパブリックコメント手続に付されていました。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正が実際になされた場合、税理士の職務にも大きく影響を与えると予想されます。

そこで、税理士も中間試案の段階から民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正の内容を把握しておくことが望ましいでしょう。

とはいえ、日ごろの忙しい税理士業務に従事する中で、全ての税理士が中間試案を分析し、現時点からその全てを把握しておく必要まではないでしょう。

その意味で、この連載は、あくまで現時点で税理士が教養レベルで把握しておいたほうがよいと思われる点に絞り、中間試案からみた改正民法・不動産登記法等についてコンパクトに解説することを目的とします。

なお、さらに詳しい内容を知りたい方は、下記をご参照ください。

1 民法・不動産登記法の改正の背景

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない所有者不明土地は、民間の土地取引や公共事業の用地取得、森林の管理など様々な場面で問題となっています。

所有者不明土地は、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等によって発生しています。この相続登記が未了のまま相続が繰り返されると、所有者不明土地問題は更に深刻化するおそれがあります。そこで、民事基本法制の見直しを早急に図ることが必要です。

「経済財政運営と改革の基本方針2018(骨太方針)」等の政府方針においても、①相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、②登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、③土地を手放すための仕組み等について検討し、2020年までに必要な制度改正の実現を目指すこととされています。

このような所有者不明土地をめぐる近年の社会経済情勢に鑑み、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組み、あるいは所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、民法と不動産登記法等の改正を行うことが検討されています。

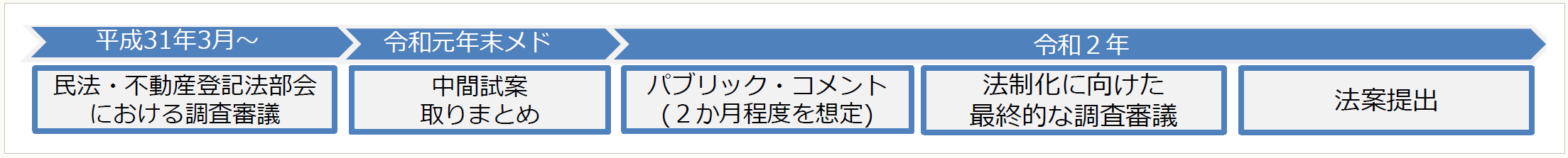

2 民法・不動産登記法の改正のスケジュール

※法務省民事局資料より抜粋

政府は、令和2年の秋の臨時国会に、民法と不動産登記法の改正案を提出する方針を示しています。

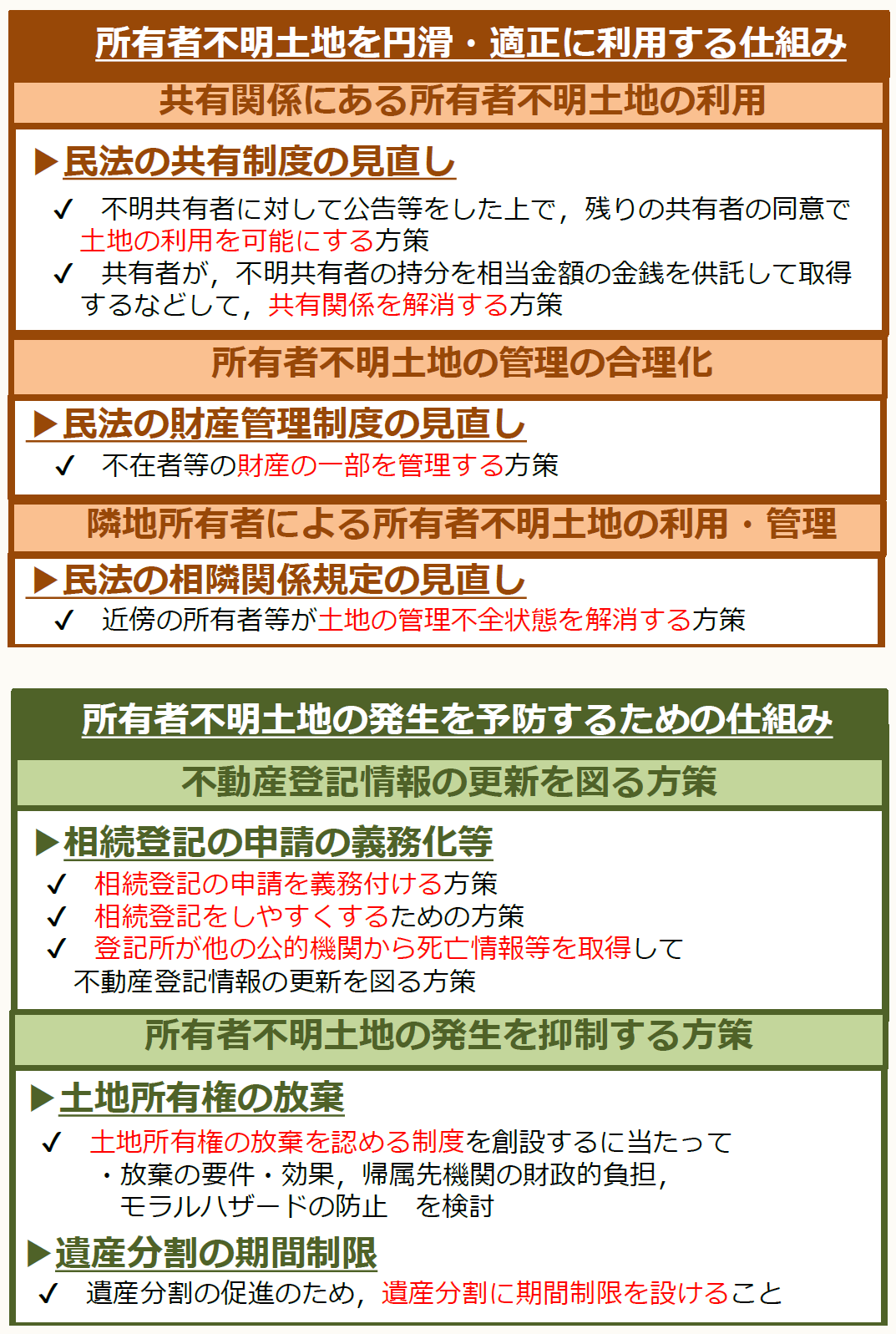

3 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正の大きな方向性

大きく「所有者不明土地を円滑・適正に利用する仕組み」と「所有者不明土地の発生を予防するための仕組み」に分けて改正の概要を説明します。

※法務省民事局資料より抜粋

4 所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組み

(1) 共有制度の見直し(改正の概要)

所有者不明土地は共有地であることが少なくありません。不明共有者が存在し、共有者全員の同意が得られない場合など共有地は所有者不明土地になりやすいのです。そのため、共有制度に起因して生ずる問題を解消する必要があります。

見直しの方向性としては、以下の(ア)~(エ)が指針として挙げられます。

(ア) 共有物の管理や共有物の変更・処分の規律の明確化

(イ) 共有者の同意取得方法に関する規律の整備

(ウ) 共有物の管理をする者に関する規律の整備

(エ) 共有状態の解消を促進する制度

(2) 財産管理制度の見直し(改正の概要)

土地の所有者が所在不明となり、当該土地の管理等をしない場合には、土地の所有者に代わり当該土地の管理等をする者を選任する必要があります。現行民法においては、不在者の財産の管理制度(民法第25条以下)や、相続財産の管理制度(民法第951条以下)が置かれています。

もっとも、既存の財産管理制度については、管理コストが高額であるとの指摘があり、財産管理制度を見直す必要があると考えられています。

◎ 特定の財産を管理する制度

不在者の財産の管理制度及び相続財産の管理制度は、不在者等の財産全般を管理するものであるために事務処理に要する費用が高くなります。そこで、管理コストを低減させる観点から、不在者等の特定の財産である土地又は共有持分のみを土地管理人による管理を命ずる処分(土地管理命令)を課せるようにすることが検討されています。

(3) 相隣関係規定の見直し(改正の概要)

現行民法の相隣関係に関する規定は、明治29年に民法が制定されて以来、実質的な見直しがされていませんでした。そのため、所有者不明土地問題が生じている近年の社会経済情勢に合わせて、規律を見直す必要があると考えられています。

見直しの方向性としては、以下の(ア)~(エ)が指針として挙げられます。

(ア) 管理不全状態の除去

(イ) 越境した枝の切除

(ウ) 隣地使用請求権

(エ) ライフラインと導管等設置権

なお、筆者の周りの税理士に確認したところ、上記(1)~(3)の制度及び規定の見直しについては、関心が高いとは言えませんでした。紙面の都合もあるため、今回は各制度の見直しの方向性のみを軽く説明するにとどめています。

詳細を知りたい方は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」を確認したうえで、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会の「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書」等をご確認ください。

【参考】

・日本弁護士連合会「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書」

・日本司法書士会連合会「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見」

* * *

次回は「所有者不明土地の発生を予防するための仕組み」に関する事項を中心に解説します。

(続く)

【後編】は4/30に掲載されます。