社員の不妊治療をサポートする会社環境整備のポイント

【前編】

Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員

特定社会保険労務士

飯野 正明

現在、「社員の定着」を課題としている会社が多い中で、会社の働き方の環境整備の充実が求められています。このような背景において、近年の晩婚化等により不妊治療を受ける夫婦が増加しており、社員の不妊治療に伴う職場の環境整備も求められています。厚生労働省の調査によると仕事と不妊治療との両立ができず、約16%の人が離職しています。

そこで本稿では、職場の環境整備を行うために必要となる不妊治療に関する基礎的な知識をはじめ、それを踏まえた会社の制度構築について、前後編の2回にわたって解説していきます。

1 不妊治療の現状

まず、不妊治療の現状について、いくつかのデータをご紹介します。1つ目は、「全出生児に占める生殖補助医療による出生児の割合」です。2019年に日本で生まれた全出生児(865,239人)のうち、60,598人(7.0%)が生殖補助医療により誕生しており、その割合は約14.3人に1人となっています(出典:生殖補助医療による出生児数:公益社団法人日本産科婦人科学会「ARTデータブック(2019年)」、全出生児数:厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況」)。

次に、「不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合」ですが、不妊を心配したことがある夫婦は35.0%となり、夫婦全体の約2.9組に1組の割合となっています。また、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある、又は現在受けている夫婦は18.2%となっており、実に約5.5組に1組の夫婦が不妊治療・検査を受ける時代となっています(出所:国立社会保障・人口問題研究所「2015年出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」など)。

「そんなに多いのか」と思われた方も多数いらっしゃるのではないでしょうか。本稿を執筆している際に筆者も以前に数人の友人たちから「実は、不妊治療を受けていたんだよね」といった告白を聞いたことを思い出しました。

これだけ多くの夫婦が「不妊治療」を検討している現状を踏まえて国は、2022年4月から保険適用の範囲を拡大し、人工授精や体外受精を用いた不妊治療をその対象としました。これをきっかけに、今後不妊治療を望む方は益々増えてくることが予想されます。

そうなると、「働きながら不妊治療ができるのか?」といった疑問が出てくるでしょう。つまり、「仕事と不妊治療の両立」です。不妊治療をしたことがある(又は予定している)労働者のうち、「仕事との両立ができず仕事を辞めた」とした人の割合は15.8%、「両立できず不妊治療をやめた」とした人の割合は10.9%、「両立できず雇用形態を変えた」とした人の割合は7.9%となっており、「仕事との両立ができなかった」人の割合は実に3割を超える34.7%となっています(出所:厚生労働省平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業調査結果報告書」以降のデータ別途断りのない限り同様)。

不妊治療は経済的な負担も少なくありません。そういった中で、会社を辞めてしまう、雇用形態を変えるということは、経済的な面にとどまらず、キャリア形成から見ても本人たちにとってデメリットとなります。もちろん、会社にとっても優秀な「人財」を失うこととなれば、大きな損失となります。特に、近年出産年齢が高齢化していく中では、管理職、管理職候補の方が「不妊治療」と仕事の両立に悩まれている可能性もあり、不妊治療を受けながら働き続けることができる環境づくりを会社は求められています。

つまり、会社が「不妊治療」のサポ-トをし、安心して労働者が「仕事と不妊治療」の両立を可能とするように支援する必要が出てきているのです。

2 不妊治療のこと、ご存じですか?

皆さんは「不妊治療」について、どのくらいのことをご存じでしょうか。

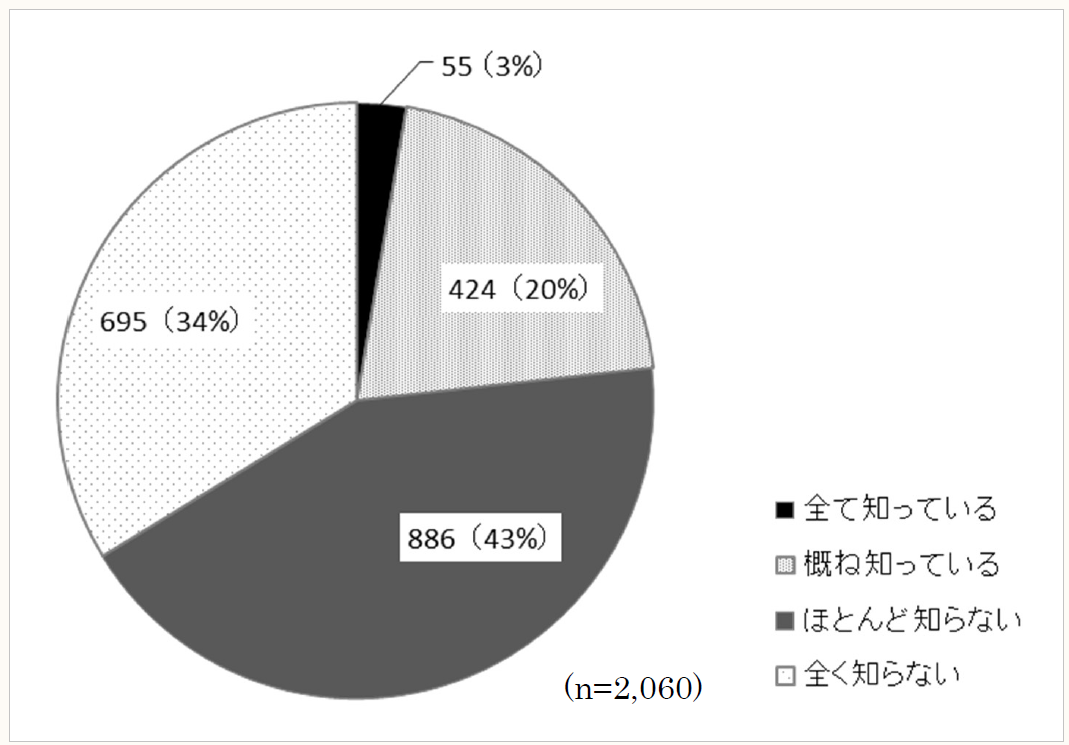

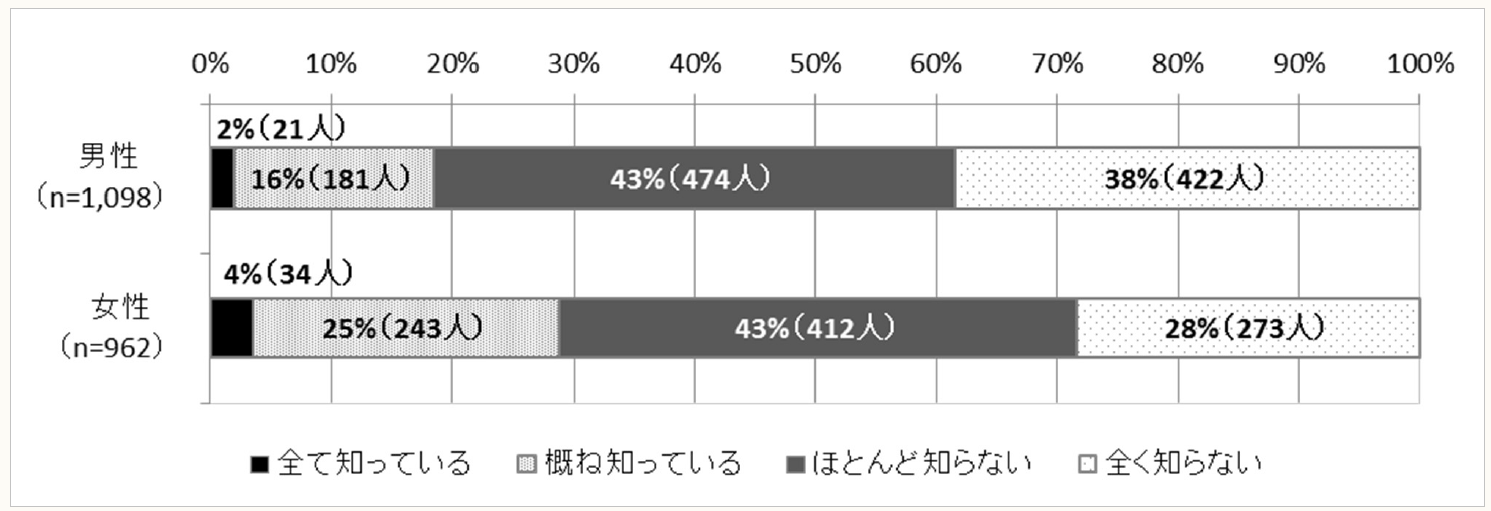

労働者に「不妊治療に係る実態(不妊の検査や治療を受けたことがある割合、全出生児のうち、生殖補助医療で誕生した子の割合、不妊治療による副作用について、不妊治療には、一定の頻度で通院が必要となること)を知っているか」と尋ねたところ、「ほとんど知らない」、「全く知らない」といった回答の割合は77%となっており、逆に「全て知っている」との回答は3%となっています。男女別に見てもこの数字は大きな変化がなく、ほとんどの人は不妊治療についての知識を持ち合わせていないようです(〈図表1、2〉参照)。

〈図表1〉 不妊治療に係る実態を知っているか

(出所:厚生労働省平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業調査結果報告書」以降の図表も断りのない限り同様)

〈図表2〉 不妊治療に係る実態を知っているか(男女別)

不妊治療のことを知らなければ、会社としてどういった配慮をする必要があるのかも分かりませんし、相談を持ちかけられても対応できないといったことになってしまいます。そのためまずは、不妊治療のことを知る必要があります。

そもそも「不妊」とはどういった状況のことをいうのでしょうか。公益社団法人日本産婦人科学会では「妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないもの」としており、この一定期間は「1年というのが一般的である」と定義しています。

「不妊」というと女性の問題ではないかと考える方も多いと思われますが、WHO(世界保健機関)では、男性の精子数が少ないなど約半数は男性に原因があるとしています。もっとも、検査をしても原因が分からないこともあり、検査するだけでも大きなストレスを感じている方が多くいらっしゃるようです。

検査によって、不妊治療の原因となる疾患が分かった場合は、薬による治療や手術を行いますが、原因がはっきりとしない場合であっても、不妊治療を行うことがあります。この不妊治療は、加齢により妊娠しにくくなることを考慮すると、年齢が若いうちに開始した方が1回当たりの妊娠・出産に至る確率は高い傾向があります。治療を始めてすぐに妊娠する場合もあれば、何年も治療を続ける場合もあり、いつまで治療を続けるのかを明らかにすることは難しいようです。

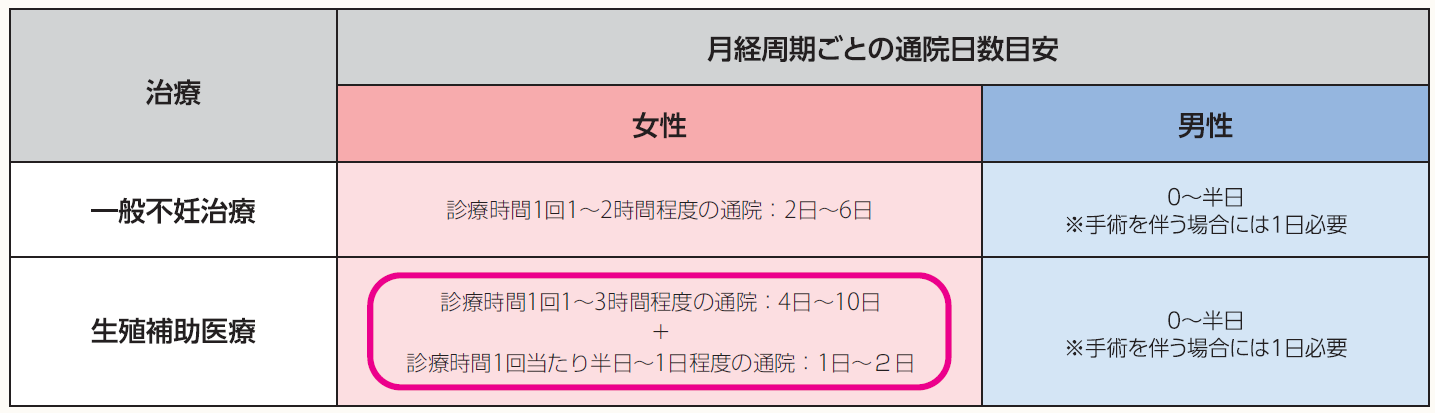

不妊治療に必要な通院日数の目安は、〈図表3〉のとおりですが、あくまでも目安であり、医師の判断、個人の状況、体調等により通院日数は増減することがあります。

〈図表3〉 通院日数の目安

(出所:厚生労働省「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」)

体外受精(精子と卵子を採取した上で、体外で受精させ、子宮に戻して妊娠を図る技術)、顕微授精(体外受精のうち、人工的に注射針等で精子を注入するなど人工的な方法で受精させる技術)を行う場合には、女性は頻繁な通院が必要となります。また、タイミング法(排卵のタイミングに合わせて性交を行うよう指導する)や人工授精(精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る技術)を行う一般不妊治療については、排卵周期に合わせた通院が求められるため、前もって治療の予定を計画することが難しい場合もあります。

さらに、不妊治療は身体的・精神的・経済的な負担を伴い、ホルモン刺激療法等の影響で体調不良等が生じることもあり、腹痛、頭痛、めまい、吐き気等の他、仕事や治療に関するストレスを感じることがあります。もちろん、男性も女性の周期に合わせた通院や治療への参加が求められることもありますし、精神的な負担やストレスを感じることもあるようです。

3 職場で求められる配慮

さて、不妊治療について学んだところで、会社としてどういった配慮をする必要があるのかを考えてみましょう。

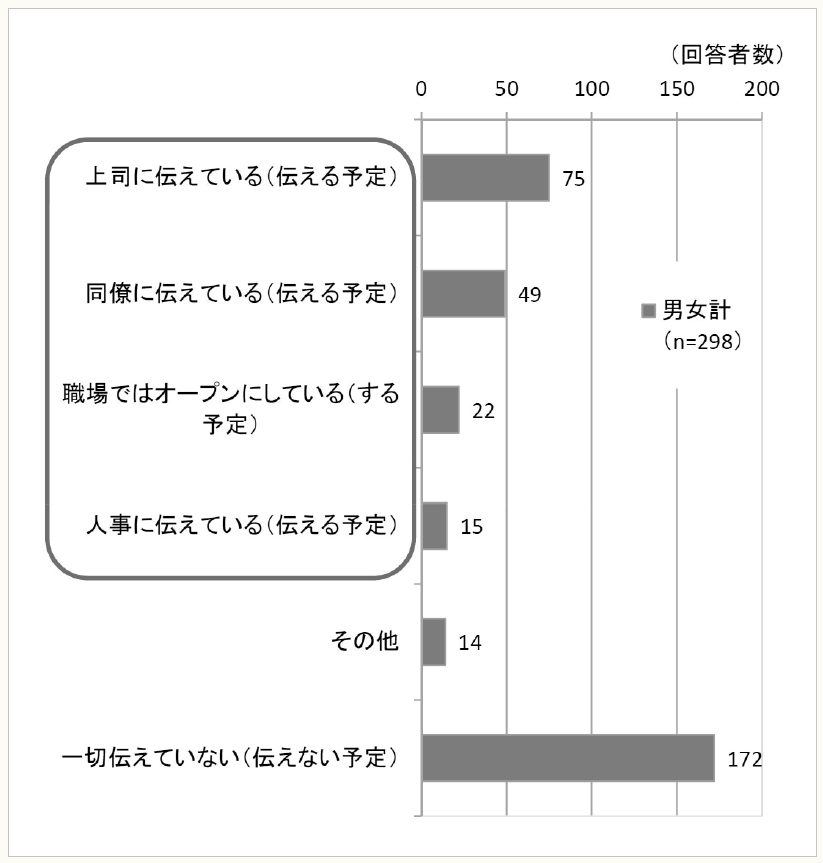

実は、不妊治療をしていることについて「職場に一切伝えていない(伝えない予定)」としている人の割合は、約58%となっています。前述のとおり特に女性にとっては頻繁に「治療を受ける時間」が必要であるのに、職場に伝えていないのが実態となっています。

では、なぜ職場に伝えていないのでしょうか。

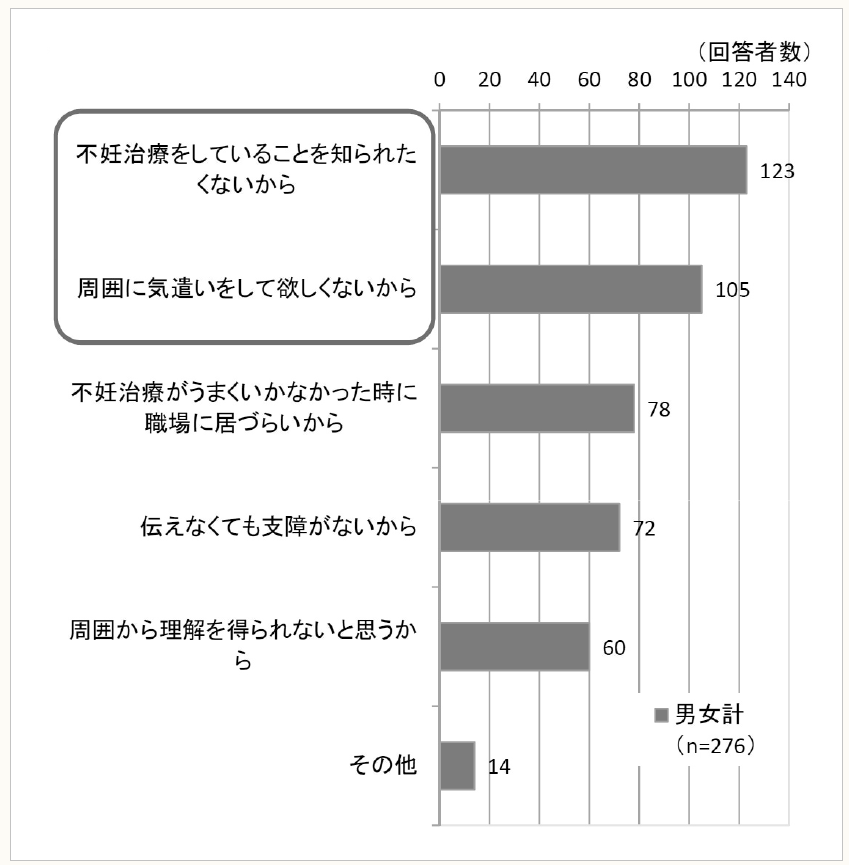

その理由は、「不妊治療をしていることを知られたくないから」が最も多い理由となっています。他では「周囲に気づかいをして欲しくないから」「不妊治療がうまくいかなかった時に職場に居づらいから」といった理由が多く挙げられています。

〈図表4〉 職場への共有状況

〈図表5〉 職場で伝えていない理由

言葉を選ぶ必要がありますが、不妊治療については、必ずしも望み通りの結果が伴わないことも考えられます。治療中の方はこういったことも頭にあって「知られたくない」「気づかいをして欲しくない」ということなのかもしれません。確かに、前述の私の友人たちもお子さんが生まれた後の告白でした。もちろん、この辺りは個人のプライバシーの問題もあり、難しいところですが、安心して「不妊治療」が行えるように会社からの支援を求めるのであれば、やはり、伝えてもらわなければ、支援のしようがないのかなと思います。

「会社に伝えやすい環境」に一番重要なのは、一緒に仕事をしている職場の同僚たちの理解です。治療によって休むことも多くあるかもしれません。また、治療後の体調が良くないこともあるでしょう。多くの人員を抱えている部署ばかりではありませんから、思わず「いっぱい休めていいね~」なんて言葉が出てしまうかもしれません。こちらは冗談のつもりでも、職場での発言で傷ついてしまうこともあります。親しい間柄でも発言には注意をしなければなりません。

ある顧問先で聞いた話ですが、女性社員が上司に「不妊治療をしているため、急に休んだりすることもあるので事前にお知らせしておきます」といった相談をしたところ、文章にすることをはばかられるような発言があったとのことです。相談した女性社員が傷ついただけでなく、周りにいた他の社員も「あり得ない発言」とのことでした。その上司は部下からの指摘もあり、謝罪したとのことでしたが、相談の対象となるべき上司がこれでは会社に伝えたくないと思われても仕方ありません。

厚生労働省では、会社内で不妊治療に関する研修を行う際の資料や「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのマニュアル」「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」などを作成し、「不妊治療と仕事の両立について」のサポートを行っています。

また、相談を受けた方には注意してほしいことがあります。前述のとおり、不妊治療していることを知られたくない方も多くいるのです。不妊治療についての相談を受けても、本人の了承無く、他人に知らせたりすることは、慎んでいただくことです。なかなか言い出せない中で思い切って相談している可能性もありますので、慎重にご対応ください。

なお、上司が相談を受けた場合には、安心して治療を受けることができるようにするためにも、不妊治療によりどの程度仕事に影響がありそうなのか、今後の治療の見通し、本人のニーズなどを把握する必要があります。また、会社としてどういった制度などで支援することが可能なのかについて、人事部などに確認するなどして伝えてあげることも重要です。もちろん、会社としてできることとできないことがあることも理解してもらう必要があります。

労働者からの不妊治療の申出を行う際に使える「不妊治療連絡カード」も前述の厚生労働省のホームページに用意されていますので、こちらもぜひご活用ください。

(【後編】へ続く)

【後編】は、12月15日に公開します。