《税理士のための》

登記情報分析術

【第1回】

「登記制度の役割と登記情報の入手方法」

司法書士法人F&Partners

司法書士 北詰 健太郎

1 はじめに

相続税申告のために不動産の情報を集める必要性が生じた場合、あるいは顧問先の企業に役員変更登記が必要となった場合などに、税理士の方々は不動産や会社に関する登記情報に触れることになる。登記制度や登記情報の分析の仕方については、体系的に学ぶ機会は少ないと思われるが、理解を深めることで登記制度を税理士実務により役立つものとすることができる。

本連載では、実践的な知識を提供するために、具体的な登記情報の記載例等を示しながら、実務で持ちやすい疑問点などについて解説を行っていく。

2 登記制度の役割と種類

(1) 登記制度の役割

登記制度は、所有者などの不動産に関する情報や役員などの会社に関する情報を、国が備える登記簿という帳簿に記録し、一般に「公示」することで不動産取引や企業取引の安全に寄与することを目的としている。いわば国が運営する不動産や会社等に関するデータベースといえる。

(2) 「公示」するということはどういうことか

登記情報を一般に「公示」するということは、登記情報を誰でもアクセス可能な状態に置くということである。他人の自宅の登記情報でもその人の住所さえ分かれば、第三者が入手することが可能ということである。会社についても同様で、他社の登記情報でも、社名と本社の所在地さえ分かれば入手することができる。

登記情報にはプライバシーに関わる情報も記載されているため、公示されることについては疑問を持つ方もいるだろう。しかし、例えば不動産を購入したいと考えたときに、所有者が分かれば商談を円滑に進めることができ、また企業間取引であれば、相手方企業の代表取締役を登記情報から把握することで、有効に契約を締結することができるなど、登記情報を公示することが社会に与えるメリットは大きい。

(3) 登記制度の種類

登記制度には主に不動産に関する情報を登記する「不動産登記制度」と、株式会社や合同会社といった会社や、一般社団法人、一般財団法人などの法人に関する情報を登記する「商業(法人)登記制度」がある。税理士の方々が実務で関わる登記制度は、これら2つの登記制度が多いと思われる。

登記制度には上記以外にも、資金調達のために企業が抱える在庫を担保に提供する「動産譲渡担保」や、売掛金などの債権を担保に提供する「債権譲渡担保」の際に利用される「動産譲渡登記制度」・「債権譲渡登記制度」、成年後見制度の利用が開始された場合に成年被後見人と成年後見人の情報などが登記される「成年後見登記制度」などがある。上記(2)で登記情報は公示されると紹介したが、「動産譲渡登記制度」、「債権譲渡登記制度」、「成年後見登記制度」に関する登記情報については、アクセスできる人や情報の内容が一定の範囲に制限されている。

3 法務局の役割

(1) 法務局とは

登記に関する業務を取り扱っているのは、法務省の地方組織の1つの「法務局」である。法務局は、全国の都道府県に存在し、不動産や会社の場所によって管轄が分かれている。法務局は、土日、祝日、年末年始を除く平日の8時30分から17時15分(昼休みなし)に開庁している。

(2) 登記の申請について

不動産を購入した場合や、会社の役員を変更した場合は、管轄の法務局に対して登記申請を行うことになる。登記申請には申請書のほか所定の添付書面を提出することが必要になり、例えば、役員変更登記であれば、役員の選任を決議した株主総会議事録が添付書面の1つとなる。登記申請を受け付けた法務局では、登記の申請書の内容や添付書面を審査し、不備がなければ申請された情報を登記簿に記録することになる。

(3) 登記情報の確認方法

法務局に請求すれば、登記情報を記録した登記事項証明書を発行してもらうことができ、登記情報を確認することができる。請求の方法としては、直接法務局に出向いて請求するか、オンライン又は郵送で法務局に請求する方法がある。

登記事項証明書を発行してもらう以外にも、登記情報を確認する方法としては、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」で確認する方法がある。登記情報提供サービスは、オフィスにいながらインターネットを利用して登記情報を閲覧できるサービスで、平日は8時30分から23時まで、土日祝日は8時30分から18時まで(地図及び図面情報については、平日の8時30分から21時まで)と利用可能時間が長く便利であるため、登記情報の確認にはこのサービスを利用することが主流であるといえる。

なお、法務局が発行する登記事項証明書には、「認証文」が付されているため、契約や公的手続に利用する場合に、登記事項証明書を発行してもらうことが多い。

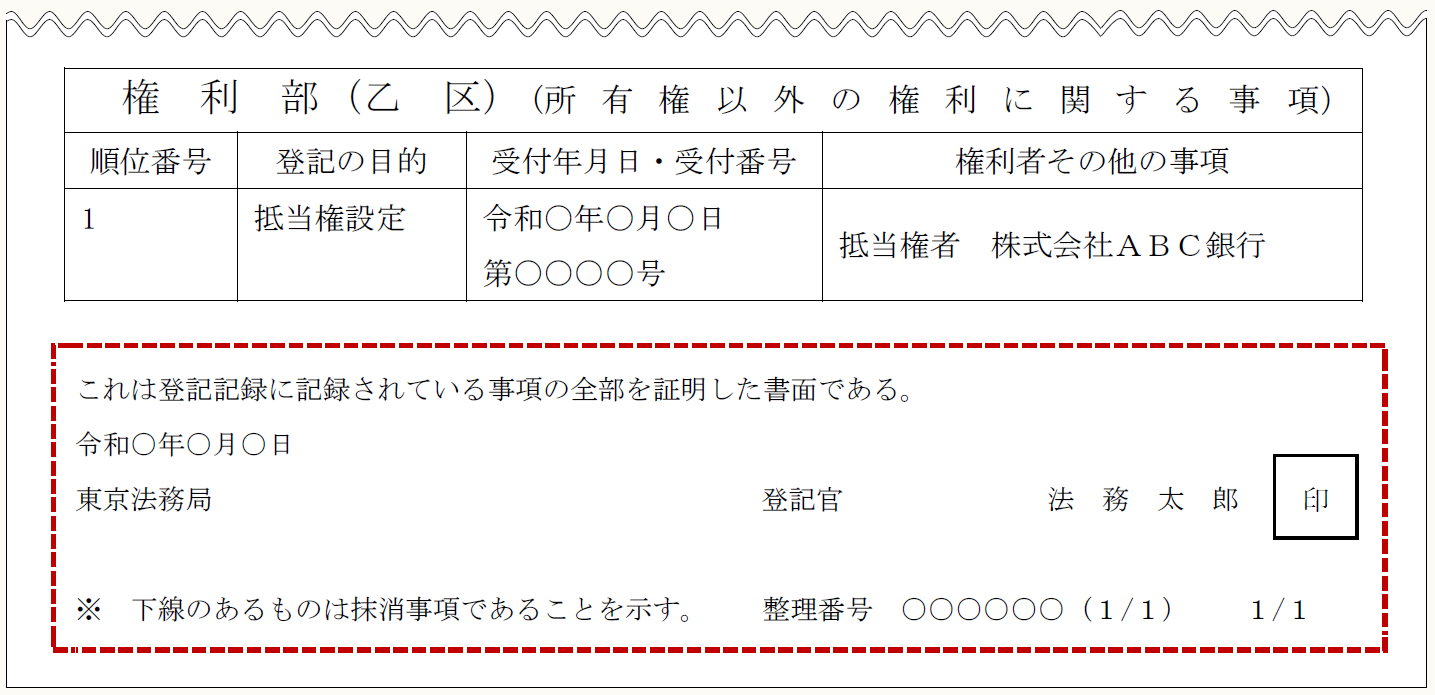

【記載例:登記事項証明書に記載された認証文】

※赤い四角囲み部分が「認証文」である。

(了)

「《税理士のための》登記情報分析術」は、毎月第3週に掲載されます。