事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A

【第1回】

「下請法対応が万全であれば安心か?」

のぞみ総合法律事務所

弁護士 大東 泰雄

弁護士 山田 瞳

【Q】

当社(メーカー、資本金5,000万円)は、万全の体制で下請法を遵守しています。

例えば、資本金1,000万円以下の企業に部品を発注したり、製品のデザインを発注する場合には、価格決定のプロセスを厳重に監視し、買いたたきをしないようにしています。

消費税転嫁対策特別措置法が禁止する行為は、「減額」や「買いたたき」など下請法と共通するようですので、当社は特に新たな対応を行わなくても大丈夫でしょうか。

【A】

いいえ。消費税転嫁対策特別措置法によって消費税転嫁拒否等の行為が禁止される範囲は、下請法の適用範囲よりもはるかに広く、貴社においても新たな対応が必要です。

1 「特定事業者」と「特定供給事業者」

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という)は、消費税転嫁拒否等の行為として、以下の5つの行為を禁止している(※1)。

(※1) 消費税転嫁対策特別措置法の概要については、本誌掲載の拙稿「『消費税転嫁対策特別措置法』を理解するポイント」参照。

① 減額

② 買いたたき

③ 商品購入、役務利用または利益提供の要請

④ 本体価格での交渉の拒否

⑤ 報復行為

これらの行為は、あらゆる事業者間のすべての取引において禁止されるわけではなく、「特定事業者」が「特定供給事業者」から供給を受ける商品・役務に関して行った場合にのみ禁止されている(※2)(消費税転嫁対策特別措置法3条)。

(※2) ただし、消費税転嫁対策特別措置法が適用されない取引についても、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における優越的地位の濫用、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)が適用される可能性があるため、注意する必要がある。

そこで、消費税転嫁拒否等の行為を行わないようにするためには、まず、「特定事業者」及び「特定供給事業者」の範囲を理解し、どの取引が規制の対象になるかという入り口の部分の判断を誤らないようにすることが肝要である。

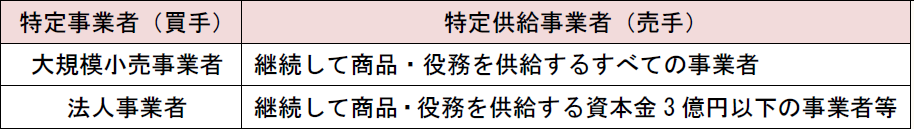

「特定事業者」及び「特定供給事業者」の概要は以下のとおりである(消費税転嫁対策特別措置法3条)。大規模小売事業者とそれ以外の法人事業者とで、消費税転嫁拒否等の行為が禁止される取引先(特定供給事業者)の範囲が異なることがポイントとなる。

2 下請法の規制対象となる取引

「減額」、「買いたたき」、「商品購入、役務利用または利益提供の要請」といった消費税転嫁拒否等の行為は、下請法でも禁止される可能性のある行為である。

そこで、下請法の適用範囲を確認しておくこととしたい。

下請法は、①資本金に関する要件、②委託内容に関する要件の両方を満たす取引に限り適用される。

資本金に関する要件(上記①)は、「親事業者の資本金額が○円超の場合は資本金額○円以下の取引先(下請事業者)が対象」というように、親事業者の資本金額と下請事業者の資本金額の関係により、規制対象とされる取引を限定しており、下請法が適用される取引においては必ず親事業者の資本金額の方が下請事業者の資本金額よりも大きくなる。

また、委託内容に関する要件(上記②)は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託という下請法所定の類型に当てはまる取引に限り、規制対象とするというものであり、委託ではない単純な売買取引や、発注者が自社で使用するための物品の製造を委託すること(※3)は、下請法の規制対象とされない。

(※3) 一部例外は存在する。

そのため、例えば以下の取引には、下請法は適用されない。

a 資本金5,000万円の会社が、資本金3,000万円の会社に販売用製品の製造を委託する場合

b 資本金2,000万円の会社が、資本金1億円の会社に販売用ソフトウェアの製作を委託する場合

c 大手総合スーパー(制服の製造は行っていない)が、制服メーカーに対し、従業員の制服の製造を委託する場合

d メーカーが、清掃業者(資本金3,000万円)に対し、本社社屋の清掃業務を委託する場合

3 下請法よりはるかに広い規制対象

これに対し、消費税転嫁対策特別措置法における「特定事業者」・「特定供給事業者」の考え方は、下請法にいう「親事業者」・「下請事業者」とは全く異なっており、圧倒的に幅広い範囲をカバーしている。

具体的には、下請法と比較すると、消費税転嫁拒否等の行為の禁止の対象となる取引は、以下の特徴がみられる。

① 買手の資本金額を問わず規制対象とされる。

② 買手が大規模小売事業者である場合は、売手の資本金額を問わず規制対象とされる。

③ 買手が大規模小売事業者でない場合は、買手と売手の資本金の大小関係を問わず、売手の資本金が3億円以下である限り規制対象とされる。

④ 発注・購入する商品・役務の内容を問わず規制対象とされる(自社で使用する商品・役務や単なる売買契約も規制対象とされる)。

したがって、継続的に取引が行われている限り、上記a~dのすべての取引において、消費税転嫁拒否等の行為が禁止されることになる。

さらに例を挙げれば、以下の取引は、継続的な取引関係を前提とする限り、すべて消費税転嫁拒否等の行為の禁止の対象となる(買手が大規模小売事業者以外の場合は、売手の資本金が3億円以下のときに限る)。

- 自社の店舗で使用する什器備品・事務用品を購入する場合

- メーカーが運送会社に運送を委託する場合

- レストラン業者が農家から野菜を仕入れる場合

- 自社で使用するシステムの保守契約を締結する場合

- 企業が事務所を賃借する場合

- 小売業者がナショナルブランドの商品を仕入れる場合

4 まとめ

以上のとおり、消費税転嫁対策特別措置法の消費税転嫁拒否等の行為の禁止がカバーする取引の範囲は、下請法と比べて極めて広い。

したがって、これまで下請法への対応を的確に行ってきた企業においても、下請法が規制対象としない取引先や取引内容について、新たに、買いたたき等の行為を行わないようにするための方策を講じる必要がある。

(了)