テレワーク・在宅勤務制度導入時に

気をつけたい労務問題

【第1回】

「制度のメリットと導入をめぐる現況」

社会保険労務士法人スマイング 代表社員

特定社会保険労務士 成澤 紀美

〈テレワークとは?〉

最近、“テレワーク”という言葉をよく耳にするようになった。

テレワークとは、パソコンなどITを活用することで時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を指し、以下のように様々な形態がある。

〇雇用関係があるもの

- 自宅でのテレワーク:労働者が自宅において業務に従事する働き方(雇用型在宅型テレワーカー)

- サテライトオフィス勤務:労働者が属する部署があるメインのオフィスではなく、郊外の住宅地に近接した地域にある小規模なオフィスなどで業務に従事する働き方

- モバイルワーク:外勤中にノートパソコン、スマートフォン、携帯電話などを利用して、オフィスとの連絡や情報のやりとりをしつつ業務に従事する働き方

〇雇用関係がないもの(自営型在宅型テレワーカー)

- 在宅就業・在宅ワーク:請負契約に基づき、情報通信機器を活用してサービスの提供(テープ起こし、データ入力、ホームページの作成など)を在宅形態で行う働き方

〈テレワーク導入のメリットは?〉

テレワークは、労働者・企業ともに、以下のメリットがあるとされている。

〇企業からみたメリット

- 災害時などに事業が継続できる、いわゆるBCP=事業継続計画が立てられる

- 柔軟な働き方が可能になることにより、優秀な人材が確保できる

- ワーク・ライフ・バランスを図り、企業の社会的責任(CSR)を推進できる

- オフィススペースに必要な経費や通勤手当などが削減できる

〇労働者からみたメリット

- 育児や介護、病気の治療などをしながら働くことができる

- 通勤時間の削減などにより自由に使える時間が増える

- 通勤が難しい高齢者や障害者の就業機会が拡大する

- 電話などにじゃまされず、業務に集中できる、また業務効率も向上する

一方で、テレワーク時の労働時間の管理があいまいになったり、業務上災害をどう判断するかなど、労務管理上の問題も生じやすい。

また、詳細は次回取り上げるが、情報セキュリティ上の問題なども想定され、どこまで労働関係法令が適用されるのかが明確ではなく、メリットばかりというわけではない点にも留意が必要である。

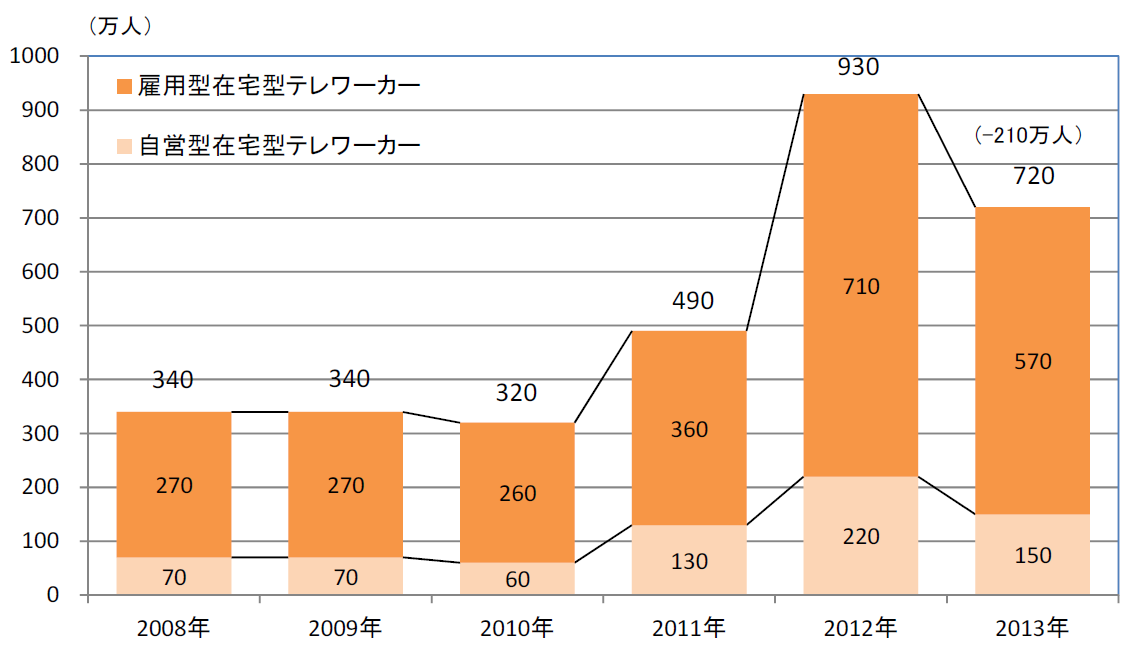

〈利用者数は増加傾向〉

国土交通省調査による在宅型テレワーカーの人数は2011年から増加傾向にあり、2012年の930万人より減少はしたものの、最新の2013年推計では720万人に達している。

また同調査では、「週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー」の数についても、2013年時点で260万人と推計されている。

労働側としては、育児や介護において共にテレワークに対する一定のニーズがある状況だが、企業側のテレワーク制度の導入率で見てみると、直近では10%前後で推移しており、在宅勤務においては平成25年末では2.0%と低い状況にあることから、必ずしも普及が進んでいない状況が分かる。

加えて、従業員規模別に比較してみると従業員1,000人以上の大企業に比べ、従業員1,000人未満の企業については導入率が低い傾向にある。これは従業員規模が大きい企業では、テレワークに対する仕組みと理解、インフラ整備が進んでいる影響があるものと推測される。

* * *

次回は、テレワーク・在宅勤務制度導入時において特に注意すべき『情報管理の問題』についてお伝えしたい。

(了)