改正労働者派遣法への実務対応

《派遣元企業編》

~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~

【第1回】

「新たな許可基準への対応」

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

-はじめに-

改正労働者派遣法に関しては、これまで、本誌No.138からNo.141で「改正労働者派遣法のポイント」を、本誌No.152からNo.156で「改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》」を確認した。今回は最後のテーマとして、“派遣元企業”における改正労働者派遣法への実務対応を4回にわたって検討する。

なお、各回では次の項目を取り上げることを予定している。

- 【第1回】 新たな許可基準への対応

- 【第2回】 雇用安定措置等への対応

- 【第3回】 労働者派遣契約等の見直し

- 【第4回】 事業報告等への対応

【第1回】は、新たな許可基準への対応について検討する。

1 許可基準の確認

改正により、特定労働者派遣事業等の区分は撤廃され、派遣事業はすべて「許可制」となっている。また、キャリアアップ措置の義務化等の制度改定に伴い、許可基準の内容も変更となっている。そこで、今後、継続して労働者派遣事業を行うためには、その内容の確認が必要となる。

今回新たに追加された基準は下記のとおりである。なお、(旧)特定労働者派遣事業の派遣元については、今回新たに追加された基準のみならず、既存の基準(資産要件や事業所の広さ等)についても確認が必要となるため、「許可・更新等手続マニュアル」等でその内容を確認していただきたい。

また、申請・届出様式を見るとクリアすべき基準をイメージしやすいため、そちらも合わせて確認することをおすすめしたい。

【厚生労働省ホームページ】

《追加された基準》

◆ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとしての基準

◇ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること(詳細は後述)

◇ 派遣元関連

▷ 就業規則又は労働契約等への記載事項

- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと

- 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26 条に基づく手当(いわゆる休業手当)を支払う旨の規定があること

▷ 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと

◇ 教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)関連

▷ 派遣労働者に対して、労働安全衛生法で義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること

◆ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものとしての基準

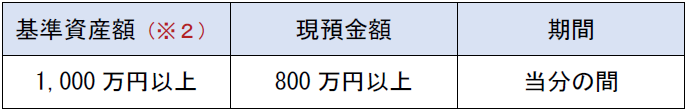

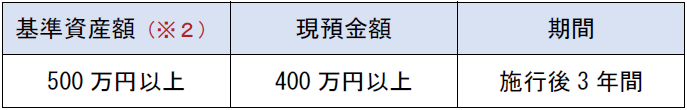

◇ 小規模派遣元への暫定的な配慮措置

▷ 1つの事業所のみを有する常時雇用する派遣労働者数(※1)が10人以下の事業主

▷ 1つの事業所のみを有する常時雇用する派遣労働者数(※1)が5人以下の事業主

(※1) 常時雇用している派遣労働者数は、過去1年間の月末における派遣労働者(日雇派遣労働者を含む)の平均人数をいう。

(※2) 基準資産額とは、資産の総額から負債の総額を控除した額をいう。

派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度

キャリア形成支援制度では、次の5つを満たす必要がある。

① 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。なお、実施計画には次の点等を含んでいる必要がある。

- 実施する教育訓練がその雇用するすべての派遣労働者を対象としたものであること(受講済の者を除く)

- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること

- 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、原則、相当する賃金を支払うこと。また、これらの取扱いは就業規則又は労働契約等に規定する。

- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること

- 派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練が含まれたものであること

- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること

② キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること

- 相談窓口には、担当者が配置されていること

- 相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が利用できること

- 希望するすべての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること

③ キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること

- 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること

- 派遣労働者への派遣先の提供は上記マニュアル等に基づいて行われるものであること

④ 教育訓練の時期・頻度・時間数等

- 派遣労働者全員に対して入社時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること

- 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者1人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること

- 派遣元は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならないこと

⑤ その他

- 派遣元は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了後3年間は保存していること

- キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者又は経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を実施していた者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと

2 課題の抽出と対応の検討

新たに追加された許可基準の内容を確認した上で、自社の状況を踏まえて対応すべき課題を抽出する。「労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)」を活用し点検するとよいだろう。

新たに追加された許可基準の中でも「キャリア形成支援制度」に関しては検討に時間を要すると思われる。キャリア形成支援制度では、雇用するすべての派遣労働者を対象に、有給で、教育訓練を実施する体制が必要となる。どのような教育訓練プログラムを構築するのか、どのようなスケジュールで実施するのか、どのような方法で実施するのか、また、それに伴うコストはどのぐらい生じるのか等の検討が必要となる。

3 今後の方針決定

新しい許可基準を満たすための課題の抽出と対応の検討を行った上で、今後の派遣事業の展開について方針を決定する必要がある。今回の法改正を好機ととらえて、期間制限の適用を受けない無期雇用の派遣に特化する派遣事業を展開する等の積極的な方針を打ち出し派遣事業の拡大を図る場合もあれば、許可基準の変更を踏まえて派遣事業からの撤退を選択する場合もあるだろう。

いずれにしても、今後の方針を決定した上で、派遣先にもその方針を説明するため、今後の契約について打合せの場を持つ必要があると考える。

4 対応スケジュール

(旧)特定労働者派遣事業の派遣元については、改正後3年間は経過措置として引き続き常時雇用される労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことができるため、遅くとも平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可申請を行うための準備を進める必要がある。

(旧)一般労働者派遣事業の派遣元については、改正以後の許可更新の時期までに準備を進める必要がある。

表記の変更等により比較的容易に対応できるものもあるが、検討に時間を要するものもあるため、その点を考慮して対応スケジュールを策定する必要がある。

* * *

次回は、雇用安定措置等の対応について検討する。

(了)