「従業員の解雇」をめぐる

企業実務とリスク対応

【第1回】

「解雇とは」

~雇用契約終了原因の1つとしての解雇・解雇類型~

弁護士 鈴木 郁子

はじめに

-本連載の目的-

「能力がない」「協調性がない問題社員である」「不正行為をした」「会社の経営状況が悪いのでもう雇用し続けていくだけの十分な仕事がない」等として、会社側がその従業員に、会社を辞めてほしいと考える場面は多々ある。

しかしその場合、会社は本当に解雇が可能なのだろうか。

また、そもそも解雇をすることが全体的見地(コストパフォーマンス)から正しい判断なのだろうか。

解雇は、一般に想像されているより遙かに難しく、認められる場合はごく僅かといっても過言ではない。そして、安易に解雇に及び、後に従業員から訴えを起こされ、多額の未払給与(バックペイ)の支払い等、会社が思わぬ不利益等を被ることは多々ある。

本連載では、会社の総務・法務・人事担当者、会社から相談を受ける立場にある税理士、社会保険労務士などの専門家を対象に、「解雇の実務」について書いていきたい。

連載の前半では、解雇とは何か、解雇問題がどのように法的に争われるかなど、解雇の一般論を説明した上で、連載の中盤から後半にかけて、具体的にどのような解雇なら認められるのか、解雇が争われないようにするための実務的工夫について解説することを予定している。

そして最後には、読者ご自身の判断において、解雇をすべきかすべきでないか、解雇に向けてリスクをできる限り減少させるために何をすればよいのかを判断し実践できることを連載の目的とする。

1 雇用契約終了原因としての解雇

「解雇」とは、使用者が従業員を一方的に(労働者の同意なく)辞めさせることをいい、雇用契約が終了する理由(原因)の1つである。

雇用契約の終了原因には、大きく分けて以下のものがある。

① 合意退職(労使双方の合意に基づく雇用契約の終了)

② 解雇(使用者による一方的な雇用契約の解約)

③ 辞職(労働者による一方的な雇用契約の解約)

④ 定年制を設けたときの定年

⑤ 期間の定めのある契約における期間の満了

⑥ 傷病休職期間満了後において復職がなされない場合の当然退職

⑦ 行方不明の場合の就業規則等に基づく一定期間経過後の当然退職

ここで注意が必要なのは、雇用契約終了の原因やその内容は、期間の定めの有無(いわゆる正社員か契約社員か)で異なってくるという点である。

期間の定めのない無期雇用契約の場合(正社員)に固有なものは③辞職(労働者による一方的解約)であり、期間の定めのある有期雇用契約の場合(契約社員)に固有なものは⑤期間の満了である。

2 解雇と期間の定めの有無

~期間の定めのない場合の解雇は難しい~

(1) 期間の定めのない無期雇用契約(正社員)の場合

期間の定めのない場合、雇用契約の終了は合意に基づくことが原則である。

では、当事者の片方だけが辞めたいと思ったときはどうか。

まず、労働者が辞めたいと思ったときは、労働者がいつまでも契約に拘束され就労義務を負うということは不都合であるため、労働者が「会社を辞める」との意思を表示し、法が定める一定の期間(民法627条)が経過すれば、当然に、雇用契約は終了する。

これが③辞職(労働者による一方的雇用契約の解約)である。

使用者の同意は不要であり、使用者に業務の引継ぎの必要などの事情があるとしても、法が定める一定期間が経過すれば当然に終了する。

反対に、使用者が一方的に労働者を辞めさせたいと思った場合はどうか。これが「解雇」であり、労働者保護の見地からよほどの例外的事情がないとできない。

これがいわゆる「解雇権濫用法理」といわれるものである(詳細は別稿)。

(2) 期間の定めのある有期雇用契約(契約社員)の場合

期間の定めのある雇用契約の場合、原則的な契約終了原因は、⑤期間の満了である(なお、本稿では割愛するが、期間の満了には、いわゆる雇止めや雇用後5年を経過した場合には無期転換ルールの問題がある点、留意されたい)。

期間途中に雇用契約を終了させられるか。法(民法628条)は、同意なき限り、期間途中の雇用契約は「やむを得ない事由」がある時のみ終了させることができると定めている。

使用者にとっての「やむを得ない事由」は限定的に解されるため、厳しい事由が必要であるとされ、期間の定めのない契約より簡単に辞めさせることはできないことに注意が必要である。

実務的には、「多額の横領行為に及んだ」など明らかに解雇が有効であるなどの事情がない限り、ここで無理に解雇をし争われるよりは、契約期間満了まで待つか(もちろん雇止めの問題は生じる)、解決金等を支払うなどして合意退職に持ち込むのが通常である。

3 解雇の類型(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)

~類型毎に要件は異なる~

(1) 解雇の類型

解雇には類型があり、類型毎に解雇の要件(どのような条件があれば解雇が有効となるのか)が異なってくる。

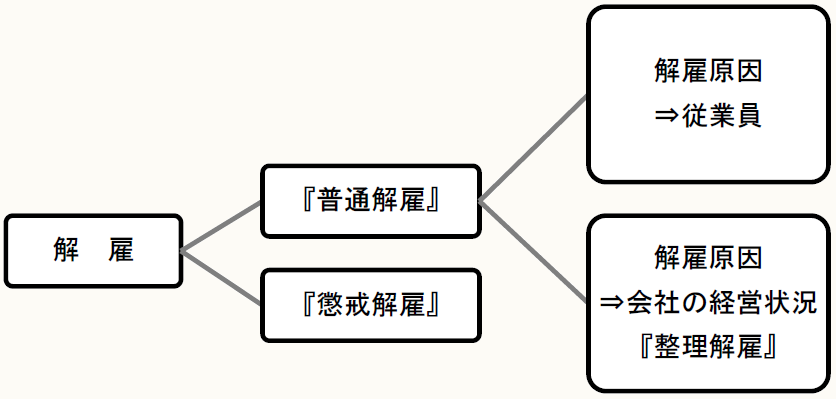

まず、大きく分けて、Ⅰ「普通解雇」と、Ⅱ懲戒規程等に基づき行う懲戒処分としての「懲戒解雇」の2つがある。また、普通解雇には、その解雇の原因が従業員にある場合と会社の経営状況による場合とあるが、後者がいわゆる「整理解雇」である。

(2) 懲戒解雇

懲戒解雇は、企業秩序違反に対する懲罰の一種であり、懲戒規程に基づく必要があるうえ、一定の手続を経た上、その懲戒事由も形式的に懲戒事由に該当するだけでなく、実質的に懲戒解雇に該当するといえるだけの実質的該当性が求められる(労働契約法15条)。

懲戒解雇の方が普通解雇より遙かに難しく、手続的にも厳格であるため、実務的には、争われるリスク回避の観点から、とりわけ専門家は、懲戒解雇より普通解雇を選択することをアドバイスすることが多い。

(3) (原因が従業員側にある)普通解雇

普通解雇の場合は、解雇予告等の法定の手続を経た上、解雇事由に客観的合理性があり、社会通念上相当であることが必要である(労働契約法16条:いわゆる「解雇権濫用法理」)。

勤務能力・成績・適格性の欠如、健康上の理由、勤務態度不良・協調性不足、非違行為・服務規律違反等が問題とされることが多い。

(4) 整理解雇

整理解雇は、裁判例上、①人員削減の必要、②解雇回避努力、③人選基準の合理性、④組合もしくは被解雇者との十分な協議(手続の適正)を要件として認められる。

(5) まとめ

いずれの解雇類型についても詳細は別稿で解説するが、解雇は類型毎に要件が異なること、いずれにせよ、解雇の有効性は、就業規則に定められている解雇事由等に形式的に該当するだけでなく、実質的に総合考慮により判断され、その判断は思いのほか会社側に厳しい、ということを現段階では頭に入れておいていただきたい。

そして、解雇が有効でないのに従業員に辞めてもらうには、場合によっては解決金を支払うなどして従業員の納得を得て合意退職を成立させるしかない(詳細は別稿で解説予定)。

~ポイント&アドバイス~

今回のポイントは以下のとおりである。

① 解雇は、雇用契約の終了原因の1つである。

② 期間の定めのある雇用契約の労働者の解雇は、期間の定めのない場合より難しい。

③ 解雇には、懲戒解雇、(通常の)普通解雇、整理解雇があり、それぞれ要件が異なるが、総合考慮により実質的に判断され、いずれにせよ、使用者側に厳しい。

④ 懲戒解雇と普通解雇では、懲戒解雇の方が使用者側に遙かに厳しい。

(了)

「「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応」は、隔週で掲載されます。