[平成29年1月1日施行]

改正育児介護休業法のポイントと実務対応

【第1回】

「介護関係の改正ポイント①」

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

「平成28年版高齢社会白書」(厚生労働省)によると、平成27年10月1日現在の日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は26.7%と世界で最も高く、現役世代(15~64歳)2.3人で高齢者1人を支える社会となっている。少子高齢化が進む中、この傾向は増々進行し、2060年には高齢化率が40%近い水準になると推計されている。

このような環境下において、現役世代が育児や介護のために就労を諦めて離職することがないよう、「就労」と「育児・介護」の両立を支援するため、育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されている。

今回は、その改正ポイントと実務対応について、6回にわたってご紹介したい。

- 【第1回】 介護関係の改正ポイント①

- 【第2回】 介護関係の改正ポイント②

- 【第3回】 育児関係の改正ポイント

- 【第4回】 育児休業等に関するハラスメントの防止措置

- 【第5回】 改正への実務対応①

- 【第6回】 改正への実務対応②

【第1回】と【第2回】では、今回の改正で大幅な変更が加えられた介護関係について、次の6つの項目に分けて内容を確認していきたい。【第1回】は、最初の3つの項目についてみていく。

【第1回】

- 介護休業の分割取得

- 有期契約労働者の取得要件緩和

- 対象家族の範囲拡大

【第2回】

- 介護休暇の半日単位取得

- 選択的措置の期間延長等

- 所定外労働の制限(新設)

1 介護休業の分割取得

(1) 取得回数

改正前は、介護休業は、対象家族1人につき、通算93日以内で、要介護状態に至るごとに原則1回とされ、同一の要介護状態においては、基本的には一度しか休業を取得することができなかった。例えば、介護が必要になった最初の段階で休業を取得した場合、その後復職し、さらに同一の要介護状態の中で二度目の休業が必要になった場合でも、それに対応して再度の休業を取得することはできなかった。

しかし、介護は長期にわたり、介護開始から介護終了までの様々な段階で休業が必要な場面が想定され、これまで二度目の休業が必要な場合には、離職を選択せざるを得ない状況となっていた。

改正後は、要介護状態に至るごとに原則1回取得できるという考え方を廃し、介護の始期、終期、その間の期間のそれぞれに対応する観点から、通算93日以内で、最大3回に分割して休業を取得することができるようになっており、同一の要介護状態においても二度目の取得が可能となっている。

(2) 休業期間

休業期間は改正前と同様で、対象家族1人につき、通算93日以内となっている。

休業期間の長さは改正前と変わらないが、改正前は、介護休業を取得しない期間に活用することができる選択的措置(詳細は【第2回】で説明)を利用した場合にはその期間も合わせて通算93日以内とされていたが、改正後は、選択的措置の期間は別で考えることとなり、介護休業のみで通算93日以内となっている。

(3) 期間・回数の通算

休業期間・回数は、改正前に取得した休業期間・回数も通算される。

よって、改正後に取得できる休業期間・回数を例示すると次の通りとなる。

《例1》

改正前に同一の対象家族について介護休業を1回(30日)、選択的措置を1回(63日)取得していた場合

⇒ 改正後は、同一の対象家族について介護休業を最大2回・通算63日まで取得できる。

《例2》

改正前に同一の対象家族について介護休業を1回(93日)取得していた場合

⇒ 1回しか取得していないが、すでに休業期間の上限に達しているため、改正後は介護休業を取得できない。

《例3》

改正前に同一の対象家族について介護休業を3回(通算70日)取得していた場合

⇒ 休業期間は70日しか取得していないが、すでに取得回数の上限に達しているため、改正後は介護休業を取得できない。

上記例にあるように、改正前の休業期間・回数も含めて、同一の対象家族について介護休業を3回取得した場合、又は、同一の対象家族について休業期間が通算93日となった場合のいずれかに該当したときは、同一の対象家族については再度の介護休業は取得できないこととなる。

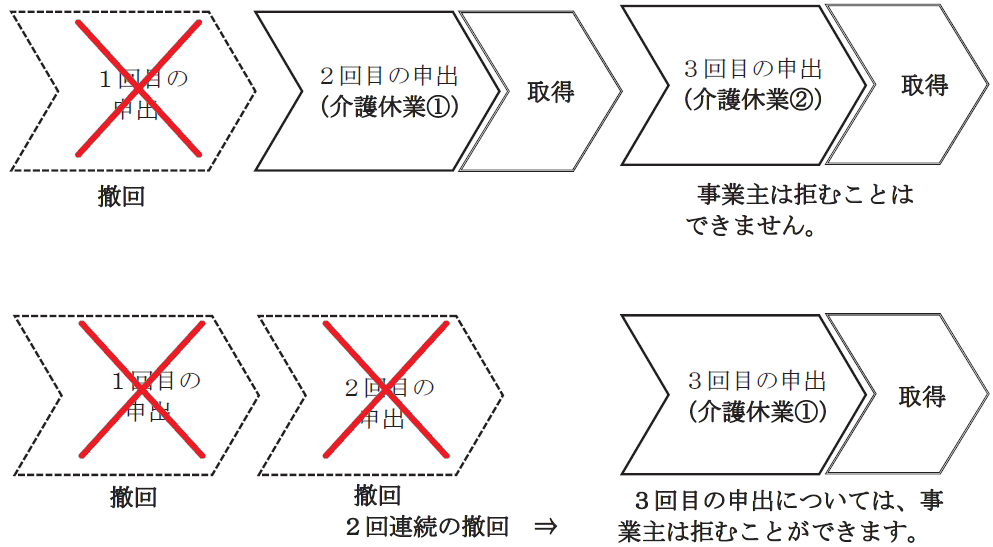

(4) 撤回後の再度の申出

改正前は、同一の対象家族における同一の要介護状態において介護休業の申出を撤回した場合は、原則1回に限り再度の申出ができることとされていたが、改正後は、事情が変化しやすい介護の実情を踏まえて、1回の介護休業の申出につき1回は撤回しても再度の申出ができることとし、同一の対象家族について2回続けて撤回した場合は、雇用管理への影響等を考慮して再度の申出を拒むことができるとされている。よって、同一の対象家族について2回連続で撤回しない限り、複数回、再度の申出をすることができることとなっている。

(※) 「【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし」(厚生労働省)より抜粋

2 有期契約労働者の取得要件緩和

介護休業の取得が可能な有期契約労働者について、以下の通り、判断しづらい②の要件が削除され、また、更新されないことが明らかでない期間が短縮され、取得可能な対象者が拡大されている。

◆改正前の有期契約労働者の要件(以下のすべてを満たす者)

① 入社1年以上であること

② 介護休業を開始しようとする日から 93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

③ 93日経過日から 1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

◆改正後の有期契約労働者の要件(以下のすべてを満たす者)

- 入社1年以上であること

- 介護休業を開始しようとする日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

3 対象家族の範囲拡大

介護休業等の介護に関わる制度の対象となる家族(対象家族)は、以下の家族であるが、改正前は②の家族については「同居かつ扶養」の要件が付されていた。しかし、世帯構造の変化等を踏まえて、同居していない兄弟姉妹等の家族の介護が必要な場面も今後想定されることから、改正後は、当該家族についても「同居かつ扶養」の要件が廃止され、対象家族の範囲が拡大されている。

◆対象家族の範囲

① 配偶者、父母、子、配偶者の父母

② 祖父母、兄弟姉妹、孫

* * *

次回は、残りの3つの項目について確認する。

(了)