企業担当者のための

「不正リスク対応基準」の理解と対策

【第1回】

「不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定」

公認会計士 金子 彰良

はじめに

不正リスク対応基準は、監査の有効性を確保しようとするものである。一方で、不正リスク対応基準の設定を契機に、企業が当事者意識をもって不正リスクと向き合うことも必要である。そこにおいて、企業がとるべき不正リスクへの対応は不正リスク要因の検討と不正リスクに対する予防策が中心となる。

不正リスク対応基準において、監査人が注力するのは財務報告の重要な虚偽表示につながる不正である。企業にとっては、他社の不正事案を知ることで、自社の不正リスクを想定する助けとすることが考えられる。他社の不正事案からわかることは、財務報告の重要な虚偽表示につながる不正のほとんどが「不正な財務報告」であるということである。

不正リスク対応基準の設定を契機に、企業では組織内の不正を阻止する風土の醸成と不正リスクの観点からリスク・コントロールの再評価が求められている。【第1回】では、不正リスク対応基準をめぐる現状把握として、不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定について解説する。

なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。

《不正リスク対応基準の設定背景》

不正リスク対応基準は、監査の有効性を確保しようとするものである。

平成25年3月に企業会計審議会は「監査における不正リスク対応基準」(以下、「不正リスク対応基準」という)を公表した。これは、2011年に発覚した上場企業の不正による有価証券報告書の虚偽記載の事案をきっかけに審議・設定されたものであるが、背景にはここ数年、過去に発生した不適切な会計処理により過年度に提出した有価証券報告書などの訂正事案が頻発している事情もある。これらの事案においては、結果として会計監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査手続を求める指摘があるとともに、職業的専門家としての懐疑心の重要性が再認識されている。

このような状況の下、企業統治のあり方や不正に加担する外部協力者の行為の是正・予防、さらに検査・モニタリングの強化と並んで、会計監査のあり方も見直され、不正リスク対応基準の設定に至っている。

すなわち、不正リスク対応基準は、監査人が不正リスクを適切に評価し、評価した不正リスクに対応するために適切な監査手続を実施して監査の有効性を確保しようとしたものであり、これにより日本市場の透明性・公正性を確保し、投資家が信頼して投資できる環境を整備することを目的に設定されたものである。

不正リスク対応基準の設定を契機に、企業が当事者意識をもって不正リスクと向き合うことも必要である。

ところで、不正リスク対応基準の内容だけを見れば監査人の問題であると思われるかもしれない。企業側はこの基準の中で何の行為者にも定義されていないため、監査を受ける立場として質問対応などに影響は限定されるという見方もある。しかし、基準設定にあたり市場から求められているのは「財務報告の信頼性の確保」であり、その前提としての「不正及び不正による重要な虚偽表示の排除」である。したがって企業側の努力なくして対応することはできない。

もし、今回の不正リスク対応基準の設定の意味合いを監査の有効性確保として監査人の問題と捉えるならば、不正発生の抑止効果としては限定されたものになるだろう。

重要なのは企業側が当事者意識を持つこと、すなわち、不正の発生を防止する組織風土の醸成や不正対策、不正発見時に被害を最小限に留めるための対応策を講じ、株主及び投資家に対して信頼性ある財務報告を作成・公表するのは企業の責任であるという意識を強く持つことである。

企業がとるべき不正リスクへの対応は不正リスク要因の検討と不正リスクに対する予防策が中心となる。

(不正)リスクは潜在的なものである。したがって意識して、「そこに(不正)リスクがあるかもしれない」と思わない限り、その存在を認識することはできない。筆者は、前述の「不正及び不正による重要な虚偽表示の排除」を望む市場の声は、企業に対して「不正があるかもしれない」という意識の持ち方を高めるよう訴えていると考える。

それでは、具体的に企業は不正リスク対応基準の導入を受けてどのように対応すべきであろうか。

一般的に不正リスクのように将来起こるかもしれない潜在的な課題に取り組むときは、次の4つに分けて検討する。

① どのような不正が発生するか(不正リスク想定)

② その不正はどのような要因で起きるか(不正リスク要因の検討)

③ いかに不正を防止するか(予防策としての不正リスク対応)

④ 不正が起きた場合にいかにその影響を最小限に留めるか(不正リスク顕在化における対応)

これらのうち本連載では、 企業がとるべき不正リスクへの対応として、「不正があるかもしれない」という意識の持ち方と関連が強い①~③について、企業内で内部統制を推進するまたは評価する立場にある担当者向けに解説をしていきたい。

《不正リスク想定》

不正リスク対応基準において、監査人が注力するのは財務報告の重要な虚偽表示につながる不正である。

監査人が財務諸表の監査において対象とする重要な虚偽表示の原因となる不正には、「不正な財務報告」と「資産の流用」がある。

前者の不正な財務報告は、財務諸表の作成の基礎となる会計記録や証憑類の改竄・偽造を行うことによって、架空売上・水増し仕入・評価損回避・簿外債務・費用繰り延べなど、財務報告自体を歪めることを目的として行われる。経営者や上位管理者による内部統制の枠外で引き起こされることも少なくなく、発見が難しいため過去の不正が発覚して、複数年度の財務諸表等の訂正が必要になるといったように、財務諸表の重要な虚偽表示につながる可能性が高い。

一方、後者の資産の流用は、個人が会社の現預金・有価証券・棚卸資産等を流用し、それを隠蔽・偽装して利益を得ること自体を目的に行われる。財務報告を歪めること自体を目的としているわけではないが、結果的に不正が発覚するまでの期間は財務報告が歪んだ状態となる。経営者や上位管理者が不正に関与する場合、損害が多額にのぼることもあるが、従業員による資産の流用では比較的少額の損害となる傾向にある。

今回の不正リスク対応基準において、監査人が注力するのは財務報告の重要な虚偽表示を及ぼす不正であることから、基準の内容は主に前者の不正な財務報告を念頭においたものとなっている。

企業にとっては、他社の不正事案を知ることで、自社の不正リスクを想定する助けとすることが考えられる。

自社においてどのような不正が発生するかを事前に想定することは難しいかもしれない。実際に事件が起きてから、「まさか自社で不正が発生するとは」と驚くように、性善説に立つことの多い日本企業においては、なかなか現実味がないからである。

そこで、未経験の仕事をするときに経験者の話を聞いたり、事案を調べたりするように、ここでも一般にどのような不正が発生しているのか、実際に発生した不正事案を知っておくことが有用となる。

前述したように、不正リスク対応基準において、監査人が注力するのは財務報告の重要な虚偽表示につながる不正である。このような観点から、自社においてどのような不正リスクが想定されるかを検討するにあたって、一般的に入手可能で、参考になるのが金融商品取引法の内部統制報告制度において公表されている「開示すべき重要な不備」の事案である。

内部統制報告制度では、内部統制の不備について、財務報告に及ぼす影響が質的または量的に重要な場合、内部統制報告書上で開示すべき重要な不備があり内部統制は有効でないとの評価結果を記載する。本来、この開示すべき重要な不備は、潜在的な虚偽表示リスクを評価して、経営者の許容可能な水準と比較して判断される。しかし実際には、通期の内部統制報告書は有効との評価結果を記載していたにもかかわらず、後になって過去の誤謬または不正による虚偽表示が顕在化することがある。このような場合、その誤謬又は不正が内部統制の不備(開示すべき重要な不備)に起因していると判断して、訂正内部統制報告書で内部統制は有効でないと評価結果を訂正するケースが多い。

つまり、財務報告の重要な虚偽表示を及ぼす不正の事案を知る方法の一つとして、内部統制報告書の評価結果で開示すべき重要な不備を記載した企業のうち、過去の不正が原因となっている事案を分析することが有効と考えられる。

他社の不正事案から分かることは、財務報告の重要な虚偽表示につながる不正のほとんどが「不正な財務報告」であるということである。

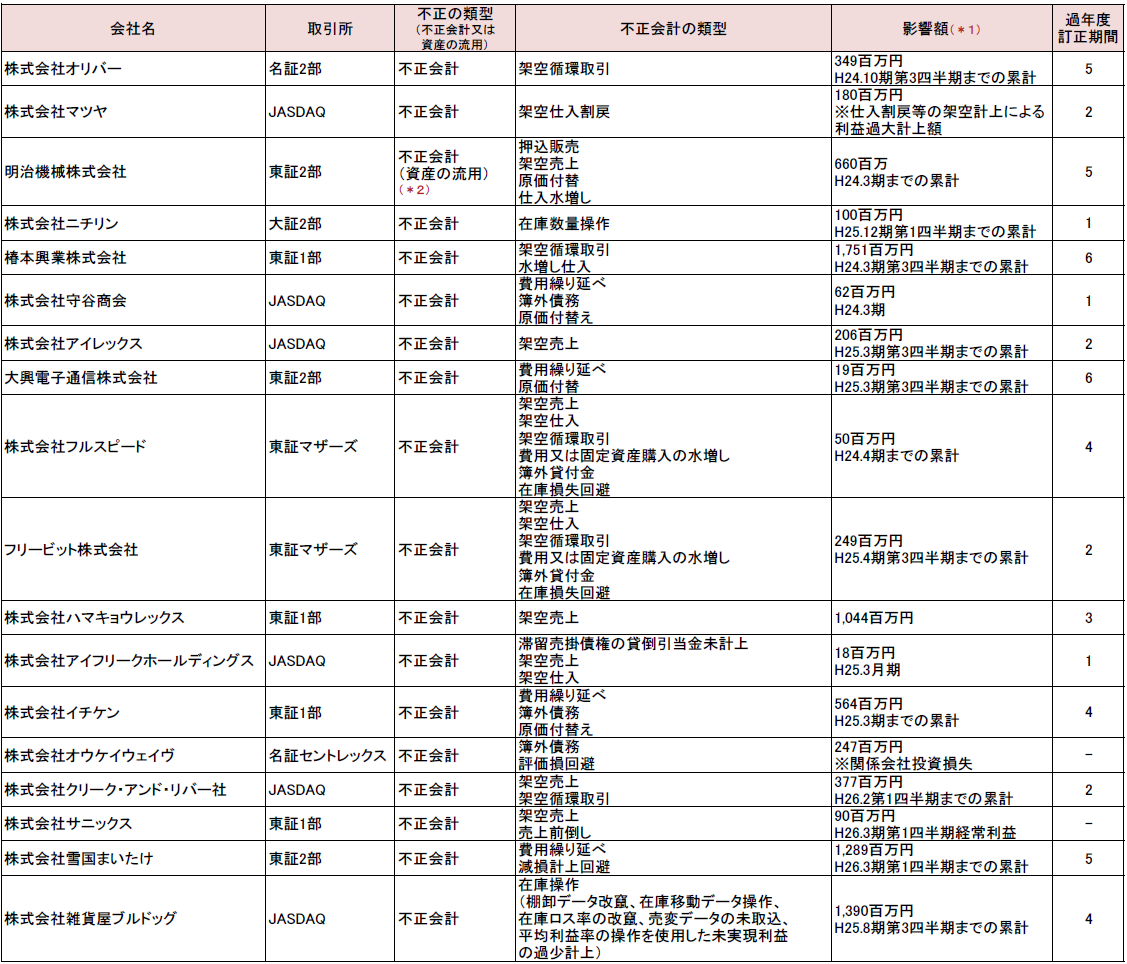

そこで下の図表では、2013年1月から12月に内部統制報告書(通期の内部統制報告書および訂正内部統制報告書の両方を含む)において、開示すべき重要な不備(重要な欠陥)があり内部統制が有効でないとする評価結果を開示した企業のうち、不正が原因となっているものを抽出した。

昨年1年間の実態をみると、開示すべき重要な不備という財務報告の重要な虚偽表示につながる不正のほとんどが「不正な財務報告」であったことがわかる。

【図表】不正が原因となった開示すべき重要な不備(クリックすると別ウィンドウでPDFが開きます)

(内部統制報告書、訂正内部統制報告書、各社公表資料より筆者にて作成)

(*1) 影響額は、調査報告書などに記載された財務諸表の訂正額のうち純資産への影響額などを記載(会計監査手続が完了前の金額あり)。

(*2) 会社として仕入水増しに関連した資産の流用(キックバック)の事実があったことの疑義は払拭できないものの、確証は得ていないとしている。

これら事案を見る中で特筆すべきことは、不正な財務報告の虚偽表示の影響は、期間・金額の両面で非常に大きなものになるということである。

上記図表の対象ではないが、昨年7月に上場廃止した株式会社クロニクル(JASDAQ)の評価損を回避した不正事案でも総額1,622百万円の影響額(営業貸付金等、営業出資金、預け在庫の損失)が出ている。

上記はどのような不正が発生するか(不正リスク想定)として、2013年1月から12月に発生した不正な財務報告の事案のみを見ているが、その期間的・金額的な影響の大きさを鑑みると、投資家が信頼して投資できる環境の整備が重要になっているのが十分理解できる。また、企業としても、失墜した社会的な信頼を回復させるには長い期間が必要で、事業面への影響も計り知れない。

* * *

次回は、不正リスクを識別するための不正リスク要因の検討の重要性について解説する。

(了)

【参考】

「「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」の公表について」(金融庁)

「企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策」は、隔週で掲載されます。