欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか?

【第1回】

「事業年度単位課税の弊害と本制度の設立趣旨」

税理士 小谷 羊太

▷はじめに

本稿では、平成27年度税制改正において「欠損金の繰越控除制度」に係る見直しが予定されていることから、あらためて本制度の意義と今後の改正の影響について、2回にわたり私見を交えつつ考えてみたい。今回は本制度の根本的な考え方について解説する。

まず、政府税制調査会が平成26年6月に公表した「法人税の改革について」によると、次のようなことが書かれている。

-以下抜粋-

1 法人税改革の趣旨

グローバル経済の中で、日本が強い競争力を持って成長していくためには、法人税もまた成長志向型の構造に変革していく必要がある。

本年1月、安倍総理大臣はダボス会議において、「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません」と述べられた。

今回の改革の主な目的は次の2つ

第1は、立地競争力を高めるとともに、わが国企業の競争力を強化するために税率を引き下げることである。

企業が国を選ぶ時代にあって、国内に成長分野を確保するには、法人税率の引下げは避けて通れない課題である。

「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という世界標準に沿った改革を行うことにより、成長志向の法人税改革を行うべき時に来ている。

もちろん、法人税率引下げだけで立地競争力や、企業の収益力を高めることはできない。コーポレートガバナンスの強化や、企業の生産性向上のためのさまざまな取組みが不可欠である。また、経済連携協定の加速、労働市場改革等の規制改革、エネルギーコストの低減、行政手続きの簡素化など、企業の経営環境を改善するための政策をパッケージで行う必要がある。しかし、少なくとも高い法人税率が立地選択にあたっての阻害要因になることは避けねばならない。国内企業が高付加価値分野を国内に残し、また、海外から多くの企業が日本に直接投資を行う環境を作ることは、質の高い雇用機会を国内に確保するために不可欠の課題である。

第2は、法人税の負担構造を改革することである。すなわち、課税ベースを拡大し、税率を引き下げることで、法人課税を“広く薄く”負担を求める構造にすることにより、利益を上げている企業の再投資余力を増大させるとともに、収益力改善に向けた企業の取組みを後押しするという成長志向の構造に変革していくことである。

国内に成長力のある企業が多く存在するかどうかは、雇用に直結する問題である。また、企業の成長力は賃金にも直結する。このように、企業と家計は二分化されたものではなく、法人税率が高すぎることのしわ寄せは、賃金や製品・サービス価格への転嫁などを通じ、最終的には何らかのかたちで家計に及ぶ。

(中略)

(2) 欠損金の繰越控除制度の見直し

① 現状

企業はある年に発生した欠損金を9年間繰り越し、将来の課税所得と相殺することができる。各年度において控除できる欠損金額は所得の8割に制限されている(資本金1億円以下の法人は所得の全額まで控除可能)。

② 改革の方向性

欠損金の繰越控除制度は、企業活動が期間を定めずに継続的に行われるのに対し、法人税の課税所得は事業年度を定めて計算されるため、法人税負担の平準化を図ることを目的とする制度であり、諸外国にも存在する制度である。この制度の存在により、企業行動やそのタイミングに影響を与えることがあり、企業行動に対してより中立的な仕組みとする必要がある。

このため、より長期間での税負担の平準化を図ることが望ましく、繰越控除期間を延長し、あわせて控除上限額を引き下げる見直しを行うこととする〔下線筆者〕。この見直しは、税収の安定化にもつながることとなる。見直しに当たっては、中小企業への配慮が必要である。

なお、繰越期間を延長する際には、帳簿の保存期間もあわせて延長する必要がある。わが国より繰越期間が長い諸外国では、納税者側に立証責任を求めることで適正な課税を確保しており、このような立証責任を納税者に転換する手法の採用も選択肢となる。

▷事業年度単位課税の考え方

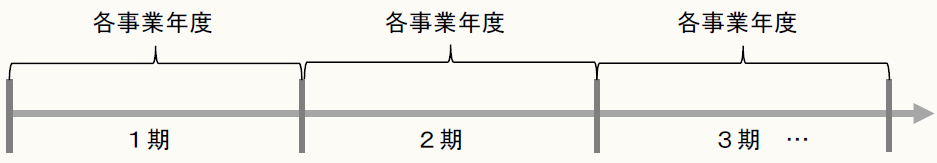

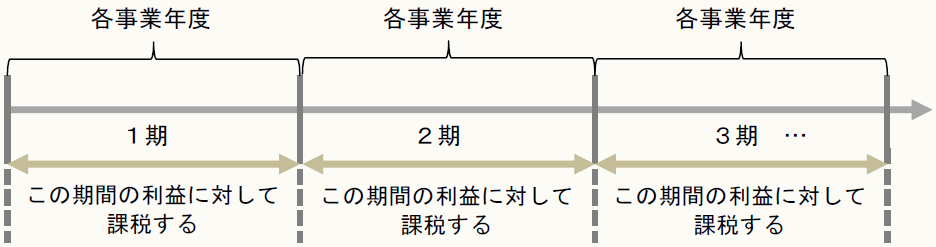

我が国の法人税の課税体系は、各事業年度の所得に対して法人税が課せられる。

「各事業年度の所得」とは、事業年度単位課税を原則としていることを意味する。

事業年度単位課税とは、事業年度を単位として課税する仕組みのことをいう。

つまり、1事業年度を1単位として、獲得した利益を期間で区切り、その区切り毎に税金を課する課税方式である。

本来、獲得した利益に対して課税する法人税は、その事業活動の結果によって獲得した利益に課税するべきであるが、課税期間を区切ることによって、次のような弊害が生じる。

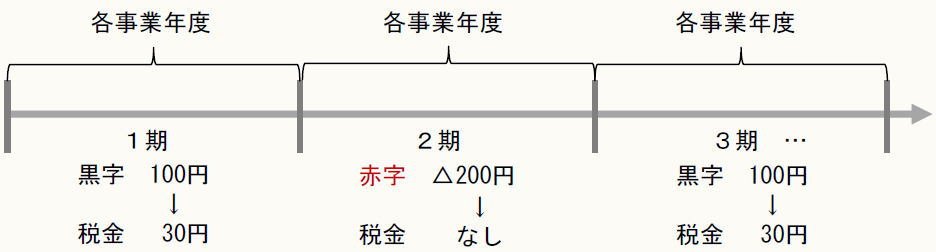

例えば、1事業年度目の所得が100円あったとして、それに30%の税金が課せられた場合、30円の税金を支払うことになる。

そして、次の事業年度において200円の赤字となった場合には、利益はなかったのであるから当然に税金はかからないことになる。

さらにその翌事業年度、つまり3事業年度目の所得が100円あった場合には、事業年度を単位として課税されるのであるから、30円の税金を支払うことになる。

ここで3事業年度の獲得所得と法人税の関係を再考してみると、3回の各事業年度によって獲得した所得は100-200+100=0であるのに対し、支払った法人税は30+30=60となる。つまり、所得が通算して「0」であるにもかかわらず、「60」の納税をすることになるのである。

▷担税力からみた問題

上記の例の場合、会社にあるお金の流れについて考察してみれば、1期目については100円の儲けがあったのであるから、その儲けのうち30円について、税金が徴収されることは理にかなっている。しかし、2期目に至っては、100円の儲けに対して30円の税金がすでに徴収されたのであるから、会社に残されているお金は70円(=100円-30円)となっている。そして200円の赤字となったため、70円-200円=△130円となり、債務超過の状態となっている。

次に、3期目は100円の所得が出たのであるから、△130円+100円=△30円となるため、この状態においても債務超過の現状を脱却したわけではないにもかかわらず、3期目は30円の税金の負担を強いられることになる。

事業年度単位課税の弊害がここにある。

「1事業年度を1単位として課税されている」ことを常識として捉えてはいけない。そして、「その1単位は1年である」という常識も当たり前であると考えてはいけない。つまり、こういった事業年度の1単位は、長ければ長いほど、納税時期を遅らせることができ、さらにはリスクを回避することができるのである。

しかし、法人税法の規定によれば、事業年度は1年以下の単位で決めなければならないことになっている。そのためほとんどの会社が1事業年度を1年の期間で定めている。

また、永続事業を前提としている企業の途中段階において、担税力がない状態であり、かつ、利益がない状態の会社から税金を徴収することは、租税上のモラルとして、国の不当利得ではないかという疑問も生じる。

調子の良い一時期にのみ焦点が当てられ税金を徴収するような、都合の良い仕組みのみなのであれば、一時的に儲かったからといって、うかうかと利益を計上し「社会に還元する」という税金の基本体系にも賛同する気になれないのが人の情というものである。

また、通常、会社を設立して1年で結果が出せる企業は珍しいのではないだろうか。ほとんどの小規模の会社のケースでは、1年目は大赤字であり、その後3年から5年の期間を経て、ようやく結果が出せるのではなかろうかと考える。

▷欠損金の繰越控除制度の意義

事業年度を単位として課税をする仕組みは、それが常識と思われるものであっても、このように完全なものではない。

そこで、欠損金の繰越控除の制度が用意されている。

この制度は

青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される。

というものである。

つまり上記の例でいえば、2期目に生じた赤字の欠損金である△200円を翌期以降の所得金額の計算上、損金として認める制度である。

この制度が「青色申告の特典」として用意されていることにはいささかの疑問が生じるであろうが、優良な申告制度実現のために与えられる恩恵であるのと、実際に青色申告の要件である複式簿記による帳簿書類の作成をしているような会社でなければ適正な計算は難しいという実務上の姿を考慮すれば、『特典』という位置づけの制度としても納得のいく制度であると考える。

会社の担税力を考慮した場合には、税負担により債務超過となっている状態の会社から、事業年度単位課税がルールであるという理由で税金を徴収するのであれば、個人的には人としての薄情さを感じるが、この欠損金の繰越控除の制度が利用できるのであれば、過去の失敗をカバーしながら経常的に利益を獲得することができるまで国が一緒になって応援してくれているという、社会が一体となって助け合うという税金の徴収制度の根本的な心を垣間見ることのできる特典であるともいえる。

次回は現行制度における欠損金の繰越控除の要件やグローバル化を目指す税制改正の意味と懸念について考えてみたい。

(了)

次回は12/11(木)に掲載されます。