メンタルヘルス不調と労災

【第1回】

「メンタルヘルス不調者の増加と企業の責任」

社会保険労務士 井下 英誉

はじめに

これから全5回にわたり、「メンタルヘルス不調と労災」というテーマで、昨今話題になっているメンタルヘルスについて、企業が知っておくべき現状や企業活動への影響を解説し、対策のヒントを紹介する。

1 精神障害による労災申請・認定が増加している!?

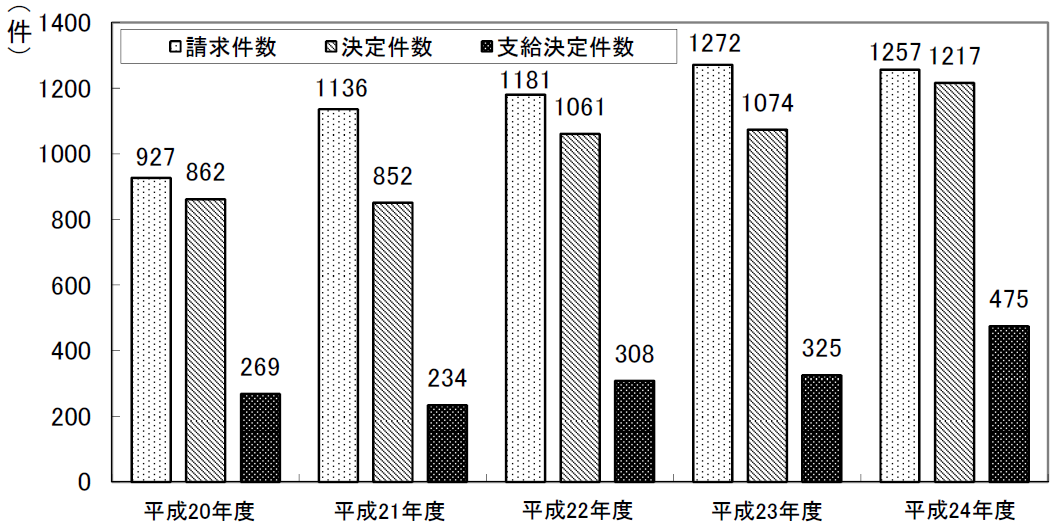

図表1は精神障害に係る労災請求・決定件数の年別推移であるが、多少の増減はあるものの、この5年間、請求件数、支給決定件数共に増加の傾向にある。

特に平成24年の支給決定件数は大幅に増加しているが、これは後で解説する「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が定められた影響が大きいと考えられる。

図表1 精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

(厚生労働省資料より)

2 なぜ、労災申請・認定は増加しているのか?

労災申請・認定の増加の原因を考えるうえで、まず注目しなければいけないのが、我が国の自殺者の問題である。

我が国は、平成10年から平成23年にかけて、14年連続で年間自殺者が3万人を超えていた。幸いにも平成24年にはその数が2.7万人に減少し、平成25年も微減となっているが、それでも世界的にみて、自殺者が多い国であることに変わりはない。

自殺の原因は様々であるが、1位は健康問題であり、その割合は原因全体の50%程度になる。そして、その多くがうつ病などの精神疾患によるものである。

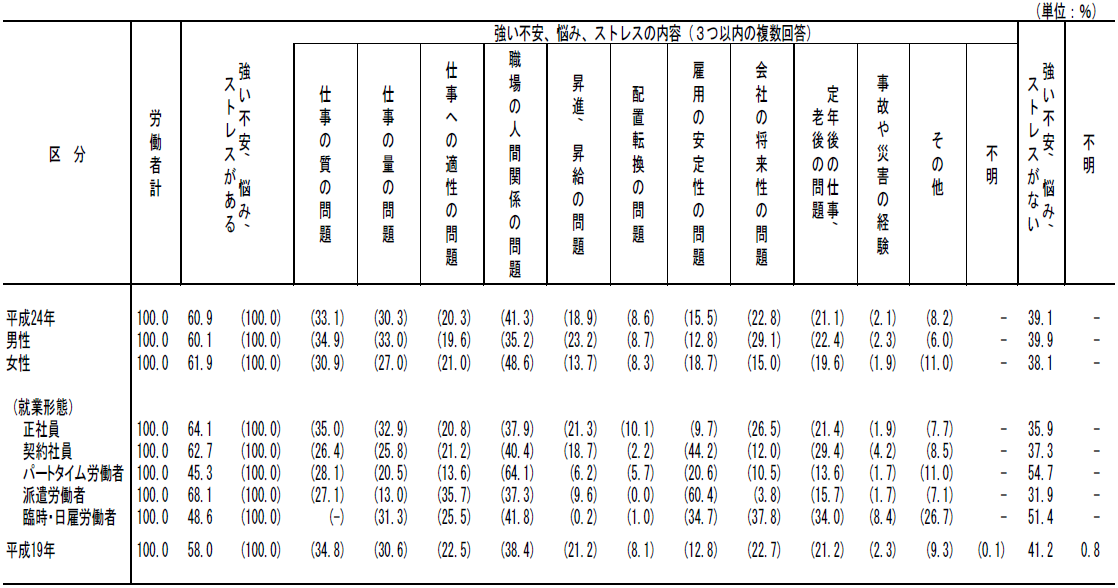

一方、企業活動に目を移すと労働者は図表2に示されるような問題に日々ストレスを感じながら働いている現状も浮かび上がる。

図表2 仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの有無及び内容別労働者割合

(厚生労働省資料より)

このような状況の中、国は平成23年12月26日に、仕事が原因でメンタルヘルス不調になった(精神疾患を発症した)者の労災認定が広く、そして迅速に認められるように基準を見直し、新たに「心理的負荷による精神障害者の労災認定基準」を定めた。

これは労災保険という補償の視点からすれば、前向きな労働者保護と認められるが、内容を見ると企業側のリスク増大(国からの警告)とも受け取れる。

また、司法の場では、メンタルヘルスをめぐる訴訟も増加しており、ハラスメント(いじめ、嫌がらせ)に対する措置やプライベートに起因するメンタルヘルス不調に対する配慮不足が原因で、企業側の過失責任を問われる判例も出てきている。

3 労災認定を受けた企業がどのようなリスクを被るか?

社員から“うつ病”等の精神疾患の診断書が提出された場合、社員から「これは労災では・・・?」の申し出がなければ、私傷病として一定期間の休職を命じ、その期間が満了しても復職できない場合は、退職(または解雇)手続を経て退職(解雇)扱いとしている企業は多いのではないだろうか。

しかしながら、もし、その精神疾患が業務に起因していたら、労働基準法第19条の解雇制限の適用を受け、一方的な退職は原則認められなくなる。つまり、企業は戦力にならない社員を抱え込むことになるのである。

これは、企業経営の観点からするとコスト増を意味する。

また、企業には安全配慮義務(労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」)が課されているため、仕事が原因で精神疾患になった場合、その社員(社員が自殺した場合はその遺族)から安全配慮義務違反に問われ、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もある。

賠償額は事件によって異なるが、業務が起因して精神疾患を患い、自殺した事件の場合は数千万から億単位になることもある。一方、業務が起因して精神疾患を患った場合でも数百万円に及ぶ。

さらに、今後改正が予定されている労働安全衛生法には、「企業単位で安全・健康に対する意識改革を促進する仕組み」の創設が盛り込まれている。

この仕組みの具体的内容は以下の2つであるが、重大な労働災害には精神障害(7級以上)も含まれるため、改正法が施行された場合は、メンタルヘルス対策を怠り、精神障害の労災認定を複数回受けた企業は企業名が公表されることになる。

その結果、国から問題企業として取り扱われるのはもちろんであるが、風評リスクにより、企業間取引や採用等、企業活動に大きな負の影響を及ぼす可能性があることも認識しておきたい。

「企業単位で安全・健康に対する意識改革を促進する仕組み」

① 法令に反し、一定期間に同様の重大な労働災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業に対し、改善計画の作成を指示できる。

② 企業再発防止に取り組まない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合は企業名を公表する。

4 メンタルヘルス対策に対する経営者の意識

上記のような現状やリスクを理解していても、企業のメンタルヘルス対策への意識は低く、取組みが行われていない企業も少なくない。

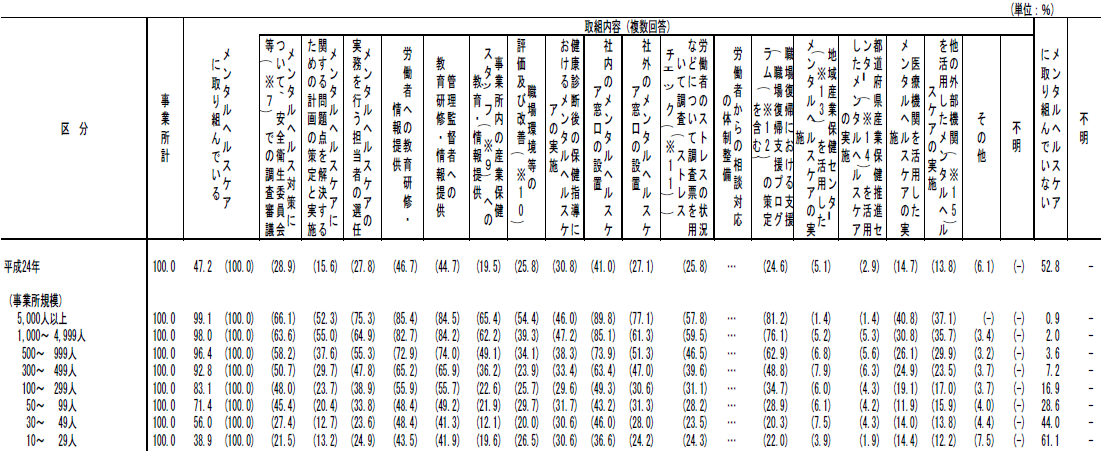

特に企業規模が小さいほどその傾向は強く、労働安全衛生法における衛生委員会の設置義務や産業医の選任義務がない50人未満の事業所では、「取り組んでいない」割合が非常に高い(図表3)。

図表3 メンタルヘルスケアの取組の有無及び取組内容別事業所割合

(厚生労働省資料より一部抜粋)

「取り組んでいない」中小・零細企業では、対策に要するコストやマンパワーの問題もあると思われるが、その根底にはもう一つ、大きな理由があると筆者は考えている。

それは、メンタルヘルス不調と仕事との因果関係が外傷性の労災(「機械に誤って指を挟んだらで、切断した」等)のように明確ではない(グレーゾーンが存在する)ため、企業の責任にされにくいという意識が働くからだと思われる。

つまり、メンタルヘルス対策に積極的に取り組まない企業は、ストレス耐性には個人差があるため、業務上の負荷よりも業務外のストレスや個体側の要因(性格傾向や既往歴等)が原因で精神障害になることのほうが多いという考えを持っている傾向が強いと言える。

(了)