改正労働契約法

──各企業への適用に当たっての注意点

【第1回】

「法改正のポイントと無期転換ルール」

特定社会保険労務士 奥田 エリカ

平成19年に公布された労働契約法が、昨年初めて改正された。

改正の主な目的は、簡単にいうと、不安定な有期雇用の労働者をより手厚く保護しよう、というものである。

いわゆる契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も、かなりの場合、有期労働契約を締結しているだろう。したがって、多くの企業にとって、今回の改正には十分な理解と対策が不可欠である。

そこで、本連載の第1回及び第2回では、もっとも注目される無期転換ルールの検証と対応を検討する。さらに第3回、第4回では、雇止め法理の法定化、有期労働契約の不合理な労働条件の禁止について、今後想定される問題点とその対応をまとめることとする。

改正労働契約法における3つのポイント

今回の改正点は次の3事項である。

改正労働契約法

(平成25年4月1日施行(雇止め法理の法定化については平成24年8月10日施行))

ポイント① 有期労働契約の無期労働契約への転換

ポイント② 「雇止め法理」の法定化

ポイント③ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

本連載では紙幅の関係上、改正法の詳細については省略し、上記3つの改正ポイントを各企業が適用する際の問題点や注意点を述べていく。

[改正ポイント①]

有期労働契約から期間の定めのない労働契約への転換

(改正労働契約法18条)

有期労働契約が5年を超えて反復更新されたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することができるルールである。

日本では、有期労働契約の期間について、原則として上限3年の制限があるものの、更新回数についての制限はない。

今回の改正により、「労働者からの申込みがあった場合」という前提付きながら、一定(5年)期間の経過後、有期労働契約をそのまま継続することはできないこととなる。

◆同一の使用者とは?

有期労働契約の通算にあたっては、「同一の使用者」との間で締結された二以上の有期労働契約が対象である。

一般に、契約社員は事業場単位で採用されることが多いが、「同一の使用者」とは事業所単位ではなく、法人単位、又は個人事業主単位である。

したがって、労働者の就業実態が同じであり、無期契約への転換を避ける目的で、派遣や請負契約に切り替えるような雇用管理は法の趣旨にそぐわず、通算契約期間の計算上は、「同一の使用者」との有期労働契約とみなされることになる。

◆転換申込権はいつ発生するのか?

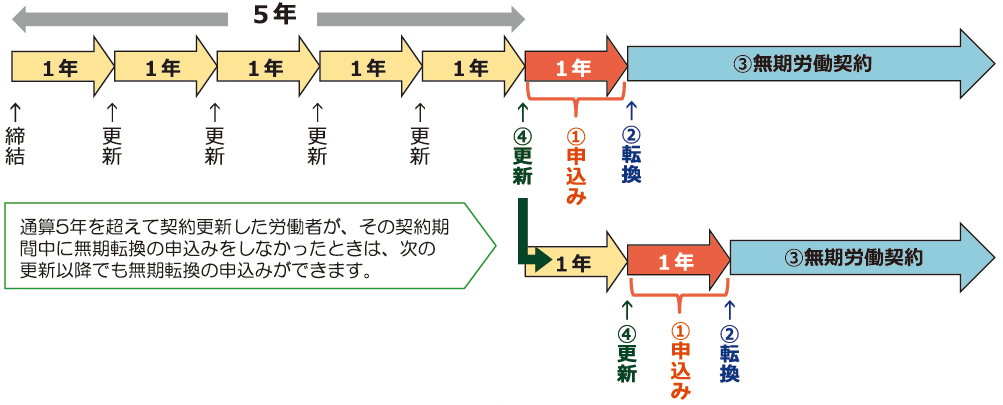

契約期間1年の有期労働契約を例にすると、労働者が無期労働契約への転換を申込みできるのは、下図の場合、①の期間中である。

なお、この期間中に労働者が申込みをしなかった場合には、次の更新以後でも申込みが可能である(※「通算5年」の起算日は平成25年4月1日以後であり、その前に締結した有期労働契約は通算契約期間には含めない)。

厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」P4より ※PDFファイル

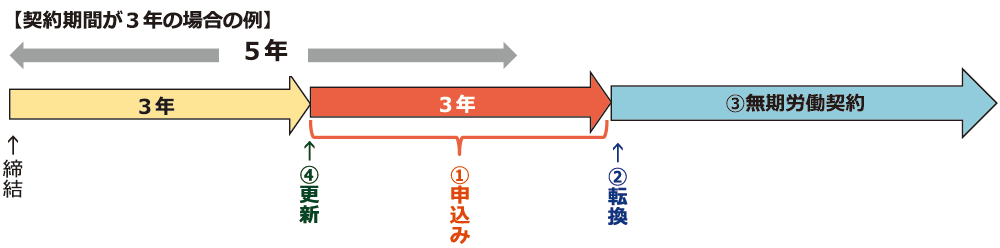

では、契約期間が複数年である場合はどうであろうか。

例えば契約期間が3年の場合は、更新後、契約期間が通算5年を超える契約期間内において、無期労働契約への転換申込権が発生する。

つまり、労働者は、下図の①で示された期間内であればいつでも無期労働契約への転換を申し込むことができる。

厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」P4より ※PDFファイル

「通算5年」の意味は、5年を超えたら無期労働契約への転換の申込みができる、ということではなく、1回以上更新が行われた有期労働契約の「期間を通算して5年」を超えるときに、転換の申込みができるということである。

上図のように、1回の更新だけで有期労働契約の年数が通算5年となる場合には、5年に至る前に無期労働契約への転換申込みが可能となるのである。

したがって、無期労働契約への転換を望まないとすれば、契約期間の終了時点が通算5年を超えないように設定する必要がある。

なお、通算5年の計算にあたっては、以下に述べる取扱いがある。

◆通算契約期間の計算について

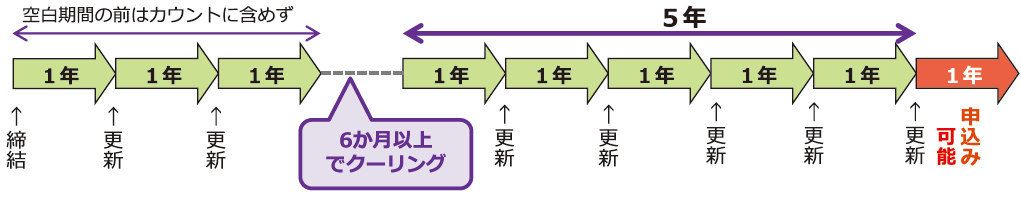

無期労働契約への転換ルールは、契約期間が通算5年となる場合に適用されるが、「クーリング」と呼ばれる期間により、過去の有期労働契約期間が、通算の対象外となる場合がある。

クーリング期間とは、同一の使用者との間で締結された一の有期労働契約の期間満了日と、同使用者と締結する新たな有期労働契約の契約初日の間に、原則として6ヶ月以上の空白期間、つまり、労働契約が存在しない期間をいう。クーリング期間がある場合には、空白期間より前に満了したすべての有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入されないこととなる。

厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」P6より ※PDFファイル

直前に満了した有期労働契約の契約期間の期間が1年未満である場合、クーリング期間は、同契約の期間に2分の1を乗じて得た期間となる。例えば、有期労働契約の期間が6ヶ月である場合には、クーリング期間は3ヶ月以上必要となる。

なお、契約期間の通算においては、1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げて計算されるため、直前に満了した有期労働契約が6ヶ月と15日であったような場合は、同契約期間は7ヶ月となる。7ヶ月に2分の1を乗じると3.5ヶ月であるが、端数切上げにより、クーリング期間は4ヶ月以上必要となる。

なお、期間の通算を避けるため意図的にクーリング期間を設けることは、労働者の雇用と生活の安定という面からも法の趣旨に反する行為とみなされる。

次回は、無期転換ルールの適用についてさらに検討を進めたい。

(了)