会計事務所の事業承継

~事務所を売るという選択肢~

【第1回】

「個人事務所の事業価値源泉」

公認会計士・税理士 岸田 康雄

1 はじめに

税理士の高齢化が急速に進み、会計事務所の事業承継問題がクローズアップされてきている。

従来は、子供(親族)に税理士資格を取らせて後継者とすることが事業承継の基本とされ、子供が税理士資格を取得できなかった場合には、実質的に廃業という選択肢が取られてきた。

本稿では、会計事務所の廃業を避けるため、事業承継の新たな選択肢として近年増えてきている「会計事務所のM&A」を取り上げる。

2 税理士の世代交代の時期の到来

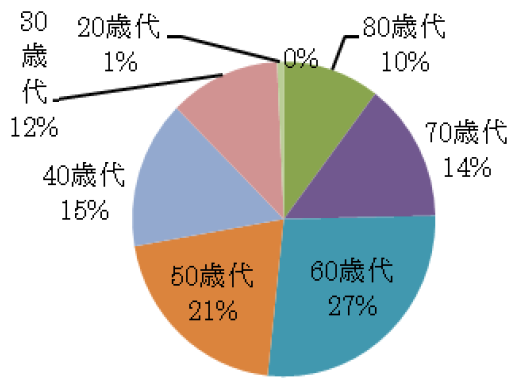

日本税理士連合会の税理士実態調査によれば、「60歳以上」の税理士の割合は5割を超え、高齢化がピークに達している。

つまり、税理士業界では、税理士の2人に1人が引退の時期に近づいた高齢者なのである。

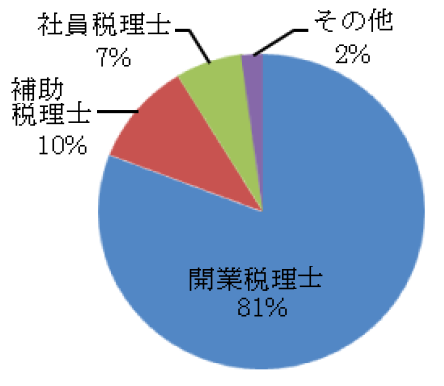

また、税理士業界では、開業税理士が全体の8割を占めているため、引退する税理士の増加に伴い、残された税理士業務をどのようにして次世代へ引き継ぐか、税理士の事業承継問題が深刻化してきているといえる。

図1 税理士の年齢層(2010年度)

出所:日本税理士会連合会「税理士実態調査・予備調査(平成22年9月15日実施)」

図2 税理士の登録区分(2010年度)

出所:日本税理士会連合会「税理士実態調査・予備調査(平成22年9月15日実施)」

3 表舞台に出てこなかった会計事務所のM&A

大手監査法人や大手税理士法人(ビッグ4)は、その業界再編に伴い、大胆なM&Aが進められてきたことは周知の通りである。しかし、これは会計事務所の規模拡大を目的とした戦略的なM&Aであり、事業承継問題に起因するM&Aではない。

これに対して、事業承継問題に起因する個人事務所のM&Aは、あまり一般には知られていない。これは、個人事務所のM&Aは、その取引事例が公表されず秘密裡に行われてきたからである。

しかし、表舞台には出てこなかったものの、個人事務所のM&Aの案件数は、ここ数年の間に急速に増えてきているのである。

4 これまでの会計事務所の親族外承継

これまで、会計事務所の事業承継は、子供(親族)に税理士資格を取得させて事業承継するケースがほとんどであり、親族内承継が事業承継の基本であった。

また、子供が後継者とならない場合は、所長の引退とともに廃業し、その業務(顧客関係)を無償で他の税理士へ引き継ぐこという親族外承継が業界慣行であった。

親族外承継を行う際、後継者として第一に考えられたのは、最も信頼できる所内の職員である。既存顧客のことを理解している職員に税理士資格を取得させ、税理士業務を引き継がせていたのである。

また、同じ税理士会支部に所属する他の税理士へ承継されることもあった。

これは、支部の会員同士でお互いに顧客を融通し合うことによって共存共栄を図るという文化がその背景にあると考えられる。

いずれにせよ、つまり、会計事務所の事業を“有償”で売却するという手段(M&A)が用いられるケースはほとんどなく、親族内承継に失敗した税理士は、長年の間に蓄積した貴重な業務(顧客関係)を無償で手放していたのである。

そうは言っても、ごく稀に有償で会計事務所が売却されるケースも存在していたが、事業会社のM&Aとは異なり、会計事務所の事業価値の相場が形成されていなかったため、取引価格をどのように評価してよいかわからないという問題があった。

しかし、現役時代を通じて十分に稼いできた税理士は、もはや引退した後にお金が欲しいという気持ちがあまりなく、買い手となる税理士の希望する比較的低い取引価格に応じるケースが多かったようである。

以上のように、これまでは会計事務所のM&Aが実施されるケースは少なく、親族外承継の有効な手法となることは一般に知られていなかったのである。

5 会計事務所の事業価値源泉は顧客関係

会計事務所の主たる収益源は、税務顧問(記帳代行、決算申告)である。顧問契約を締結すれば、毎期継続的に、極端に言えば半永久的に顧問料収入が入ってくる。それゆえ、この顧問契約を結んだ顧客関係こそが、会計事務所の事業価値源泉だといえる。

しかし、税務顧問という業務の価値は、以前と比べて小さくなってきているのである。会計システムの導入支援が大流行した昔とは異なり、現在ではどこの会計事務所が提供してもほとんど同じサービス内容となってしまった。

つまり、会計事務所のサービスが競合他社と同質化してしまい、差別化できなくなってしまい、その結果、顧問料収入の収益性が低下しているのが現状である。

この点、資産税や経営コンサルティング業務などの周辺業務で付加価値を出さない限り、税務顧問だけでは会計事務所の競争力を維持、向上させることは困難だという意見も多い。新しいサービスを開発しなければ、事業価値は向上しないという意見である。

しかし、このように同質化したサービスしか提供されていなくとも、会計事務所の顧客は、他の会計事務所に切り替える煩雑さが阻害要因になり、他の税理士に契約を切り替えようとはしない。

税理士を切り替えようとすれば、一から事業内容や経理方法を説明しなければならず、また、税理士との個人的な信頼関係の構築に時間と労力がかかり、煩雑だからである。

ただし、業績悪化に伴い、顧問料の引下げを実施するケースが著しく増えてきている。また、新たに契約する顧客の顧問料は、年々下がる一方である。

その一方で、会計事務所の立場においては、恵まれた状況がある。

例えば、多少の税制改正があっても、提供する業務や仕事内容が大幅に変わるようなことはない。会計事務所が業務の品質向上を図るために、自ら業務革新に取り組む必要もないし、安い給料で職員を雇うことができる雇用環境のもと、人件費などコスト削減に取り組む必要性にも乏しい。

以上のように、市場競争が厳しくなったきてはいるものの、一度、顧客との顧問契約が締結されてしまえば、会計事務所は、長期安定的に顧問料収入を生み出す事業である。もちろん、その事業価値は昔ほど大きいものではない。しかし、事業価値源泉(顧客関係)さえ毀損させなければ、税理士の事業として十分に成り立つものなのである。一般の事業会社が、デフレ経済、円高、国際競争という厳しい経営環境の中で戦っている状況とは雲泥の違いである。

そうは言っても、既存顧客に対して何もしないでよいというわけではない。

一般的に、新規顧客の獲得方法は、既存顧客や提携先からの紹介であるといわれる。顧客を増やすためには、所長税理士が幅広い人脈を作り、顧客の紹介を受ける機会を増やす営業活動によって行われることになる。

また、既存顧客との関係性維持のためには、所長税理士の人間性など属人的要素が重要になる。例えば、ゴルフや飲み会などによる交際関係が、長期的な関係性維持のための重要な手段となる。

このように、属人的な営業方法で顧客関係を維持できること、言い換えれば、業務の品質向上や価格競争で営業を行う必要がないことが、会計事務所が置かれた経営環境であるといえよう。

とすれば、顧客関係を維持するという重要な役割を果たす所長税理士が引退するということは、既存顧客を失い、会計事務所の事業価値を一気に毀損させる危機的状況を意味する。

このことから、会計事務所のM&Aを考える場合、売り手の所長税理士によって構築された既存の顧客関係をどのように買い手に承継するか、これが会計事務所の事業価値を承継するために、最も重要な課題となる。

この点について、次回以降で詳しく考察を加えたい。

(了)

「会計事務所の事業承継」は、毎月第3週に掲載します。