〈まずはこれだけおさえよう〉

民法(債権法)改正と

企業実務への影響

【第1回】

「総論」

堂島法律事務所

弁護士 奥津 周

司法書士法人F&Partners

司法書士 北詰 健太郎

1 民法が変わる

「民法」とは、我が国における私人間の権利義務や、相続関係などの家族関係を定める重要な法律である。私人間の法律関係は多種多様であり、私人間の権利義務等について定める法律(私法)は無数にあるが、その中で最も基本的な契約のルールや様々な私法上の権利(債権、物権、担保権等)の内容について定めるのが民法である。

現行民法のうち、債権関係に関する規定(以下、「債権法」という)が改正されるということは、大々的に報道されており、読者の方々も多くの方が認識されているかと思う。

ただし、「法定利率が変わる」、「消滅時効が変更される」など断片的な情報は入ってきているものの、全体を理解されている読者は、まだ少ないのではないだろうか。

本連載では、そうした債権法の改正について、重要な項目を選択し、できるだけ分かりやすく解説を行い、企業実務への影響を考察したい。

2 債権法改正の諮問

【諮問第88号】

民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

上記は、平成21年(2009年)10月28日の法制審議会第160回会議において、当時の千葉景子法務大臣から法制審議会になされた諮問である。

法制審議会とは、法務省に設置された審議会の1つであり、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること目的とする。

法制審議会は、本諮問を受けて、「民法(債権関係)部会」を設置し、審議を開始した。

「法制審議会 - 民法(債権関係)部会」

3 民法改正の理由

現行民法は、明治29年(1896年)に制定されてから、一部改正はなされたことはあるものの、大規模な見直しをされることはなかった。

それではなぜ今、大幅な改正がされることになったのか。

その理由は次のとおりである。

(1) 現代化の必要性

現行民法制定から100年以上を経過し、社会が複雑化する中で、制定時には想定できなかったような問題も発生し、現行民法では十分に対応しきれないことから、民法を現代に即した形に変える必要がある。

(2) グローバル化の要請

経済活動がグローバル化していくなかで、取引ルールを統一化したいという要請が働いている。そのなかで日本だけが独自のルールを設けていては、経済活動を阻害することから、国際的な取引ルールとの共通化を進める必要がある。

(3) 市民に分かりやすい法律にする

現行民法は、条文を読んだだけでは理解することができず、判例や学説までを知る必要があるといわれている。これでは法律の専門家ではない市民が、民法を活用することができないため、より市民が利用しやすい民法にするために改正するという理由があるとされる。

4 改正の範囲

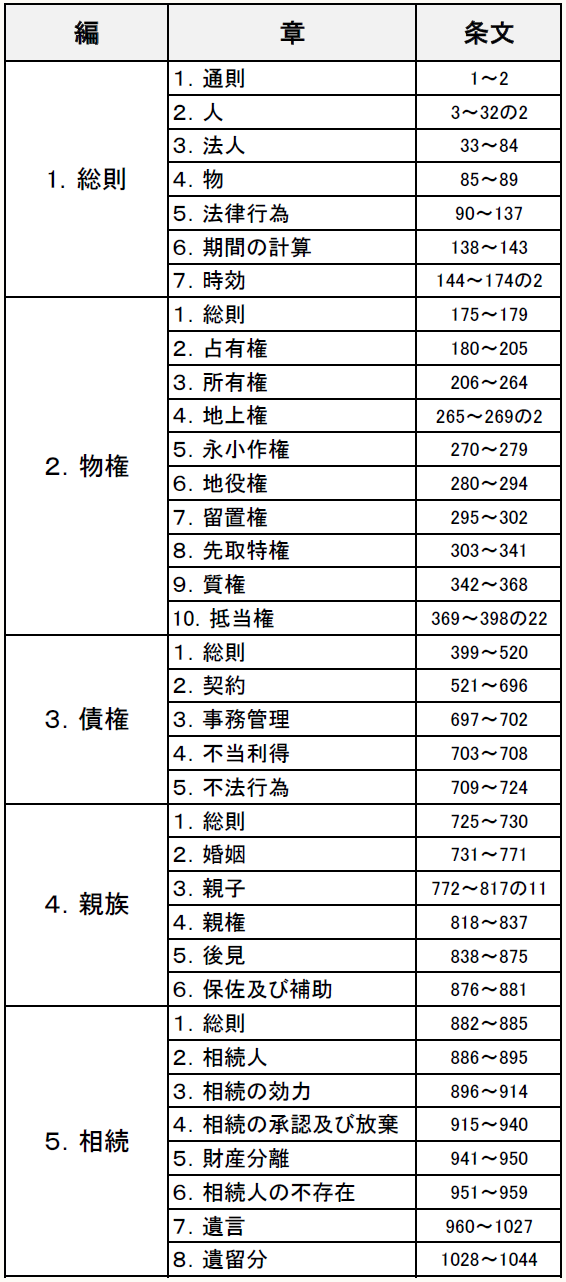

以下の表は、民法の条文構成である。

【図表:現行民法の条文構成】

※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。

(※) 章はさらに、「節」、「款」に細分化されることがあるが、本稿では省略している。

上表のとおり、民法は、「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」という5つの編から構成されている。

このうち、今回の改正の対象となっているのは、債権編の大部分と総則の一部である。

債権編のなかでも、交通事故など他人の違法な行為によって損害が生じた場合の損害賠償請求権について定めた「不法行為」や、法律上の原因がなく利得が生じた場合の返還義務等について定めた「不当利得」などは、今回の改正の対象とはなっていない。

5 今後の流れ

既に法制審議会第174回会議(平成27年2月24日開催)において、「民法(債権関係)部会」が取りまとめた「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」 が全会一致で採択され、「民法(債権関係)の改正に関する要綱」として、法務大臣に答申がなされた。

今後、この要綱を元に改正法案が作られ、現在開催中の通常国会に提出される予定である。

(了)

「〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響」は、隔週で掲載されます。