海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント”

【第1回】

「遠慮のない質問をする人は強い」

中小企業診断士 西田 純

● ○ ● はじめに ● ○ ●

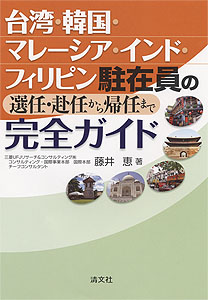

プラザ合意以降の円高から30年を経て、今や中小企業であっても、ごく普通に海外へと進出する時代になりました。

他方で、限られた経営資源しか持たない中小企業経営者・人事担当者にとっては「海外勤務者として誰を派遣すればよいか?」という、その人選が悩みのタネです。

なぜなら必ずしも「国内で仕事ができる人=海外で活躍できる人」とはいえず、文化やお作法など、ビジネス的な土壌の差が大きく影響するからです。

私はこれまで、中小企業向けの海外支援を通じて、現地で伸び伸び活躍する人や、逆に、思ったように活躍できず苦しんでいる人を見てきました。

この連載ではその経験を通じて、実際にどのような人材が海外勤務に適任といえるのか、ヒントとなるお話をさせていただきたいと思います。

1 尋ねたいことはそのまま尋ねよ

イスラム教徒は酒を飲まない、あるいは豚肉を食べないということは、日本でもすでによく知られたところだと思います。

とはいえ東南アジア諸国では、国や地方によって戒律の厳しさも違い、会食などでイスラム教徒と非イスラム教徒が同席する場合など、どのような饗応がふさわしいのか?という問題に直面することがよくあります。

間違いのない答えを得るには、当事者に聞いてみるのが最も確かです。

果たして酒は出して良いものか? 豚肉は食べられるのか?

このような場合の質問として、ちょっと考えればわかることですが、

という尋ね方の落とし穴については、理解しておく必要があります。

すなわち、イスラム教徒からすると豚肉は食べ物のうちに入っていないので、そう聞かれて「何でも食べますよ」と答える人が、実はけっこういるのです。

「あれ、不思議だなぁ」と思ったあなた、あなたはまだ日本人の目線でモノを考えている、ということですね。

この場合、決して失礼には当たらないので、豚肉についてなら「ポークは食べられますか?」と直接的に聞くべきなのです。同様に、「何か飲めないものはありますか?」ではなく、「アルコールは飲めますか?」と聞くのが正しいと言えます。

日本では表現をぼかして尋ねるほうが一般的なのかもしれませんが、宗教に関して食べられないものを聞くときの「婉曲な聞き方」は、誤解の元だと認識してください。

2 みておくべき点

① 譲りすぎるのはダメ

日本人同士でも、何らかの上下関係があると、下が上に気を使った会話しか成り立たない、というような場面に出くわすことがありますが、そのせいか「気を遣う人」は、生理的に直接的な質問ができないというような事例をしばしば目にします。

② 「ピンポイント」の重要性

一時期ビジネス社会でもてはやされた「ロジカル・シンキング」は、物事の見方が包括的・網羅的であることを評価する考え方でした。そこから導き出される質問は、常に漏れ・ダブりのない網掛け型の言い方になりがちです。

質問の場面が全体像を確かめる段階なら有効に働く考え方ですが、上の事例のように問題が特定されている段階に至ってもまだ同じような物言いをしてしまうと、今度は焦点がボケることにつながります。

問題が絞り込まれているならば、その段階で包括性・網羅性へのこだわりを捨て、ピンポイントで質問を絞り込むべきである、という判断が求められるのです。

③ 変化への耐性

宗教や文化の差は、時にこちら側の想像力をはるかに超えた変化を引き起こします。

21世紀の今でも、国によっては、王様や大統領の一声でいきなり翌日が祝日になったり、突然ある地域で携帯電話が全面的に規制され、連絡したくても電話がつながらなくなったり、さまざまな“ビックリ”が、仕事にも影響する形で現れることがあります。

うまく説明しづらいのですが、そういう場面で普通にしていられるほうが、トラブルに遭遇するリスクが小さいように思います。

環境変化によって喜怒哀楽を左右される要素が大きいと、質問する能力もまたそれに影響されるということではないかと思います。

3 人材育成上のポイント

「遠慮せず、ピンポイントで質問できる人材が優れていることは分かった。でも遠慮のない人材が社内にいない場合はどうすればよいか?」という疑問に対しては、「人材育成の努力を続けること」という答えしかありません。

ヒントを申し上げると、以下の2点です。

① 事例を使って「トラブルのタネ」がどこにあるか理解させる

上で触れた豚肉についての質問は、文化的な均質社会である日本ではまず経験できない事例だと思います。これら直接的な事例を素材として、海外勤務で発生しうるトラブルのタネがどこにあるのか、派遣候補者となる人材に理解させることが重要です。

今回を含め、この連載では「事例として使えるさまざまなエピソード」をお届けしますので、それらを社内の人材育成にそのままお使いいただければと思います。

② 判断は「ロジックとスピードの組み合わせ」であることを理解させる

自らが対応すべき環境の変化が起こったとき、それについて「環境が〇〇〇なので、自分は〇〇〇しよう」というふうに理由をつけて(ロジック化)自らの行動指針を決めることを「判断」といいます。

海外勤務先という現場で判断業務を任される人にとって、最大のポイントは、『正しい判断を適切なスピードで行えるか』ということです。

このプロセスを理解し実践できれば、結果として「遠慮のない質問」ができる人を育てることも可能となります。

* * *

限られた経営資源の中、なんとか海外進出に使える人材を確保することは、経営者・人事担当者にとって焦眉の急だと思います。

この連載から少しでもヒントをくみ取っていただければ幸いです。

(了)

「海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント”」は、毎月第3週に掲載されます。