電子書類の法律実務Q&A

【第1回】

「電子契約とは何か」

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

弁護士 池内 康裕

-はじめに-

以前より法整備が進んでいたほか、国からの働きかけもあり、書類・契約の電子化は少しずつ浸透してきていたが、新型コロナウイルスの流行により一層の後押しがされたと言える。

コロナ禍を要因として、テレワークの導入に踏み切ったという会社も多いだろう。また、これを機に業務効率化、コンプライアンス強化の観点から更なる電子化を進めている会社も数多くあると思われる。しかし、電子化を任された社内の担当者としては、電子化を進めるにあたって疑問点なども多く生じているのではないだろうか。

そこで本連載は、上記のような社内の実務担当者や顧問先の経営者から電子化について相談される税理士の方に向けて、電子書類の法律実務について基礎からわかりやすく解説することを目的としている。

【第1回】となる今回は、そもそも「電子契約」とはどういった契約なのかについてみていきたい。

〔Q〕

当社も電子契約の導入を検討しなければならないと考えていますが、そもそも「電子契約」とはどういった契約なのでしょうか。

〔A〕

電子契約とは、書面に代わり、「電磁的記録が作成される契約」のことを言います。

電子契約サービスを用いるものだけでなく、電子メールやLINEでの約束も電子契約に含まれます。

✔ keyword

「契約」、「電子契約」、「電子署名」

● ● ● ● 解 説 ● ● ● ●

1 「契約」の意味を確認

まず、契約の一種である「電子契約」を理解するために、そもそもの「契約」の意味について確認しておきたい。

「契約」とは、当事者間の約束(意思の合致)のことであり、約束どおりの法的効果を生じさせるものである。

ここでいう“当事者間の約束(意思の合致)”とは、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をすることである(民法522条1項)。

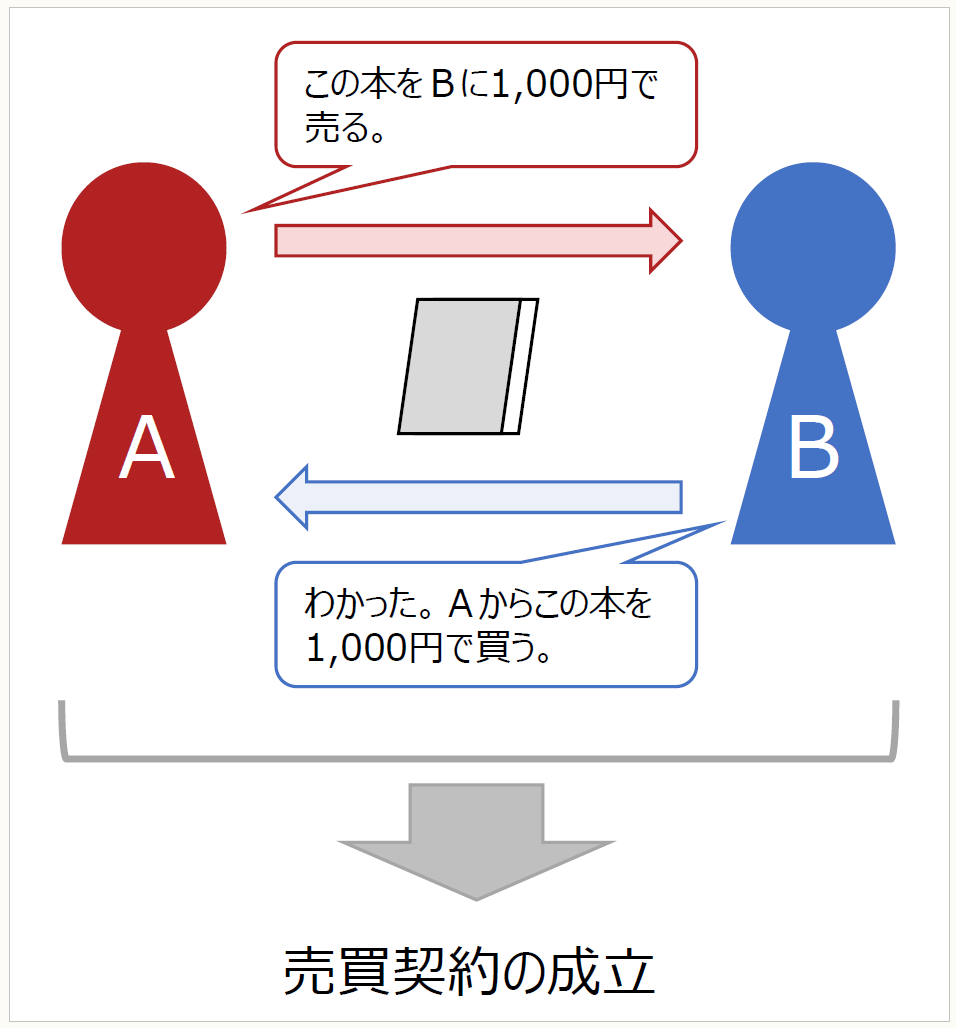

上記をわかりやすく例えると、Aが「この本を君に1,000円で売る」と言い、Bが「わかった。あなたからこの本を1,000円で買う」と言ったとする。これで、売買契約(民法555条)が成立する。

《契約成立のイメージ》

契約が成立した場合、契約の当事者は、契約で決めたことをお互い守らなければならない。つまり、上記の事例では、BはAに対して代金1,000円を支払わなければならないし、AはBに対して本を渡さなければならない。

2 契約書なしでも契約は成立する

上記1の事例ではAとBが口頭で契約を結んでいたが、契約を結ぶ方法は法律で決まっているのだろうか。

結論としては、契約締結の方法は原則として自由である。

民法522条2項では、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」とされている。

このように、契約を成立させるためには、原則として書面は必要ない。また、書面が必要ないので署名(サイン)や印鑑も不要である。つまり、口頭・電子メール・FAXなど、どの方法でも、お互いの意思が合致したら契約は成立することになる。

3 電子契約とは

2で上述したとおり契約締結の方法は原則として自由なので、契約締結にあたっては「電子契約」という方法も選択できる。基本契約は書面のままで、個別契約については電子契約とするなど、書面の契約と電子契約を組み合わせることも可能だ。

「電子契約」というとパソコンやスマートフォンを使った契約をイメージされる方が多いと思うが、そのイメージは概ね正しい。

電子契約一般について定義した法律はないが、電子契約とは、書面に代わり、「電磁的記録が作成される契約」と考えられている。

「電磁的記録」とは、パソコンやスマートフォン等に記録されるデータのことだ。

電子メールやLINEのやり取りについては、パソコンやスマートフォンにデータとして保存される。つまり、電子契約サービスを用いるものだけでなく、電子メールやLINEでの約束も電子契約に含まれるのだ。

4 電子署名付き電子契約とは

電子契約のことを調べると「電子署名」という言葉を見かけないだろうか。実はこの「電子署名」は、次のとおり法律で定義されており、電子契約には、「電子署名」が付されたものと付されていないものがある。

◆電子署名及び認証業務に関する法律2条1項

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

まず、誤解が生じやすいところだが、電子署名とは電子ファイルに氏名を表示させたものではない。例えば、PDFファイルに契約当事者の名前を表示させるのは、法的な意味での「電子署名」ではない。

「電子署名」とは、暗号技術を用いて、なりすましや契約内容の改ざんを防止する措置のことである。

もちろん、電子署名を付さない電子契約も契約として有効である。電子署名を付すメリットは、お互い安心して取引ができることだ。さらに裁判になったとき、電子署名が付された電子契約の方が裁判所で証拠として認められやすくなる(電子署名及び認証業務に関する法律3条)。

なお、上述した電子メールやLINEのやり取りについては、暗号技術を用いてなりすましや契約内容の改ざんを防止する措置がされていない。そのため、電子メールやLINEのやり取りは、電子署名が付された電子契約とはならない。

5 電子契約のメリット

電子契約のメリットについては、主に①契約プロセスの効率化、②印紙税のコスト削減、③出社不要になること、④コンプライアンス強化などがあげられている。ここでは、③の出社が不要となることで、テレワークでも契約手続が行える点について解説する。

テレワークというのは、事業所以外で仕事をすることである。新型コロナウイルスの流行により、自宅での勤務を認める会社が増えてきている。

自宅に会社の印鑑を持ち帰ることは、紛失のリスクがあるので通常認められない。そのため、紙の契約書の場合、ハンコを押すためだけに出社しなければならず、これは非効率的である。

一方、電子契約の場合、ハンコは不要なので、自宅で契約手続を進めることが可能になる。

とはいえ、慎重な判断が必要な場合や直接会って契約する場合、書面で契約した方が良い場合もある。電子契約を利用すべきかどうかは契約ごとに判断するしかない。

全てを電子化することは不可能だし、その必要性もない。紙による契約以外の選択肢として、電子契約が利用しやすくなったと考えればよいのである。

(了)

「電子書類の法律実務Q&A」は、毎月第1週に掲載されます。