改正会社法

―改正の重要ポイントと企業実務における留意点

【第1回】

「『インセンティブのねじれ』の解消」

西村あさひ法律事務所 パートナー

弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

1 改正会社法の主眼

本年6月27日、会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」という)が公布された。改正会社法の施行日は、公布日から1年6ヶ月以内で政令で定める日とされており(改正附則1条)、平成27年4月1日又は5月1日と見込まれている。

改正会社法は、「企業統治の強化」と「親子会社の規律」を主眼としたものであり、全面的な規制緩和が主眼であった平成17年商法改正による会社法制定とは大きく異なる。

具体的には、監査役制度の強化による企業統治強化が行き詰まる中、社外取締役選任の「準」義務化や監査・監督委員会設置会社制度の創設等、取締役会の監督機能強化による企業統治の充実が図られた。また、会計監査における「インセンティブのねじれ」の解消も一部盛り込まれた。さらに、親子会社のガバナンスに焦点が当たった初めての改正であり、多重代表訴訟制度の創設のほか、スクイーズ・アウトにより完全親子会社関係を作出するための新制度として株式売渡請求制度が創設された。

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第1回では、「企業統治の強化」のうち、法務・監査実務に関与する方々にとって特に関心が高いと思われる、「インセンティブのねじれ」の解消について解説する。

2 「インセンティブのねじれ」の一部解消

(1) 現行会社法下での「インセンティブのねじれ」

現行会社法においては、①会計監査人の選解任等に関する議案の決定権及び②会計監査人の報酬等の決定権は、共に、取締役(会)が有している(ただし、委員会設置会社においては、①は監査委員会が有する)(会社法344条、404条2項2号)。監査役(会)には(②につき、委員会設置会社においては監査委員会)、上記①及び②の決定に係る同意権が付与されているに留まる(会社法399条)。

このように、会計監査の対象となる取締役(会)が、会計監査人を選任し、その報酬を決定していることにより、会計監査人の独立性を害し、ひいては会計監査の実効性に疑いを抱かせる原因となっているとの指摘があった(インセンティブのねじれ)。

(2) 改正会社法での対応

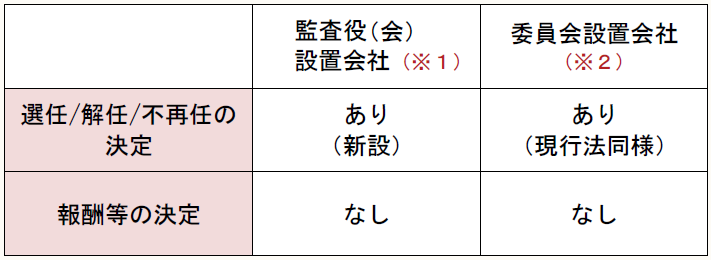

改正会社法においては、監査役(会)設置会社における会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権は、監査役(会)が有することとなった(改正会社法344条)。

一方、会計監査人の報酬等の決定権限は、引き続き取締役(会)が有することとなった(委員会等設置会社においても変更なし)。これは、報酬等の決定は、重要な職務執行に該当するため、監査役(会)に付与することは適切ではないこと、また、監査役(会)や監査委員会が、会計監査人の報酬等に対する同意権等を通じて、会計監査人の独立性を確保することが期待できること等を理由とする。

もっとも、会計監査の独立性維持の観点から、報酬決定の透明性確保が重要であることについては、同意権付与とは異なる形で配慮されている。

具体的には、法務省令の改正により、事業報告や監査報告において、監査役(会)(委員会設置会社においては監査委員会)による、会計監査人の選解任等の議案の決定や報酬への同意の「理由等の開示」を義務づけることが予定されている。開示事項としては、「監査役(会)が当該候補者を会計監査人に選任すべきものとした理由」、「当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等を定めることについて監査役(会)が同意をした理由」等が対象となるのではないかと見込まれる。

〈改正会社法下での監査役(会)及び監査委員会の会計監査人に関する権限〉

(※1) 改正会社法において新設される監査等委員会設置会社の監査等委員会も同様。

(※2) 委員会設置会社は、改正会社法においては、「指名委員会等設置会社」に名称変更される。

(3) 実務に与える影響

監査役(会)に会計監査人の選解任等に関する決定権限が付与されることに伴い、会計監査人の選解任等に関する監査役の負担・責任が重くなる可能性はある。もっとも、会計監査人は、通常、当然再任されることから、上記決定権が行使される場面は、実務上は限られる。

なお、会計監査人の選解任等に関する改正の適用時期については、改正会社法施行前に、選解任等に関する議案が上程される「株主総会の招集手続」が開始された場合には、なお従前の例によると規定されているため(改正附則15条)、改正会社法施行後に、該当する株主総会招集手続が開始される場合には、改正会社法に従うこととなる。

したがって、平成27年4月1日又は5月1日が改正会社法の施行日となった場合、3月決算の会社を例とすると、同年6月開催の定時株主総会において当該議案を上程するに際しては、改正会社法に従い、監査役(会)が会計監査人の選解任等について決定すべきことになろう。

また、監査役(会)による会計監査人の選解任等の議案の決定や報酬への同意の理由等の開示に関しては、仮に、改正法務省令の適用時期が、改正会社法の施行日と同日施行かつ適用とされた場合、3月決算の会社を例とすると、平成27年6月開催の定時株主総会に際して提供する事業報告及び監査報告において、これらの開示が求められることとなる。

したがって、関連する法務省令の改正及び適用時期については引き続き注視する必要がある。

(了)