外国人労働者に関する

労務管理の疑問点

【第1回】

「外国人留学生をアルバイトで雇用するときは?」

社会保険労務士・行政書士 永井 弘行

-連載開始に当たって-

このところコンビニや飲食店で、外国人留学生のアルバイトスタッフに出会う機会が多くなった、と感じる方は少なくないと思います。また企業の規模を問わず、外国人を社員として雇用するところが増えています。

これまで外国人を採用したことのない企業の人事担当者にとって、外国人を雇用する際にはどのようなことに注意しなければならないのか、日本人の採用と何が違うのか、などの疑問があると思います。

この連載では、「外国人雇用の経験がない、または少ない会社の人事担当者の疑問を解消する」ことを目的に、企業が採用時にどんなことを理解し、手続きしなければならないか、という視点で書いていきたいと思います。

はじめに

コンビニエンスストアやスーパーマーケット、弁当などの総菜工場、物流センターなどで外国人留学生をパート・アルバイトで雇用する機会が増えています。日本人の雇用と異なり、外国人留学生をアルバイトで雇用するときは、いくつか注意点があります。

ポイントは、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていること、勤務できる時間は週28時間までという上限があること、風俗営業等の業種ではパート・アルバイトとして雇用できないこと、などです。

では、経営者や人事責任者が具体的にどのようなことに注意しなければならないか、見ていきましょう。

1 「資格外活動の許可」を得ていなければ、アルバイトできません

日本の大学、専門学校、日本語学校に在籍する外国人留学生は、「留学ビザ」を得て、日本に滞在しています。「留学ビザ」というのは通称で、正確には法務省入国管理局が許可した「留学」の在留資格を得て、日本で生活しています。

在留資格は、行政機関(役所)である入国管理局が与える「許可」の一種であり、「日本で適法に滞在できる法的な資格」と言えます。日本での活動に応じた「許可」を得た外国人だけが、在留資格を得て、日本に長期間、滞在することができます。

「留学」の在留資格は、日本で学ぶためのもので、「就労不可」です。つまり、フルタイムで仕事に就くことはできません。

例えば、留学生が大学を卒業した後に、国内の貿易会社で社員として通訳・翻訳の仕事に就くためには、会社で勤務する前に、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)に変更することが必要です。

留学生が在学中に、日本での生活費をまかなうためにアルバイトをするときは、あらかじめ法務省入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていることが必要です。この資格外活動の許可を得ていなければ、アルバイトに就くことはできません。

もしアルバイトをすると、「不法就労」として、留学生本人だけでなく、事業主も罰せられることがあります。

2 「資格外活動の許可」を得ているかどうかは、どうやって確認するか

留学生をはじめ、日本で中長期間在留する外国人は、「在留カード」というカードを持っています。この在留カードは「常時携帯すること」が義務付けられています。

在留カードは運転免許証と同じ大きさで、顔写真、氏名、在留資格、在留期限などが記されていますが、その裏面に「資格外活動許可欄」があります。そこに「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、入国管理局から資格外活動の許可を得ています。

もし、この「資格外活動許可欄」に何も書かれていなければ、まだ入国管理局の許可を得ていない状態です。この状態でアルバイトに就くと、不法就労になります。この場合、アルバイトを始める前に、留学生が入国管理局に出向いて「資格外活動の許可」を得ることが必要です。

また、カードの表面の一番下に「このカードは20XX年X月X日まで有効です」と書かれています。もしこの期限を過ぎていれば、有効期限を過ぎた運転免許証が無効(車を運転できない)なのと同じように、留学の在留資格そのものが無効になっています。つまり、日本に適法に滞在できない状態です。当然、アルバイトをすることはできません。

人事担当者の立場では、留学生のアルバイト雇用を始める前に、まずはその留学生に在留カードを提示してもらい、その表面を見て、「留学」の在留期間の有効期限内であることを確認してください。次に裏面を見て、「資格外活動許可欄」に「許可」と書かれていることを確認してください。

〔在留カードのサンプル〕

(※) 入国管理局ホームページ「入国管理局パンフレット(出入国管理のしおり)(2016年版)」10ページより

3 勤務可能な時間は週28時間が上限です

現在、留学生が資格外活動の許可を得てアルバイトできる時間は、週28時間が上限となっています。例えば1日6時間で週4日=週24時間などのアルバイト勤務が可能です。

この週28時間以内の取扱いは、入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)第19条で定められています。

- 週28時間は残業時間を含んだ時間です。

- 留学生が2社以上で掛け持ちバイトをする場合でも、2社(以上)の合計で28時間以内です。1社当たりの上限が週28時間以内ではありません。

4 日本人スタッフと同じ勤務シフトに入れない場合があります

例えば、パート・アルバイト従業員が1日6時間で週5日勤務するケースでは、1週間の所定労働時間が30時間になります。日本人でしたら(学生・一般を問わず)、この週30時間勤務のシフトに入り、アルバイトをすることに問題はありません(労働・社会保険等が適切に適用されていることが前提です)。

一方、外国人留学生は上記の通り、週28時間を超えてアルバイト勤務を行うことはできません。この時間を超えて勤務すると、不法就労になります。このため、外国人留学生は週28時間以内になるよう、シフトの時間を短縮するなどの対応が必要です。

5 夏休みなど長期休業期間に限り、1日8時間までアルバイト可能です

この「週28時間以内」という制限は、学校の授業がある期間の取扱いです。夏休みなど学則で定められた長期休業期間に限って、1日8時間までアルバイトが可能です。

一般の日本人と同様に労働基準法などの労働関係法令が適用されますので、原則週40時間まで勤務することが可能です。

この「1日8時間以内」が可能なのは、「学則で定められた長期休業期間」だけです。たまたま授業の休講が多くても、学校の授業が行われている時期は、対象外です。

このため、1日8時間以内の勤務を行うときは、「学校が長期休業期間になっているか」を確認してください。

6 風俗営業等に従事することはできません

この風俗営業等とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条で「風俗営業」として定められたもので、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食店、ナイトクラブ、照度10ルクス以下のバー・喫茶店、まあじゃん店、パチンコ店、性風俗関連特殊営業などが該当します。

留学生はこうした風俗営業等に従事することが禁止されています。もし留学生が風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、留学生を雇用する事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります(入管法第73条の2第1項)。

このように風俗営業等の事業所では、留学生をアルバイト雇用することができません。

逆に言えば、「風俗営業等」以外の分野、業種でしたら、留学生は原則、どんな職場でもアルバイトに就くことができます。

なお、どの分野、業種でアルバイトをしても、日本人と同様に労働基準法、最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。当然、労災保険も対象になります。

7 ハローワークへの届出が必要です

〔追記:2017/12/7〕

下記の下線部分について、本稿公開時は「通知書」となっていましたが、正しくは下記のとおり「届出書」の誤りです。お詫びの上、訂正させていただきます。

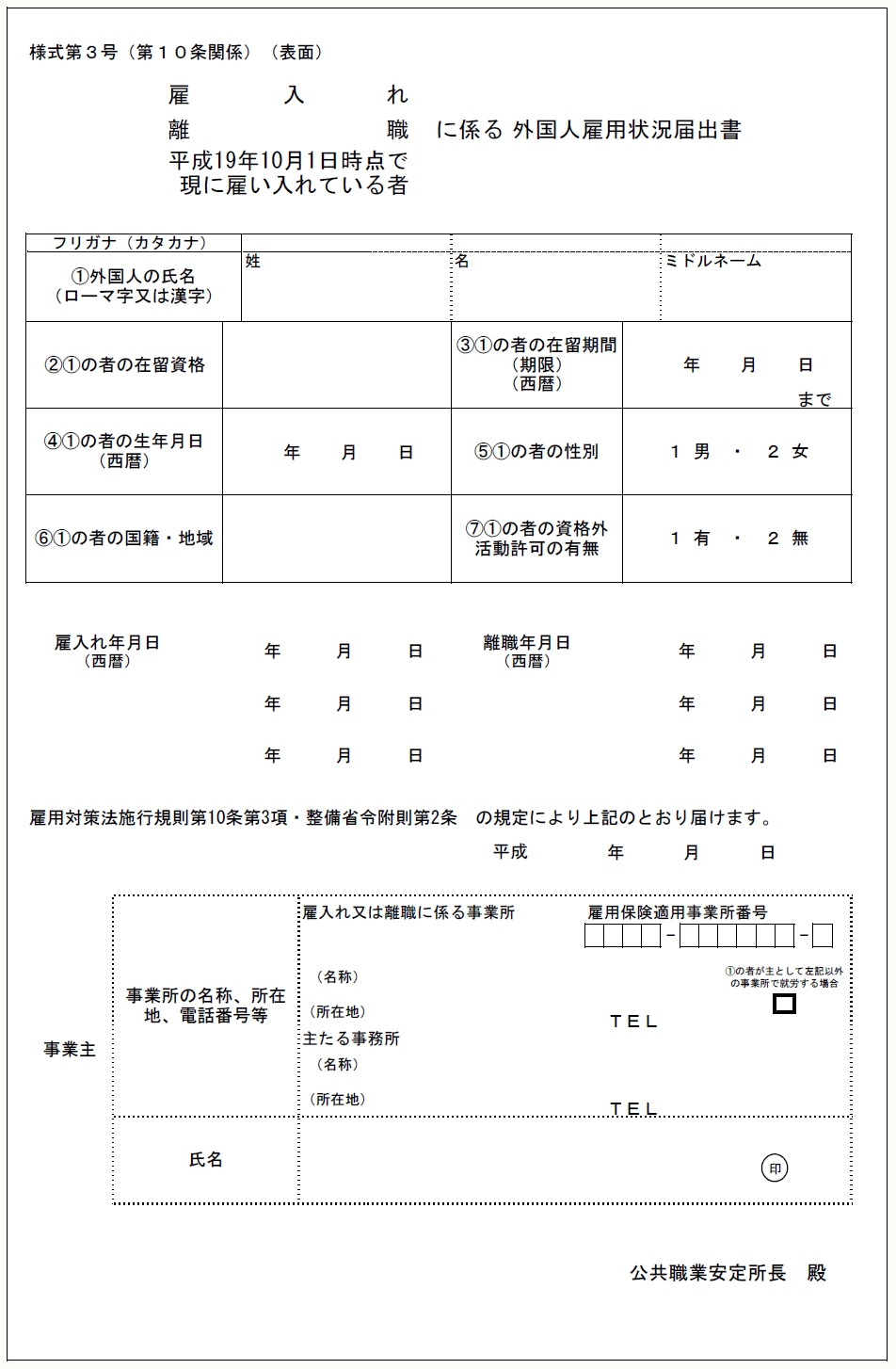

留学生は昼間学生ですので、雇用保険には加入しません。しかし、アルバイトを雇用したとき、その会社はハローワークに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」の届出が必要です。外国人の在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動の許可の有無、雇入れ年月日などを記して届出します。

また、アルバイト雇用が終わったときも「離職に係る外国人雇用状況届出書」を届出します。

ハローワークに届出を行えば、入国管理局への届出(「中長期在留者の受け入れに関する届出」)は原則、不要です。留学生のアルバイト雇用の開始時・終了時には、それぞれハローワークで「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」、「離職に係る外国人雇用状況届出書」の届出を行ってください。

なお、「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」、「離職に係る外国人雇用状況届出書」の書式は、[こちらの厚生労働省ホームページ]から入手可能です。

(※) 厚生労働省ホームページより

(了)

次回は5/11の公開予定です。