今から学ぶ

[改正民法(債権法)]Q&A

【第1回】

「消滅時効(その1)」

堂島法律事務所

弁護士 奥津 周

司法書士法人F&Partners

司法書士 北詰 健太郎

-はじめに-

2017年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立した。民法のうち、債権関係に関する規定(契約等)について約120年ぶりに大幅な改正を行うものであり、2020年4月1日から一部の規定を除き施行される。

今回の改正は、企業取引や市民生活に大きな影響を与えるものであり、本Web情報誌の中心的読者である、公認会計士、税理士、企業の実務担当者にとっても改正法の知識を習得することは不可欠といえる。

本連載では、主要な改正項目について、できるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説する。【第1回】は消滅時効についてである。

【Q】

消滅時効とはなんですか?【A】

債権者が権利を行使しないまま一定期間を経過した場合、その権利を消滅させる制度である。例えば、企業間で商品の売買を行って、売主側が代金の請求をしないまま一定期間が経過すると、当事者が消滅時効について知っていたかどうかに関わらず、その売買代金債権は消滅時効にかかり、請求できなくなることがある。

【Q】

どのような点が改正になるのでしょうか。【A】

消滅時効に関する主な改正点は次の点である。

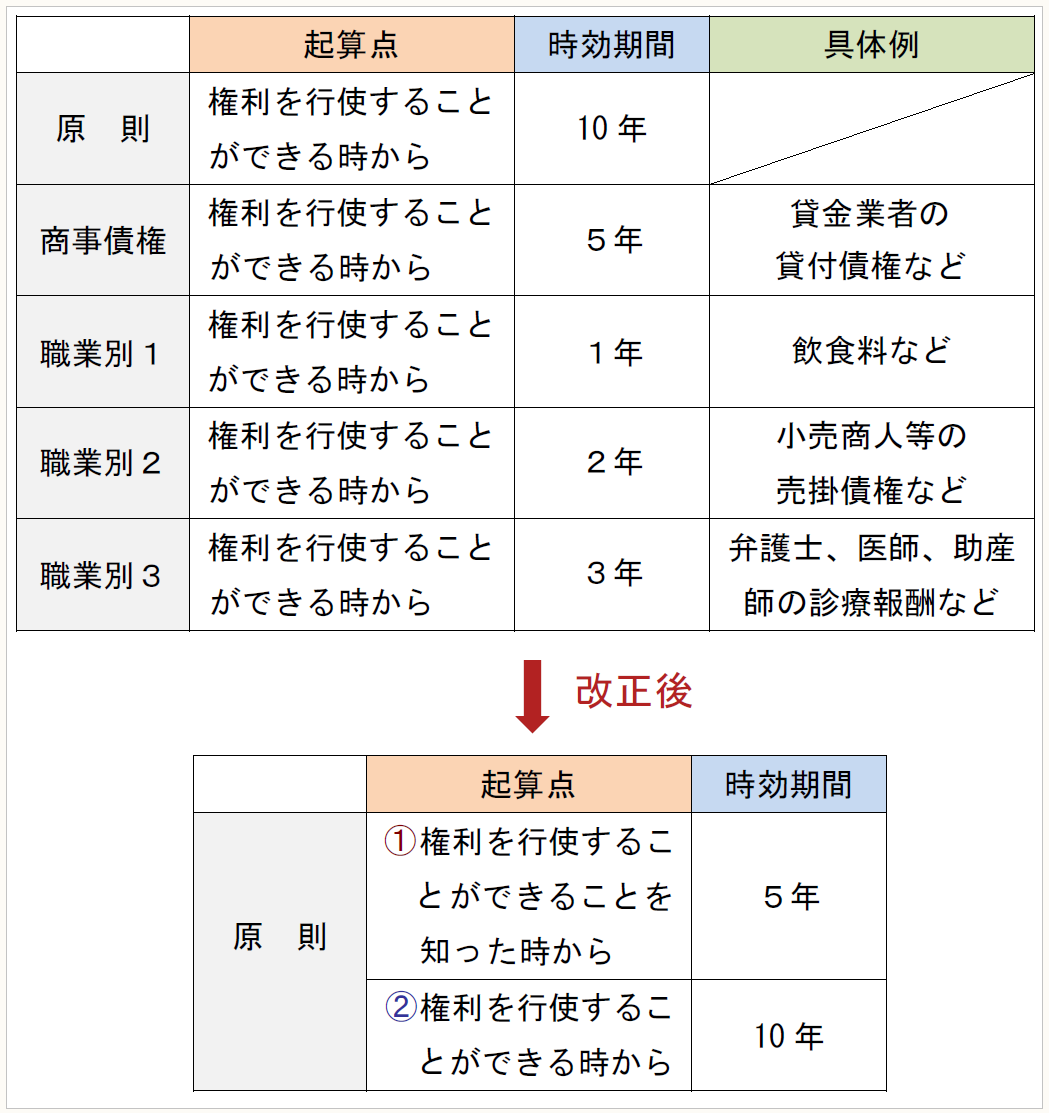

1 消滅時効の起算点と時効期間の見直し

現行法では、消滅時効の原則的な起算点及び時効期間は、「権利を行使することができる時から」(客観的起算点)、「10年」とされている。また、時効期間については、企業間取引のように商行為による債権については5年、その他職業別短期消滅時効として、職業別に1年から3年といった期間がそれぞれ定められている。

現行法の規律については、複雑で分かりにくいとか、職業別に短期の時効期間が定められていることには合理性がないなどの意見があったことから、できるだけ統一化ないし単純化することが求められていた。

そこで改正法では、消滅時効の起算点と時効期間を改正し、①「債権者が権利を行使することができることを知った時から」(主観的起算点)、「5年」、または②「権利を行使することができる時から」(客観的起算点)、「10年」とされた。

①「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、

債権者が債権の発生原因や債務者が誰であるか、支払期日等を認識し、いつでも権利を行使することができることを債権者が知った時

一般的な取引債権の場合は、通常債権者は、発生原因、債務者、支払期日等を認識していることから、支払期日から時効期間が起算される。

また、②「権利を行使することができる時」とは、

債権者が権利を行使することが可能な状態であるかどうかを知っていたかどうかに関わらず、客観的に債権を行使するために法的な障害がなく、権利行使可能な状態となった時

「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年を経過していなくても、「権利を行使することができる時」から10年を経過すれば、消滅時効にかかることとなる。

【現状の時効期間と改正後の時効期間】

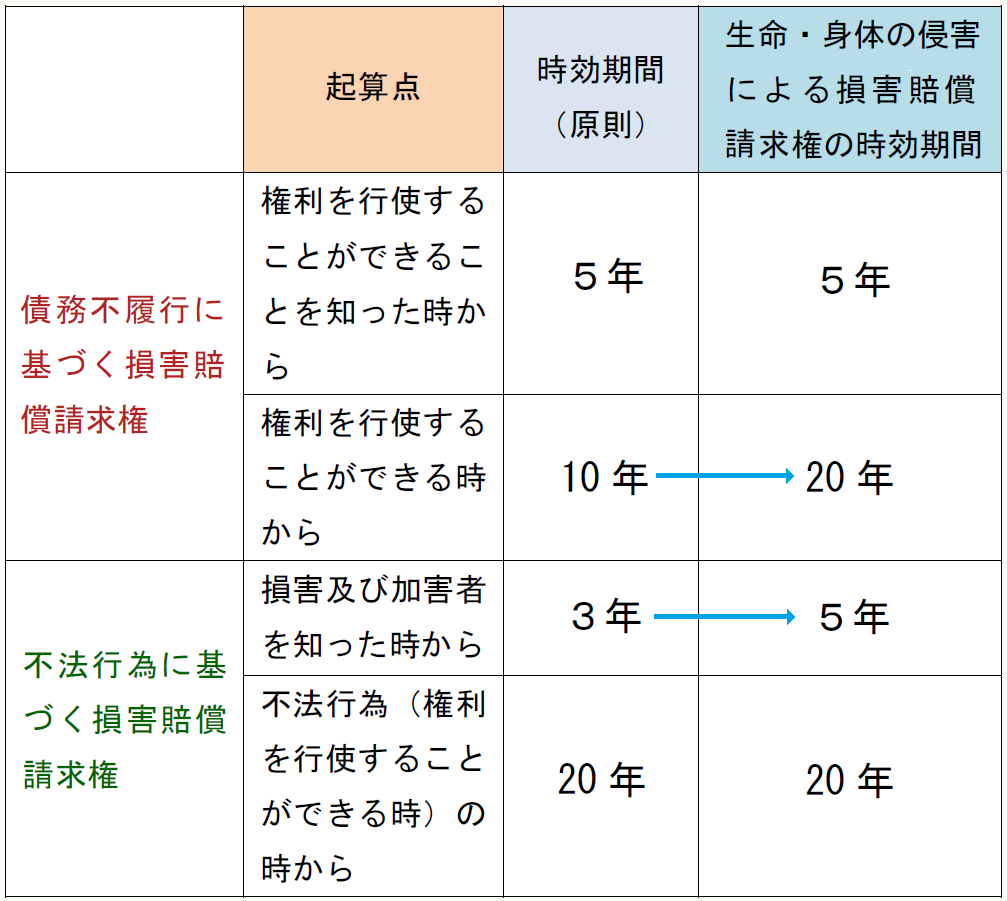

2 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則等

他人の行為によって損害が生じた場合、損害が生じた者(被害者)は、損害を与えた者(加害者)に対して、「債務不履行」(契約違反の場合など)又は「不法行為」(交通事故の場合など)を根拠として、損害賠償請求をすることができる。

このうち、債務不履行を根拠とする場合は、消滅時効の期間は「権利を行使することができる時から10年」とされ、不法行為を根拠とする場合は、「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年(除斥期間(※))」とされていた。

(※) 除斥期間とは、権利の存続期間であり、期間の経過により当然に権利が消滅するものである。消滅時効のように、時効の中断や停止という制度がなく、当事者の援用も不要とされている。「不法行為の時から20年」という期間については、判例上除斥期間であるとされてきた(最判平成元年12月21日民集12号2209頁)。法律関係をすみやかに確定させることを趣旨とするが、当事者の権利行使が制限されていることから批判も多いものであった。

現行法では、損害の内容で特に時効期間に差はない。この点に関して、生命や身体の利益の方が財産的な利益等他の利益に比べて保護すべき度合いが高いことや、生命や身体について深刻な被害が生じたときには、時効の完成を阻止するための措置をとることが困難な場合もあることから、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の期間について、見直しが行われることとなった。

【生命・身体に関する損害賠償請求権の時効期間の特則】

上記の図表のとおり、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、時効の期間を延ばすことで、その保護を強化している。また、不法行為に関する20年という長期の権利消滅期間を、除斥期間ではなく消滅時効期間であることが明文化された。

(了)

次回は7月の掲載となります。