税理士が知っておきたい

[認知症]と相続問題

【第1回】

「序論」

-“認知症”がもたらす諸問題の急増-

クレド法律事務所

駒澤大学法科大学院非常勤講師

弁護士 栗田 祐太郎

1 “認知症”問題の急増

人間の生活は、科学技術の進歩により大きな影響を受ける。

最近のニュースを見ていても、遺伝子解析の発展と治療への応用、人工知能(AI)やビッグデータの活用等といった最先端技術が、我々の社会生活に続々と取り入れられ始めている。また、その恩恵により、我が国は男女ともに年々平均寿命を伸ばし続けている。

一方で、個々人の多様なライフスタイルや働き方を反映し、晩婚化・少子化が進んでいる。

これらが複雑に絡み合い、現在、全体の人口数と比較して高齢者人数が高い割合を占める“超高齢社会”と言われる社会が、史上初めて出現するに至っている。我が国は、その最前線にある。

長寿化が進み、高齢者の人口が年を追うごとに増加していくとなれば、心身に何らかの病気を抱える者が増えることも、また必定である。年を取る毎に認知症を発症するケースも当然増加する。

このことは、以下のような厚労省の推計を見ても一目瞭然であり、これを「認知症社会の到来」と評価する向きもある。

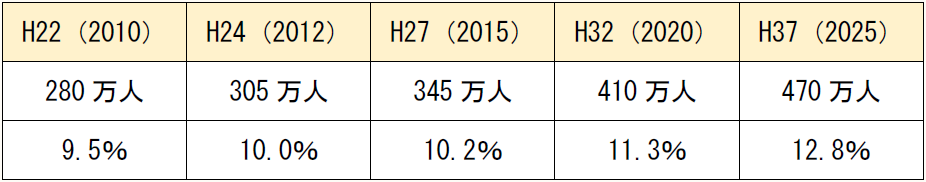

【高齢者に占める認知症患者数の予測】

(※) 中段:認知症となる高齢者の予測数を示す。

下段:65歳以上の人口に占める認知症高齢者の割合を示す。

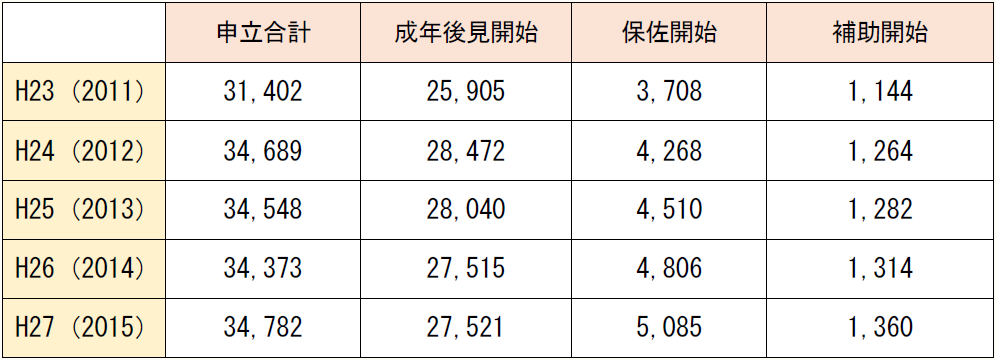

同様の趣旨から、参考までに、後見制度の利用件数(申立て件数)を年次的に整理してみると、次のとおりである。

(※) 最高裁判所は、上記のように各種統計資料を公表しており、後見制度については広報用のポータルサイトを公開している。

- 「後見ポータルサイト」(裁判所ホームページ)

- 「成年後見関係事件の概況」(裁判所ホームページ)

裁判所が取り扱う裁判のうち、民事訴訟の申立て件数を見ると、いわゆる過払金ブームの終焉化等の影響もあり、年々次第に減少している傾向にある。

反対に、家庭裁判所が取り扱う後見関係事件や家事調停等といった案件は、年々増加傾向にある。裁判所も、冒頭で述べた超高齢社会の余波を正面から受けているのである。

2 税理士は、いま、何を押さえておくべきか

以上のような潮流は、税理士業務と密接に関連する。

たとえば、税理士に対して普段寄せられる相談を見ても、高齢者に万一のことがあった場合に備えた相続税のシミュレーションや節税対策、そして遺言書作成等の相談のほか、自らに認知症の自覚症状がある、または既に親族に認知症となっている者からの相談も増加する傾向にある。

士業と呼ばれる職業は、新しい制度の把握や度重なる法律改正、関係諸機関の動向等について絶えざるフォローアップが要求される。その作業だけでも相当なエネルギーを必要とし、カバーすべき範囲は膨大である。

そうした中で、特に動きの激しい分野については、目の前の案件の処理・解決だけを目指した付け焼刃的な対応で手一杯となることも多い。

前述のように超高齢化社会における認知症の問題は、今後爆発的に増加していくことは明らかであろう。そのときに備える意味でも、今のタイミングで、認知症に関する最低限の実務知識を一度体系的に整理しておくことは重要である。

このことは、税理士に対する懲戒申立てが増加している中で、税理士自身の身を守るというリスク回避の観点からも有用である。

本連載は、このために必要と思われる最低限押さえておくべき知識をわかりやすく説明し、読者の皆さんにとって有益となる連載としたい。

3 今後の連載の予定

以上に述べた目的を実現できるよう、本連載では次のような項目を説明していく予定である。

【連載前半 〔解説編〕】

◯ “認知症”とは何であるか? -押さえておきたい最低限の基礎知識

◯ 「認知症により判断能力を欠いている」ということの具体的意味・基準

◯ 「判断能力」を欠いた契約の効力はどうなるか

◯ 「判断能力・意思能力」の判定方法 -長谷川式スケール等の紹介

◯ 「判断能力」が争われる場合の証拠書類 -どのようなものが証拠となるか

◯ 「判断能力」に問題あるとき/ありそうなときの具体的な対応方法

◯ 士業が成年後見人に就任する場合にどのような点に注意したら良いか

【連載後半 〔Q&A〕】

◯ 認知症が影響する様々な法律問題を、設問形式で解説する

認知症がもたらす諸問題を整理し概観してみると、それが影響する範囲の広さに驚くはずである。

たとえば、認知症の高齢者が悪徳業者に騙されて不動産を安価で売却してしまった場合、これを知った家族としては緊急的な権利保全措置としてどのような手段が取れるか。

また、遺言書が作成されているにもかかわらず、後日これが無効だとして一部相続人から争われる場合に、どのような訴訟内容となり、またお互いにどのような証拠を収集しなければならないのであろうか。

そして、高齢者が亡くなった後、預貯金を管理していた家族による私的な使い込みが疑われる場合に、他の家族としてはどのように調査し、責任追及していけばよいのであろうか。

他方で、誰かの遺産を相続する側の人間が認知症であった場合、果たして遺産分割協議をどのように行えばよいのであろうか。

さらには、財産管理をめぐる最近の潮流、たとえば、任意後見契約や民事信託制度といったものの概要はどのようなものであろうか。

こういった、実務上、税理士がいつ直面してもおかしくないような数多くの問題については、連載後半に事例形式で一つ一つ具体的な解説を加えていきたい。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。