林總の

管理会計[超]入門講座

【第17回】

「発生源まで遡る原価管理」

公認会計士 林 總

製品原価の「元の状態」とは何か

林 今回はちょっと高度な話をしよう。

Q 私に分かりますか・・・

林 「難しい理論を理解するぞ」と構えるのではなく、常識を働かせて考えることが大切だね。

Q じゃあリラックスして。

林 まずは前回の復習だ。

伝統的原価計算における製品別計算は、原価管理に役立たない。より端的に言えば、原価を管理するようには設計されていない、ということだったね。

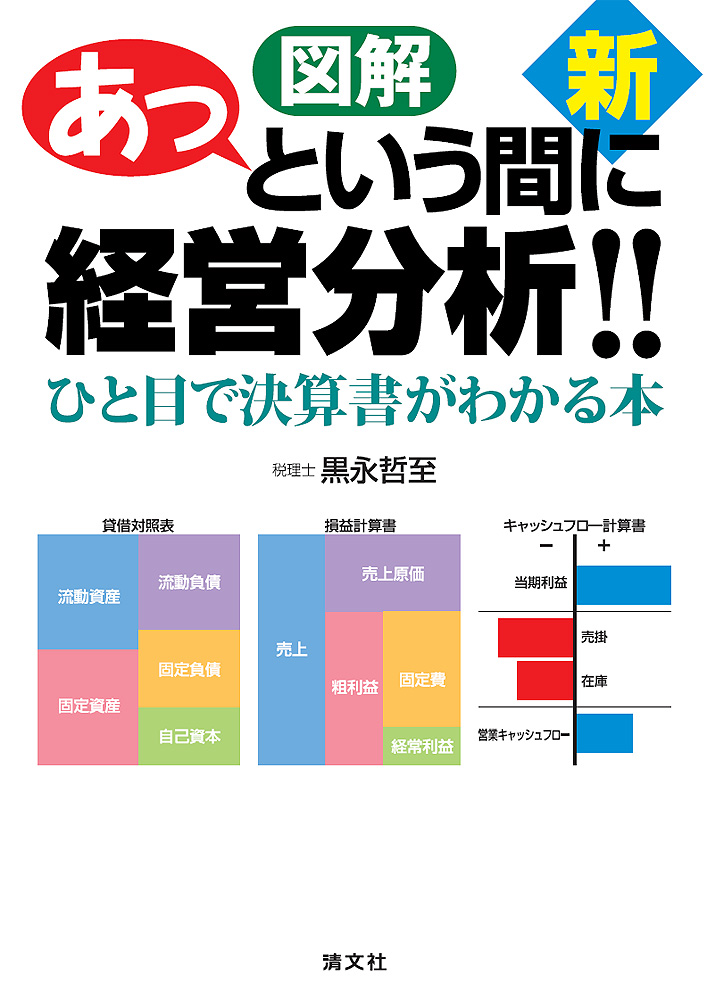

なぜなら、伝統的原価計算システムが提供する原価情報は、貨幣価値で表された要約データであり、製品原価を元の状態に戻すことはできないからだ。ちょうど「水」をその構成要素である「水素」と「酸素」に容易に分解できないようにね。

そこで、製品原価の「元の状態」とは何かというと、物量レベルでの経済価値の消費とその単価に分解した状態のことだ。

例えば、材料費ならば部品種類別の消費数量とその単価まで分解した状態、そしてビジネスプロセスにおける業務活動量と単価に分解した状態。

原価の発生源まで遡れなくては、原価を管理できるはずもない。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。

なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。

※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。