中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第1回】

「公的年金制度の概要と加入資格」

特定社会保険労務士 佐竹 康男

-連載開始に当たって-

本連載では、顧問先の中小企業経営者の方が、引退後も安心して暮らせるためのライフプランを立てるときに欠かせない年金制度の基本的な仕組み、手続について解説します。

特に、年金制度において一般的に誤解の多い事柄や複雑な仕組み等を、具体的な事例やQ&Aを入れて理解を深めていただけるようにしました。また、ワンポイントアドバイスのコーナーでは、もう一歩進んで留意点や考慮が必要な事柄について説明しています。内容については、老齢の年金及び万が一の場合の遺族年金についても取り上げていきます。

本連載が、経営者の方のライフプランへの適切なアドバイスを行うための一助となれば幸いです。

1 公的年金制度

日本国内に住所を有する人は、一定の年齢に達すれば公的年金に加入しなければならない。企業経営者の方も例外ではなく、法人・個人を問わず、加入が義務付けられる。

現在、公的年金には、下記のとおり、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類あるが、平成27年10月から被用者年金の一元化により、共済年金の加入者もすべて厚生年金保険制度に加入することになる。

[国民年金]

厚生年金保険と共済年金に加入している人(第2号被保険者(下記2参照))及び日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人

[厚生年金]

厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する人

[共済年金]

公務員・私立学校教職員

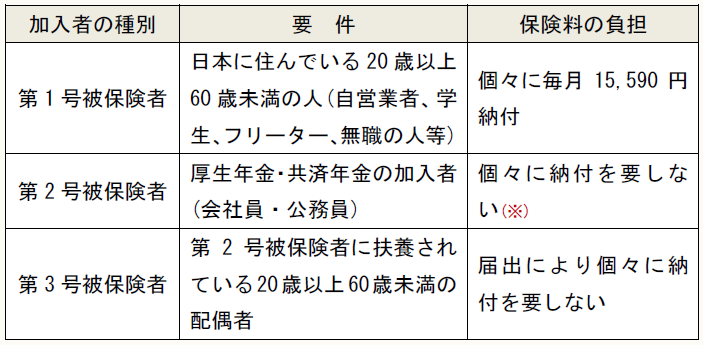

2 国民年金の加入者

国民年金には、保険料の負担の仕方により、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類の種別がある。

厚生年金保険に加入している人は、国民年金の第2号被保険者になるため、厚生年金保険と国民年金に二重に加入していることになる。ただし、国民年金の保険料は個々に納付することを要しない。

(※) 厚生年金保険等の保険料の一部が国民年金にまわっている(基礎年金拠出金という)。

3 厚生年金保険の加入者

適用事業所(下記参照)に使用される70歳未満の人が、加入者(被保険者という)となる。

従業員のみならず、法人の代表者、取締役であっても、その法人から報酬を得ているのであれば被保険者になる。

個人の事業所でも一定の要件を満たすことができれば適用事業所になるが、従業員は被保険者になっても、個人事業主は被保険者になることができない。

(※) 国又は地方公共団体を含む。

「適用事業所」について

法律により当然加入しなければならない事業所を「強制適用事業所」といい、適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けたときは、「任意適用事業所」となる。

厚生年金保険への加入や手続、保険料の納付等は、事業所単位で事業主が行う。

〈強制適用事業所〉

① 常時従業員を使用している法人の事業所

⇒事業の種類に関係なく、すべての法人で常時使用されている従業員が1人でもいれば適用事業所となる。

② 常時5人以上の従業員を使用する一定の個人の事業所(適用業種(※)に限る)

(※) ほとんど業種が適用業種になるが、適用にならない業種(非適用業種)は以下の通り。

〈非適用業種(主なもの)〉

① 農林水産業

② ホテル、旅館、飲食店、理・美容業、クリ-ニング業などのサ-ビス業

③ 弁護士、公認会計士、社労士等の法務関係、教会等の宗教関係

〈任意適用事業所〉

強制適用事業所以外の事業所は、事業主が被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請して認可を受けることにより適用事業所となる。

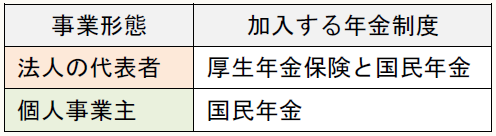

4 事業主が加入する年金制度

上記をまとめると、法人・個人の経営者が加入する年金制度は以下のようになる。

《おさらいQ&A》

Q

個人事業の事業主です。法人を設立して会社の代表者になった場合は、厚生年金保険に加入することになるのですか。

A

法人組織になれば、厚生年金保険の適用事業所になる。法人の代表者は、その法人から報酬を得ているのであれば、厚生年金保険の被保険者になる。

個人事業主が法人になった場合、適用事業所になるための事務手続としては、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「被保険者資格取得届」、扶養家族を有する場合には「健康保険被扶養者(異動)届」等に法人登記簿謄本等必要書類を添えて、5日以内に事業所を管轄する年金事務所に提出する。

〈ワンポイントアドバイス〉

『法人組織にした場合のメリット』

法人になれば、代表者は厚生年金保険に加入することにより、同時に国民年金にも加入することになるため、将来老齢の年金の支給開始年齢に達したときは、両方の年金制度から老齢の年金が支給される。

また、代表者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、その配偶者は第3号被保険者になり、国民年金の保険料の負担が生じない。

個人事業主の場合は、適用事業所になっても、厚生年金保険に加入ができないので、国民年金のみ加入することになる。また、配偶者も第1号被保険者として国民年金の保険料(平成27年度は15,590円)を負担しなければならない。

したがって、厚生年金保険の保険料負担の問題もあるが、年金制度だけを考えた場合は、法人にした方が得策といえる。

(了)

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」は、隔週で掲載されます。