マスクと管理会計

~コロナ長期化で常識は変わるか?~

【第4回】

「在庫の管理、このままでいい?」

公認会計士 石王丸 香菜子

〔登場人物〕

PNザッカ社は、キッチン雑貨や生活雑貨の製造・販売を手がける会社です。経理部のサキちゃんが時差出勤で遅めに出社しました。

〈サキちゃん〉

〈サキちゃん〉

朝活であんパンを作ったの。後でおやつにどうぞ!

〈アライくん〉

〈アライくん〉

おいしそう!

〈サキちゃん〉

〈サキちゃん〉

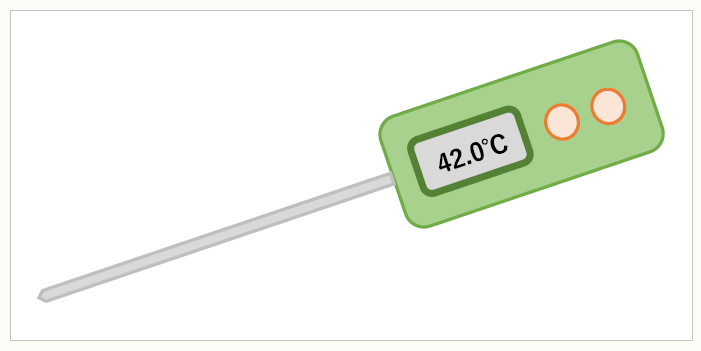

アライくん、うちの会社では食品用温度計も扱っているよね?

パン作りのために購入したいんだけど。

〈アライくん〉

〈アライくん〉

温度を測って料理するとは几帳面だね!

〈サキちゃん〉

〈サキちゃん〉

パン生地を発酵させる時だけ温度を知りたいの。普段の料理は見た目で判断よ。

〈アライくん〉

〈アライくん〉

なるほど。料理はメリハリも大事ってことか!

食品用温度計はいろんなタイプを扱っているんだ。カタログがここにあるよ。

〈サキちゃん〉

〈サキちゃん〉

・・・こんなにいろんなアイテムがあるとは知らなかったわ!

● ● ●

「消費者ニーズの多様化」というキーワードを頻繁に見聞きしますが、新型コロナウイルス感染症の流行はこの流れを加速させたようです。

ライフスタイルや行動、意識などが大きく変化した人もいれば、従前と大きな変化のない人もいます。また、デジタル化やオンライン化が進展する一方で、リアルな体験や直接のコミュニケーションの重要性が再認識されるような場面もあります。

消費者のニーズは、こうした様々な違いを反映して一層多様化しています。消費者ニーズの多様化に合わせ、企業の扱う商品のアイテム数も増加する傾向があります。

● ● ●

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。

なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。

※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。