計算書類作成に関する

“うっかりミス”の事例と防止策

【第1回】

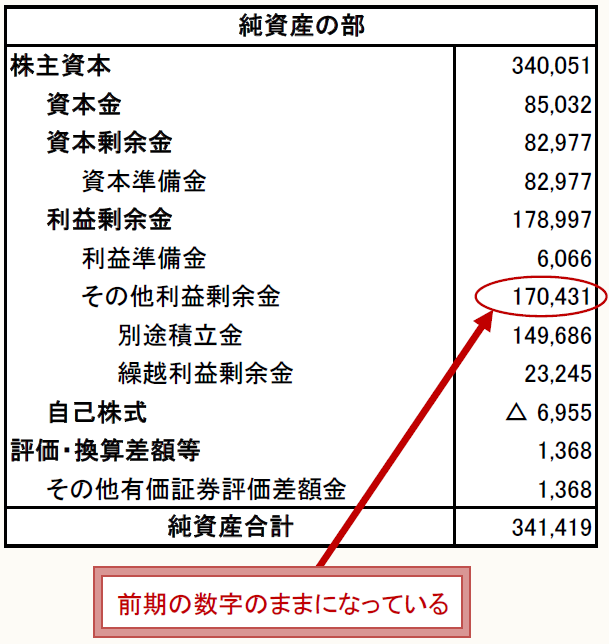

「当期のB/Sに前期の数字が載っているミス」

公認会計士 石王丸 周夫

-この連載の目的-

計算書類作成作業で起きるミスは、ほとんどが「うっかりミス」です。

しかも、同じミスが毎年繰り返し起きています。

このうっかりミスを防止・発見するには、うっかりミスの事例と原因をあらかじめ知っておくことが役に立ちます。

この連載では、計算書類作成時に実際に起きたうっかりミスの事例を紹介しながら、計算書類のどこで、どのようなミスが起きるのかを解説していきます。

計算書類作成担当者の皆さんには、本連載で指摘するポイントをしっかり頭に入れて、期末決算に臨んでください。

1 今回の事例

計算書類のドラフトには、うっかりミスがつきものです。

たとえば、こんなミスをよく見かけます。

【事例1-1】

当期の貸借対照表(個別)の「その他利益剰余金」の欄に前期の数字が記載されている。

【事例1-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」の数字が間違っているという事例です。

「その他利益剰余金」がどのように間違っているかというと、どういうわけか前期の数字が記載されているというのです。

計算チェックをやってみると、「その他利益剰余金」の額がおかしいことはすぐにわかります。

実はこのミス、起こるべくして起こったものです。

貸借対照表(個別)の純資産の部は、うっかりミスがよく起こる場所なのです。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。

なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。

※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。