※この記事は会員以外の方もご覧いただけます。

空き家をめぐる法律問題

【事例57】

「避難のため自宅を空き家にする場合の法的問題」

弁護士 羽柴 研吾

- 事 例 -

最大震度7の地震が発生し、自宅の瓦やブロック塀に被害が出ています。また、建物も傾いて倒壊の危険性があります。避難生活のため、自宅を空き家にすることになりますが、この場合にどのような問題がありますか。

また、隣人も避難しているようですが、隣家の瓦やブロック塀が自宅に向かって倒れてくる可能性があります。隣人に対して、どのような請求ができるでしょうか。

1 はじめに

大規模な地震等の災害によって自宅が損壊し、避難生活を余儀なくされる場合、自宅を空き家にせざるをえなくなる。余震が継続しているような場合では、修繕を行えないままに避難生活が長期化することもある。適切な処理が行われないままの空き家が増加すると、二次被害を発生させることもある。

そこで、地震によって自宅が損傷し、空き家とする場合を念頭に、その法的問題について検討することにしたい。

2 相隣関係において生じうる法的責任

(1) 隣家の所有権を侵害した場合

隣家の敷地に瓦やブロック塀が流入した場合、隣家の所有権を侵害することになるため、隣家の所有者から所有権に基づいて妨害排除請求や妨害予防請求を受ける可能性がある。請求を受けた場合、自ら費用を負担して撤去や予防措置を講じる必要が生じることになる。

流入物の撤去や建物やブロック塀の修繕を行うために、隣地を利用する必要がある場合、隣地を使用することができる(民法第209条第1項)。隣地を使用する際は、隣地の所有者と使用者に事前に通知する必要があるが、隣人が避難等をしており、事前通知が困難である場合には、事後的に遅滞なく通知することで足りる(同条第3項)。

(2) 隣家に損害を与えた場合

地震によって建物が崩れたり、瓦やブロック塀が損傷するなどして隣家に被害を与えた場合、土地工作物責任(民法第717条)の有無が問題となりうる。土地工作物責任が認められるためには、土地工作物の設置や保存に瑕疵のあることが要件となる。

ここでいう「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることを意味するところ、瑕疵の有無は、建物やブロック塀等の土地工作物が、当時発生が予想された地震に耐えられる安全性を有していたかどうかを、諸般の事情を踏まえて総合的に判断することになる。

なお、不可抗力の場合に免責される余地もあるが、損害賠償義務があることを前提に、不可抗力の程度に応じて損害額を減額することで調整されることもある。

国土交通省によれば、住宅の耐震化率は全国的には約87%(平成30年時点)まで進んでいる(※)とのことであるが、異なる見方をすれば、現在でも耐震工事が進んでいない建物が少なからず存在することを意味する。

(※) 国土交通省「住宅・建築物の耐震化の現状と目標」

現在の基準に適合していない建物の瑕疵の有無は、そのことのみで判断するのではなく、法令上の改修義務の有無や、特別の事情(改修することが一般的に行われている等)の有無も考慮して判断することになるものと考えられる(仙台地判昭和56年5月8日判時1007号30頁参照)。

また、地震の発生時点で建物やブロック塀に、設置や保存の瑕疵がないと認められる場合でも、地震の発生後に損傷した建物やブロック塀の管理を放置し、隣人に新たな被害を発生させたような場合には、そのことを理由に建物やブロック塀の保存に瑕疵が認められることもあるので留意が必要である。

3 修繕・解体と行政上の支援

(1) 行政上の経済的支援

建物の所有者には上記2のような法的責任が生じうるため、避難生活のために自宅を離れる場合には、建物の状況に応じた修繕・解体等の措置を講じておくことが重要である。

また、被災後は生活再建のための資金も必要であることから、どのように修繕・解体費用を確保するかも重要な問題となる。この点に関して、次のものを含む行政上の支援が用意されていることから、個々の状況に応じて積極的に活用したいところである(内閣府「防災情報のページ」等)。

① 災害救助法に基づく応急修理

災害救助法が適用される場合、地震によって、自宅の屋根、外壁、建具(窓・玄関)等に損傷が生じ、雨が降れば浸水を免れず、地方公共団体から準半壊以上と判断された世帯は、災害発生日から10日以内の期間に、1世帯5万円以内の範囲で、①ブルーシート、ロープ、土嚢等の資材の現物給付や、②修理業者によるブルーシート展張等の修理の提供を受けることができる。被災者は、申請時に、応急修理を受ける必要があることを明らかにできるように、発災直後の写真をスマートフォン等で撮影しておくことが重要である。

また、①住家が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力がない世帯や、②大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯は、災害発生日から3ヶ月以内の期間(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6ヶ月以内)に、被災した住宅の居室、台所、トイレ等の日常生活に必要な最小限度の部分について、修理限度額の範囲内(半壊以上の場合:706,000円以内、準半壊の場合:343,000円以内)で、応急的な修理を受けることができる。全壊の場合は、修理することで居住することが可能となる場合には修理の対象になるものとされている。なお、スマートフォン等による発災直後の写真撮影の必要性は上記と同様である。

② 被災者生活再建支援金の活用

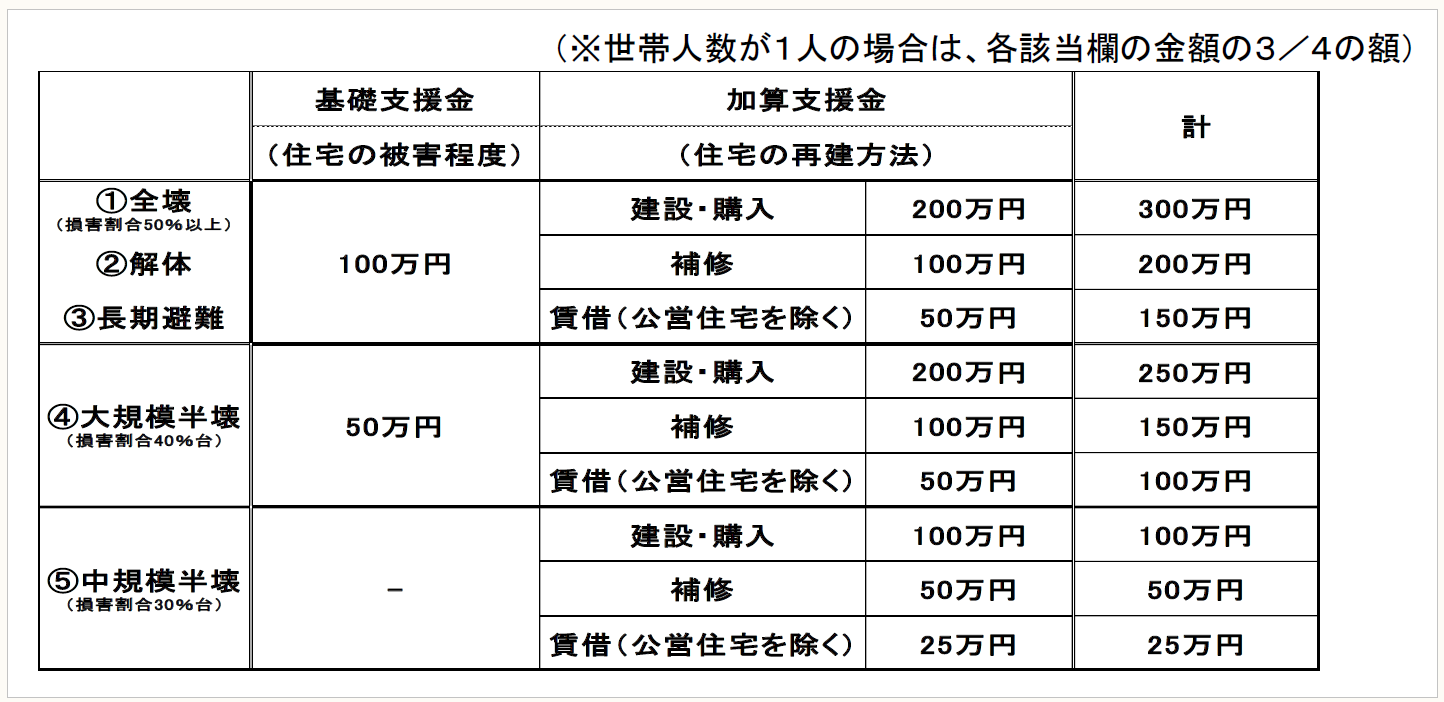

被災者生活再建支援金は、政令で定める自然災害が生じた場合に、一定の被災世帯の世帯主に対して支給されるものである。次の区分に応じて支給されるものであり、これらを修繕費用に充てることも考えられる。

(出典) 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」より抜粋

③ 災害援護資金の貸付け

災害援護資金は、都道府県内に災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合に、災害によって負傷し、住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付けられるものである。

貸付けを受けるに当たっては、世帯人員あたりの市町村民税における前年の総所得金額による所得制限が設けられているが、負傷や損壊の程度に応じて、最大350万円の範囲で貸付けを受けることができる。

(2) 公費解体の利用

建物は所有権の対象であるから、その解体を行う費用は原則として自ら負担する必要がある。しかし、解体費用は高額になることから、公費解体が行われる場合には、これを積極的に利用するべきであろう。

公費解体とは、地震によって被災した建物等を、所有者の申請に基づいて、市町村が所有者に代わって解体・撤去を行う制度である。一般的には、建物等が罹災証明において全壊と認定された場合を対象としているが、災害規模によっては、半壊の場合でも対象となることもあるため、行政機関からの情報提供に留意する必要がある。令和6年能登半島地震においても、大規模半壊、中規模半壊、半壊(住家)、大被害(住家以外)と認定された家屋等が公費解体の対象とされた。

なお、災害が広域に及ぶような場合、業者が対応するまでに長期間を要することもある。被災者の窮状に付け込んで不当に高額な費用で解体等を受注する業者もいることから、自費解体を行うような場合には消費者被害に遭わないように留意が必要である。

4 隣家に対する法的請求

地震によって隣家が自宅に向かって崩れていたり、崩れかかっている場合、隣家の所有者に対して、所有権に基づいて、撤去や予防措置を請求できる。もっとも、被災後には様々な理由によって現実的に請求できない場合もある。この場合に、隣家の所有者に無断で撤去や予防措置を講じることは原則的には認められないが、事務管理(民法第697条、第698条)の要件を満たす場合は、撤去等の措置を講じて費用を請求できることもある。

また、地震後に隣家の所有者が適切に対応しないため、現在も権利を侵害される状態が継続しているような場合には、管理不全建物管理人(民法第264条の14)の選任を申し立て、当該管理人に適切な措置を講じさせることも考えられる。なお、所有者と連絡がつかず所在が不明な場合には所有者不明建物管理人(民法第264条の8)の選任を申し立てることも考えられる。

(了)

「空き家をめぐる法律問題」は、毎月第1週に掲載します。