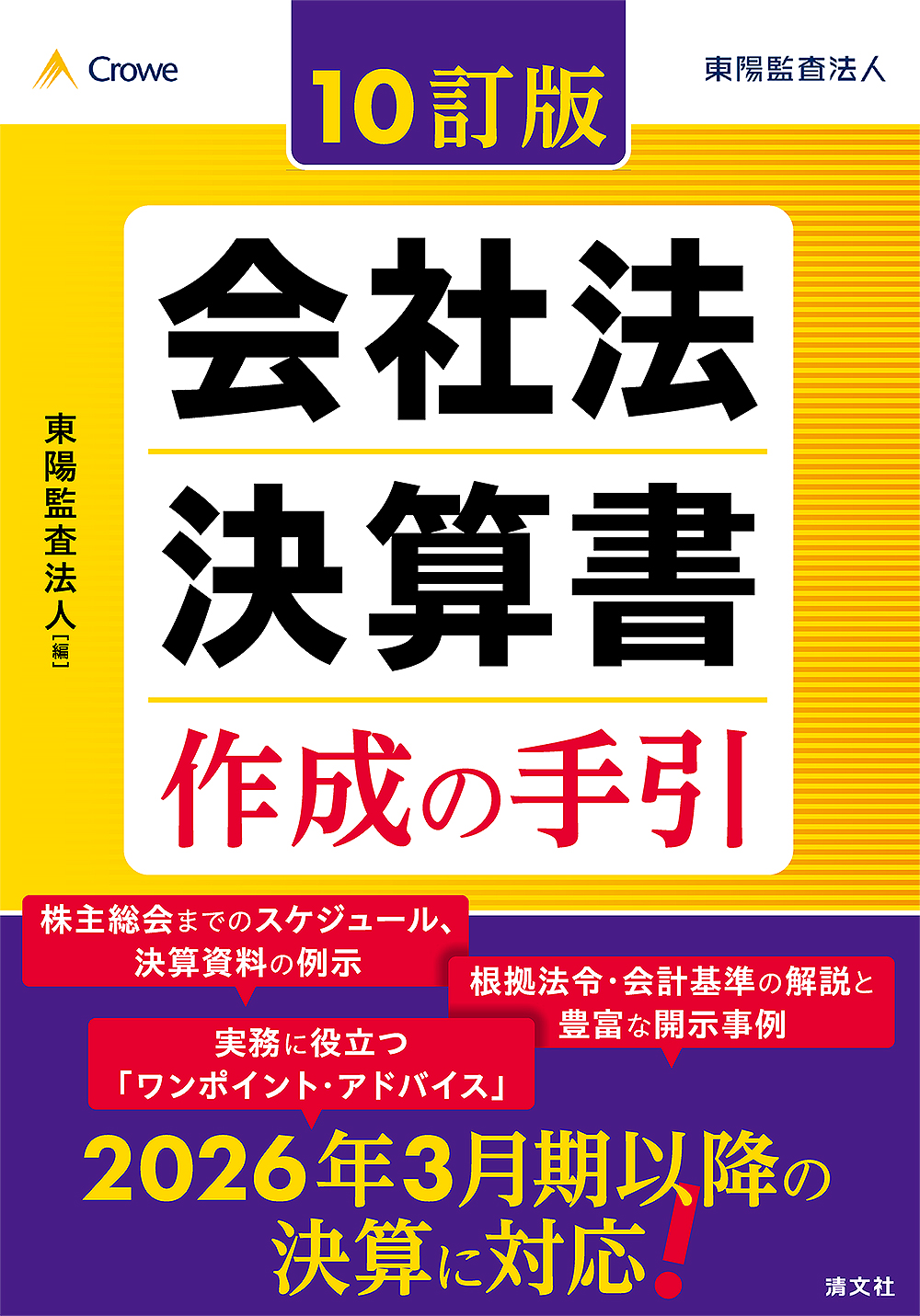

〔令和6年3月期〕

決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第1回】

「研究開発税制の見直し」

公認会計士・税理士 新名 貴則

令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。

【第1回】は「研究開発税制の見直し」について解説する。

◎ 研究開発税制の見直し

研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。

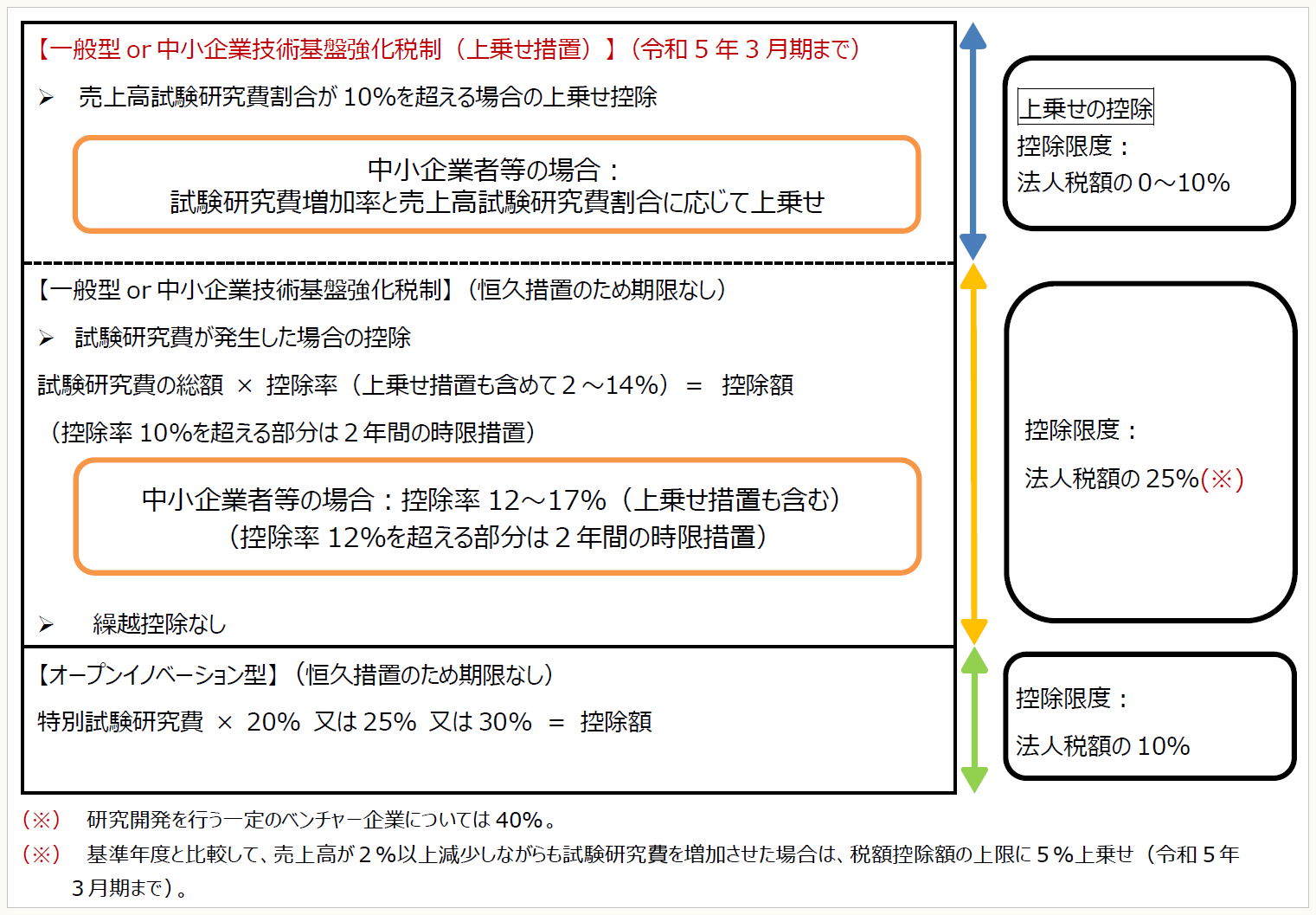

令和5年3月期までは、基本の税額控除である「一般型(中小企業者等においては中小企業技術基盤強化税制)」とその上乗せ措置、及び「オープンイノベーション型」が設けられていた。

【令和5年3月期における研究開発税制のイメージ】

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

これが令和5年度税制改正によって見直されており、その主なポイントは次の通りである。

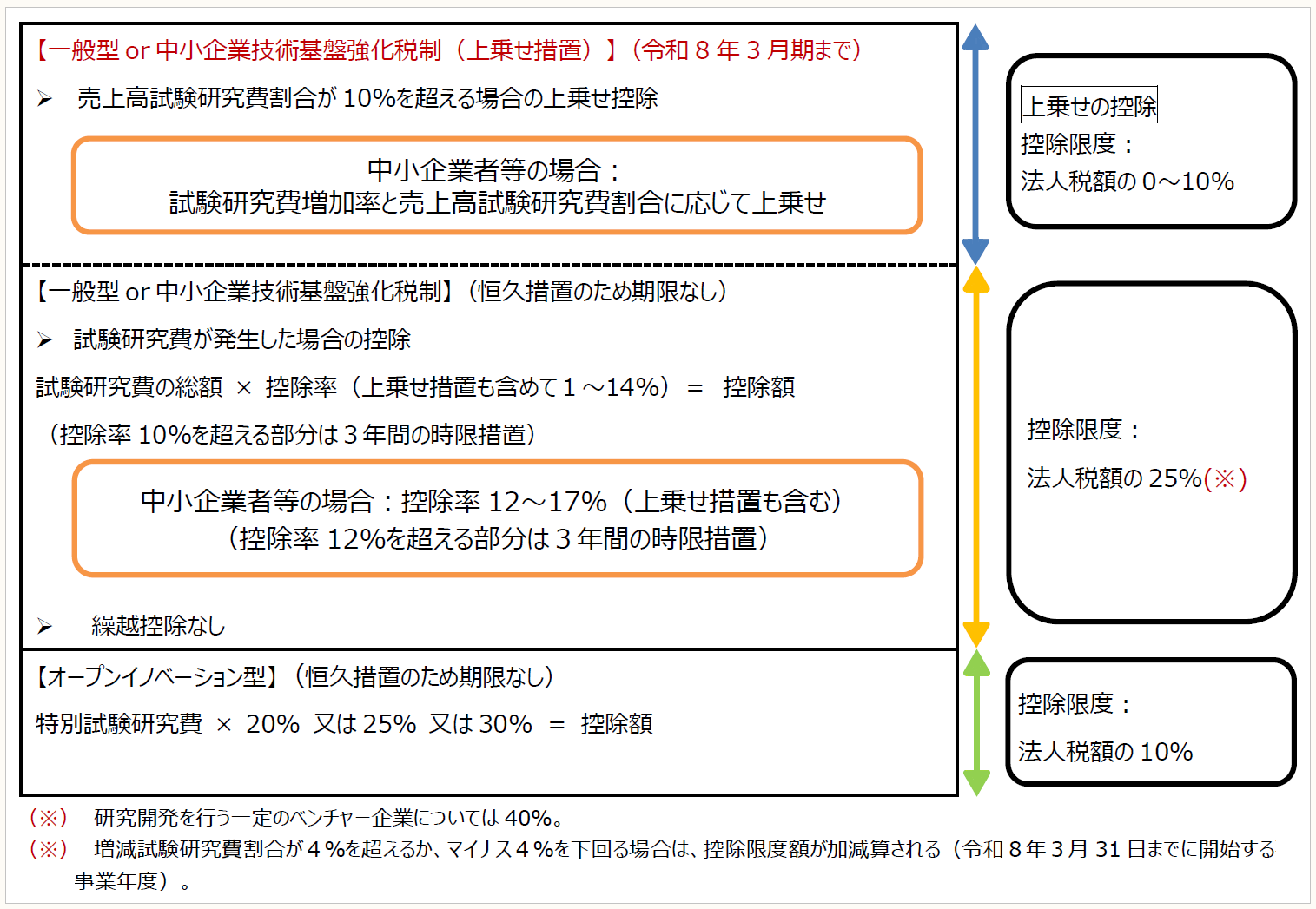

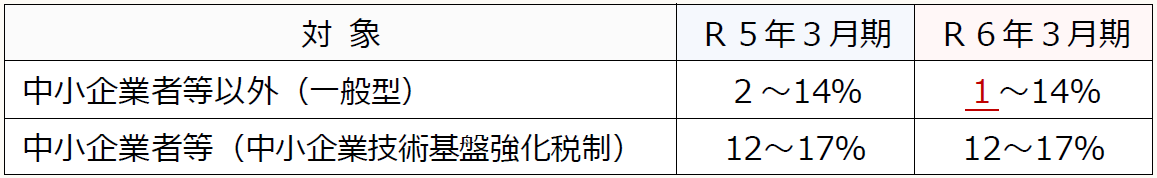

① 「一般型」の税額控除率の見直しと延長(令和8年3月31日まで)

研究開発投資の増加インセンティブを強化するため、税額控除率の見直しが行われている。試験研究費の増減割合に応じて税額控除率が変動するが、改正前は増加率9.4%を基準点として税額控除率が変動した。改正後は増加率12%が基準点となるため、12%を超えて試験研究費を増加させるほど税額控除率が上昇することになる。

税額控除率の下限が2%から1%に引き下げられたが、中小企業者等においては変化はない。

中小企業者等以外においては税額控除率が10%を超える部分(中小企業者等においては12%を超える部分)は、時限措置での上乗せ部分となるが、これが令和8年3月31日まで3年間延長されている。

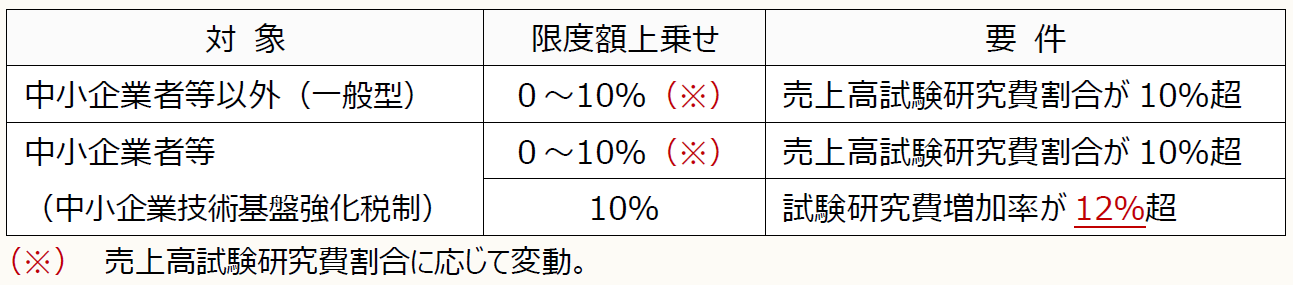

② 「一般型」の控除限度額の上乗せの見直しと延長(令和8年3月31日まで)

「一般型」の控除限度額は法人税額の25%となっているが、売上高試験研究費割合(平均売上高に対する試験研究費の割合)が10%を超える場合には、その割合に応じて控除限度額が上乗せ(法人税額の0~10%)されることとなっていた。この上乗せ措置が3年間延長されている。

また、中小企業者等においては、試験研究費増加率が9.4%を超える場合は、控除限度額に法人税額の10%を上乗せする措置が設けられていた。これが、試験研究費増加率が12%を超える場合に適用されることと改正された。

③ 「一般型」の控除限度額上乗せの追加の廃止

「一般型」「中小企業技術基盤強化税制」ともに、基準年度(令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度)と比較して、売上高が2%以上減少しながらも試験研究費を増加させた場合は、税額控除額の上限に5%上乗せすることとされていた。

しかし、令和5年4月1日以後に開始する事業年度については、この控除限度額上乗せの追加は廃止された。

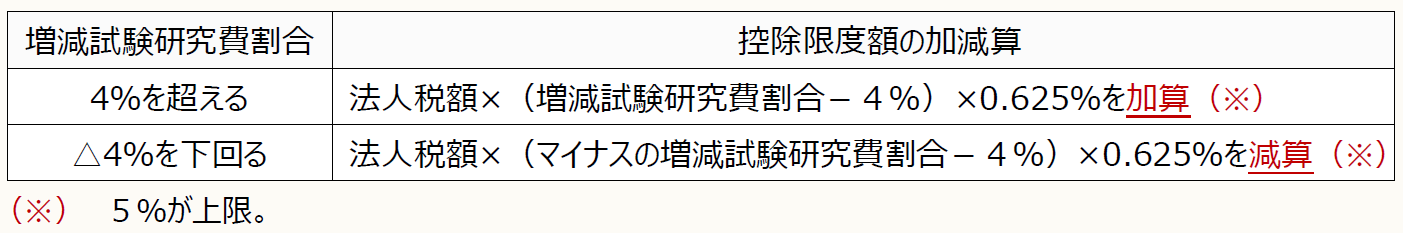

④ 「一般型」の控除限度額の増減特例措置の導入

「一般型」の控除限度額は法人税額の25%であるが、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度においては、増減試験研究費割合が4%を超えるか、マイナス4%を下回る場合は、控除限度額が加減算される措置が導入された。

この控除限度額の加算と、②の控除限度額の上乗せのどちらも要件を満たす場合は、いずれか有利な方を適用することになる。

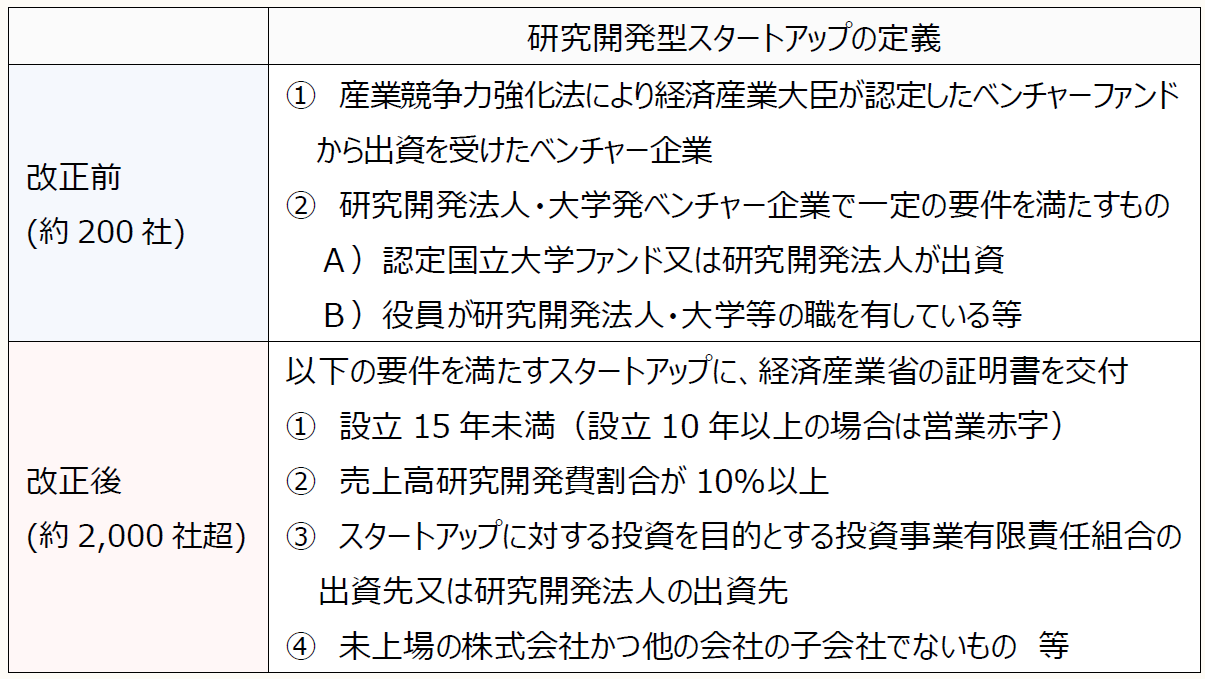

⑤ 「オープンイノベーション型」の拡充

「オープンイノベーション型」の対象となる研究開発型スタートアップの範囲が下記の通り拡大された。

また、オープンイノベーション型の類型に、新規高度研究従事者(博士号保有者や他社での研究業務経験者)に対する人件費が追加された(税額控除率20%)。

⑥ 試験研究費の範囲の見直し

次の通り試験研究費の範囲が見直されている。

➤ 新たなサービス開発のための試験研究費として、既存データ(企業が既に保有しているビッグデータ)を活用する場合を対象に追加

➤ 考案されたデザインに基づく「設計・試作」のうち、性能向上を目的としないものは対象から除外

【令和6年3月期における研究開発税制のイメージ】

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(了)

次回は2/15の公開となります。