さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第97回】

「遺産分割成立後の更正の請求事件」

~最判令和3年6月24日(民集75巻7号3214頁)~

弁護士 菊田 雅裕

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

遺産分割成立後の更正の請求事件

最判令和3年6月24日(民集75巻7号3214頁)

《概要》

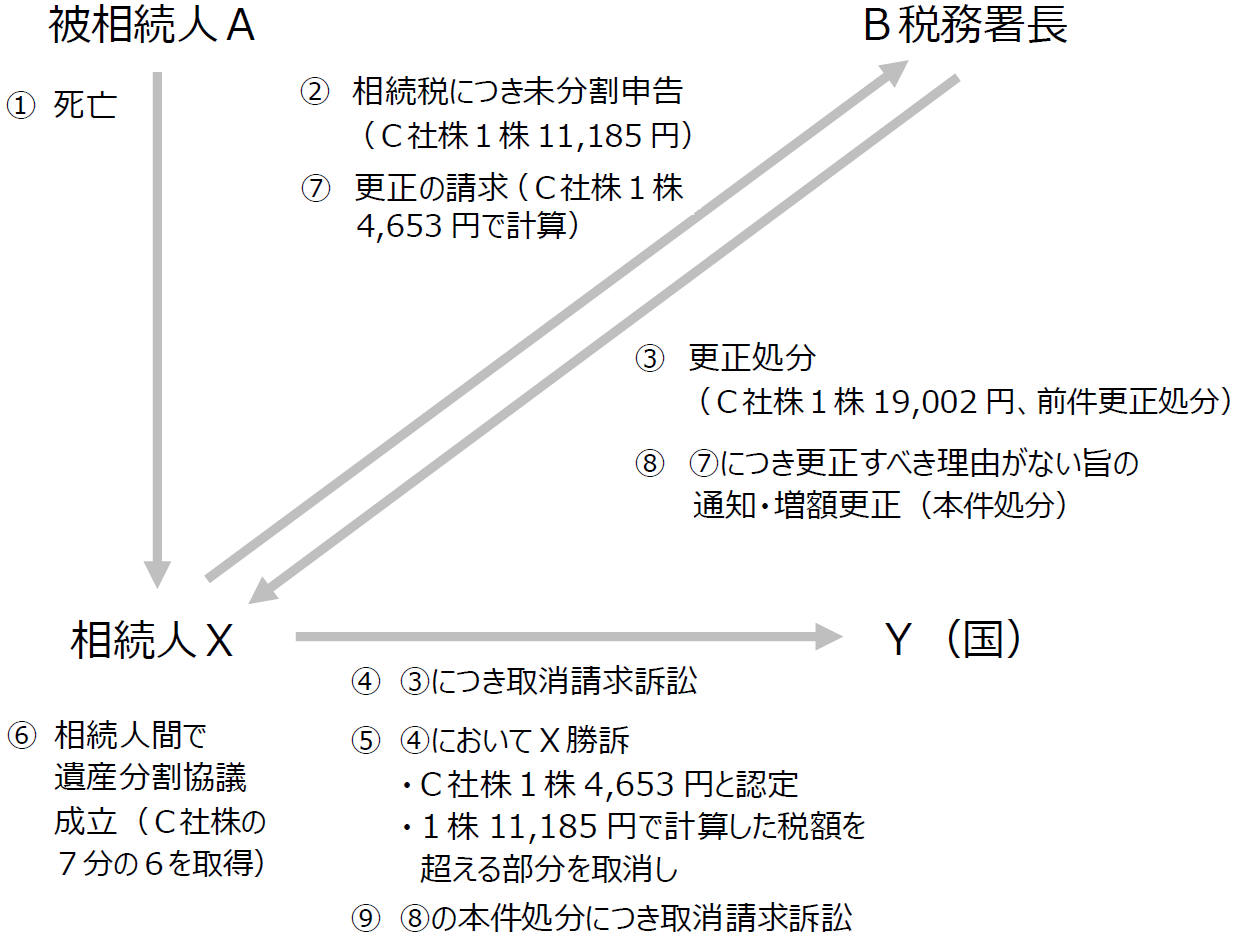

1 Aは平成16年2月に死亡した(相続人7名)。遺産分割協議がまとまらなかったため、相続人Xは、B税務署長に対し、同年12月、相続税につき未分割の申告をした(当初申告)。なお、Aの相続財産にはC社の株式(取引相場なし)が含まれており、当初申告では、類似業種比準方式により、1株当たり1万1,185円と評価していた。

これに対し、B税務署長は、C社株を株式保有特定会社の株式として評価し(S1+S2方式)、1株当たり1万9,002円であるとして増額更正を行った(前件更正処分)。

Xは、前件更正処分につき、C社株を1株当たり1万1,185円として計算した税額を超える部分の取消しを求める訴訟を提起し、勝訴した(確定)。当該訴訟の判決は、C社株の正しい評価額は4,653円であると認定したうえ、そうであれば、Xが本来納付すべき税額は、当初申告による税額を下回るということを理由に、Xの上記請求を認めた。

2 その後、平成26年1月になって、相続人間で遺産分割調停が成立した。これにより、Xは、C社株の7分の6を取得することになった。

そこで、Xは、B税務署長に対し、同年5月、C社株を1株当たり4,653円と評価して、相続税法32条1号(当時)に基づき、更正の請求を行った。これに対し、B税務署長が、同年11月、更正すべき理由がない旨の通知をし、さらに増額更正を行ったので(本件処分)、Xは、これを不服として、本件処分の取消しを求める訴訟を提起した。

最高裁は、Xの主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

相続税につき未分割申告が行われた後、増額更正がなされ、当該増額更正につき未分割申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合で、かつ、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後において、課税庁は、その後相続財産を取得した相続人が行った更正の請求に対する処分や、相続人に対する更正処分につき、上記判決において示された個々の財産の価額を用いて税額を計算しなければならないか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。

なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。

※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。