〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《収益・費用の計上-収益認識》編

【第1回】

「自社ポイントの付与」

公認会計士・税理士 前原 啓二

連載の目次はこちら

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

今回は連載の第18弾として、『収益認識』を取り上げます。上場企業等に強制適用されて中小企業には適用義務化されていない「収益認識に関する会計基準」は、中小企業においても参考になると思われるので、これを法人税・消費税の取扱いも含めてご紹介します。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《収益・費用の計上-収益認識》編のラインナップ

- 【第1回】 自社ポイントの付与(本稿)

- 【第2回】 割戻しを見込む販売(変動対価)

- 【第3回】 返品権付きの販売

はじめに

平成30年3月に「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」とします)が公表され、上場企業や会社法上の大会社等公認会計士又は監査法人の監査を受ける会社を対象に、令和3年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されています。これを受けて、平成30年度税制改正において法人税法等の改正も行われました。しかし、中小企業は、収益認識について、従来どおりの会計処理を継続できることとなりました。今回の『収益認識』編では、中小企業に適用義務化されなかった収益認識会計基準や平成30年度税制改正後の法人税等の取扱いによる会計処理をご紹介します。それらの中から今回は、「自社ポイントの付与」を取り上げます。

【設例1】

- 当社(家具量販店)はポイント制を採用しています。具体的には、法人・個人いずれの顧客にも、ポイント使用額を除く税込購入金額20円につき1ポイントを付与しています。当社家具商品購入に際して1ポイントで1円使用でき、このポイントを使用できる期間は、ポイント付与後3年間としています。

- 当社は、X4年4月4日に法人顧客H社へ応接セット400,000円(税抜)を販売・引渡して現金440,000円(消費税率10%)を受けとりました。

- H社はそれで得た22,000ポイントのうち11,000ポイントを使用して、X4年5月6日に、当社から椅子11,000円(税込)を取得しました。

- 残りの11,000ポイントについては、当社は使用されると見込んでいましたが、その使用できる期間(3年間)において、当社に対して使用されることなく、X7年4月4日にポイントが失効しました。

1 収益認識会計基準を適用した場合の当社の仕訳

当社の仕訳は収益認識会計基準によった場合、次のとおりです。

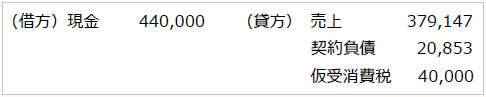

〈X4年4月4日:応接セット販売時〉

〈X4年5月6日:椅子取得時〉

〈X7年4月4日:ポイント失効時〉

(1)

企業会計基準委員会は平成30年3月に収益認識会計基準を公表して、上場企業や会社法上の大会社等公認会計士又は監査法人の監査を受ける会社を対象に、令和3年4月1日以降開始する事業年度から強制適用しています。

これを受けて、平成30年度税制改正において法人税法等の改正も行われました。しかし、中小企業については、国税庁は、従来どおりの企業会計原則等による会計処理が認められることとし、今般の通達改正により従来どおりの取扱いが変更されるものではない(国税庁「『収益認識に関する会計基準』への対応について」)としています。中小企業会計指針においても、収益認識会計基準の特有の会計処理を取り入れる改正はされず、収益認識については従来どおりの内容のまま(「収入(将来入金するものも含む。)に基づいた金額で商品等の販売や役務の給付を行った時に計上する」(同要点))です。

したがって、中小企業は、収益認識について、従来どおりの会計処理を継続することができます。今回の『収益認識』編では、中小企業に適用義務化されなかった収益認識会計基準や平成30年度税制改正後の法人税等の取扱いによる会計処理の適用をご紹介します。

(2)

収益認識会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することとされています(同16)。そのために、次の5つのステップを適用するとされています(同17)。

ステップ1 顧客との契約を識別する。

ステップ2 契約における履行義務を識別する。

ステップ3 取引価格を算定する。

ステップ4 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

「収益認識に関する会計基準の適用指針」では、顧客との契約において、既存の契約に加えて追加の財又はサービスを取得するオプションを顧客に付与する場合には、当該オプションが当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するときにのみ、当該オプションから履行義務が生じ、この場合には、将来の財又はサービスが移転する時、あるいは当該オプションが消滅する時に収益を認識するとされています(同48)。

(3)

この設例では、ポイントは「契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するもの」に該当するとし(ステップ1)、当社には「顧客へのポイントの付与により履行義務が生じるもの」としました(ステップ2)。これにより、X4年4月4日の販売金額440,000円(税込金額)は、「応接セットの販売」だけでなく、「将来そのポイントとの引き換えによる別の商品引渡」も含むものと識別されます。

この設例の取引価格は400,000円(税抜)(ステップ3)です。この取引価格を「応接セットの販売」と「ポイント引き換えによる商品引渡」に対するそれぞれ履行義務に、下記のように独立販売価格の比率に基づき配分します(ステップ4)。

- X4年4月4日の販売金額440,000円(税込)に付与されたポイント数

=440,000×1/20=22,000ポイント

- 22,000ポイント×1円/ポイント

=22,000円

- 22,000ポイント引き換えによる商品引渡に対する履行義務への配分額

=400,000×22,000/(400,000+22,000)=20,853

- 応接セットの販売への配分額

=400,000×400,000/(400,000+22,000)=379,147

(4)

これらの配分額を、履行義務を充足した時に収益を認識します(ステップ5)。「応接セットの販売」に対する履行義務は、販売・引渡したX4年4月4日に充足されているので、同日に379,147円を収益計上します。この時点では、「ポイント引き換えの商品引渡」に対する履行義務がまだなされていないため、その配分額20,853円は契約負債に計上します。

(5)

その後、「22,000ポイント引き換えによる商品引渡」に対する履行義務は、そのうち11,000ポイントの使用により、当社が椅子11,000円(税込)を引き渡したX4年5月6日に充足されたため、同日に、20,853円×11,000ポイント/22,000ポイント=10,427円を収益計上します。

(6)

この設例では、「残りの11,000ポイント引き換えによる商品引渡」に対する履行義務は、使用できる期間(3年間)に当社に対してポイントが使用されることなく、X7年4月4日を過ぎてポイントが失効したため、その時点で契約負債10,426円を収益に振替計上します。以上(3)から(6)により、会計処理は、上記1の仕訳のとおりとなります。

2 収益認識会計基準により会計処理した場合の法人税法上の取扱い

既述のとおり、収益認識会計基準の公表を受けて、平成30年度税制改正において法人税法等の改正も行われ、ポイントを付与した場合の収益計上についても、次の①から④の要件のすべてを満たせば、継続適用を条件として、上記会計処理が法人税法上もできるとされました(法基通2-1-1の7)。

① 付与ポイントが、当初商品販売等の契約を締結しなければ相手側が受け取れない重要な権利を与えるものである。

② 付与ポイントが発行年度ごとに区分管理されている。

③ 付与ポイントに関する権利につき、有効期限経過、規約等契約で定める違反事項に相手が抵触、その他当法人の責に帰さないやむを得ない事情以外の理由により、一方的に失わせることはできないと、規約等契約で明示されている。

④ 次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たす。

(イ) ポイント相当額(金額)が明示されていて、かつ、1ポイントの呈示があっても対象とする(一定単位に達しないと対象とならないもの、将来の販売対価の一定割合を割り引く割引券、スタンプカードのようなものは、該当しない)。

(ロ) 付与ポイントが、当該法人以外の者が運営するポイント又は自ら運営する他の自己発行ポイントで、(イ)に該当するものと、所定の交換比率で交換できる。

3 収益認識会計基準により会計処理した場合の消費税法上の取扱い

収益認識会計基準の公表を受けて、法人税法等の改正は行われたものの、消費税法の改正はありませんでした。したがって、収益認識会計基準の会計処理ではなく、それ以前の従来どおりの会計処理に合わせた仮受消費税の処理となります。この設例の場合、上記1の仕訳のとおり、X4年4月4日の応接セット販売時に40,000円(=440,000円×10/110)を仮受消費税処理します。

[凡例]

- 中小企業会計指針・・・中小企業の会計に関する指針

- 中小企業会計要領・・・中小企業の会計に関する基本要領

- 法基通・・・法人税基本通達

[参考]

「中小企業の会計に関する指針・中小企業の会計に関する基本要領」(日本税理士会連合会ホームページ)

「改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表」(企業会計基準委員会ホームページ)

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。