〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《有価証券》編

【第1回】

「売買目的有価証券」

公認会計士・税理士 前原 啓二

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第5弾として、有価証券を取り上げます。このテーマの「中小企業会計指針」等に基づく会計処理は、取得原価により貸借対照表価額としていた旧来の会計処理とは異なります。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

《有価証券》編のラインナップ

- 【第1回】 売買目的有価証券

- 【第2回】 満期保有目的の債券

- 【第3回】 その他有価証券

- 【第4回】 有価証券の減損

はじめに

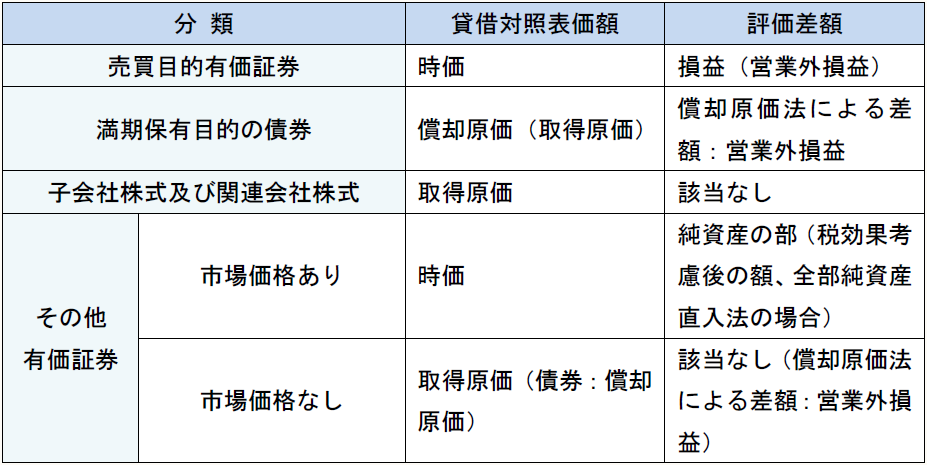

「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。

今回は、①売買目的有価証券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。

【設例1】

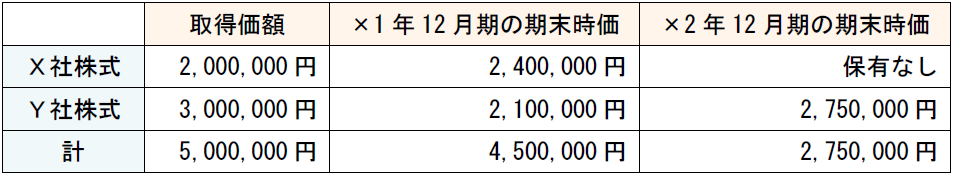

当社は、次の上場株式を×1年12月期に売買目的で取得し保有しています。

X社株式は、×2年6月に2,310,000円で売却しました。

当社は、売買目的有価証券の評価差額について、切放処理を採用しています。

1 ×1年12月期の期末、×2年12月期における仕訳

(ⅰ) 〈×1年12月期の期末〉

[X社株式]

![]()

[Y社株式]

![]()

(ⅱ) 〈×2年12月期の期首〉

仕訳なし

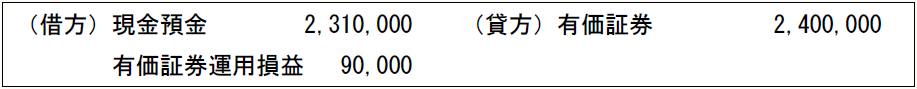

(ⅲ) 〈×2年6月のX社株式売却時〉

[X社株式]

(ⅳ) 〈×2年12月期の期末〉

[Y社株式]

![]()

「中小企業会計指針」では、有価証券(株式、債券、投資信託等)は、保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれ次のように会計処理します(中小企業会計指針19)。

(ⅰ) 売買目的有価証券とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいいます。売買目的有価証券については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益(営業外損益)として処理します(中小企業会計指針19)。

したがって、×1年12月期の期末において、貸借対照表価額は、X社株式2,400,000円、Y社株式2,100,000円となり、取得価額(X社株式2,000,000円、Y社株式3,000,000円)との差額(X社株式400,000円(益)、Y社株式900,000円(損))は営業外損益として当期(×1年12月期)の損益に含められます。

(ⅱ) ×1年12月期の期末における評価差額(X社株式400,000円(益)、Y社株式900,000円(損))については、翌期×2年12月期の期首において洗替処理することもできますが、本設例では切放処理によることとし、振戻処理は行いません(仕訳なし)。

(ⅲ) 売却時(×2年6月)におけるX社株式の帳簿価額2,400,000円(×1年12月期の期末貸借対照表価額)と売却額2,310,000円との差額90,000円(損)が売却損となります。

(ⅳ) ×2年12月期の期末において、貸借対照表価額はY社株式2,750,000円となり、その帳簿価額(×1年12月期の期末貸借対照表価額2,100,000円)との差額(650,000円(益))は営業外損益として当期(×2年12月期)の損益に含められます。

2 決算書の金額

×1年12月期

〈貸借対照表〉

流動資産

有価証券 4,500,000円

〈損益計算書〉

営業外費用

有価証券運用損益 500,000円(損)

(X社株式評価差額 400,000円(益)+Y社株式評価差額 900,000円(損))

×2年12月期

〈貸借対照表〉

流動資産

有価証券 2,750,000円

〈損益計算書〉

営業外収益

有価証券運用損益 560,000円(益)

(X社株式売却損90,000円+Y社株式評価差額650,000円(益))

3 法人税法の規定における売買目的有価証券(参考)

法人税法の規定による売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券(企業支配株式を除く)であって、以下に掲げるものとされています。

- 専担者売買有価証券(トレーディング目的の専門部署を設置している場合に、その目的のために取得した有価証券)

- 短期売買有価証券(短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券)

- 金銭の信託に属する有価証券(金銭の信託のうち信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を帳簿書類に記載したもの)

(了)

[凡例]

- 中小企業会計指針・・・中小企業の会計に関する指針

- 中小企業会計要領・・・中小企業の会計に関する基本要領

[参考]

「中小企業の会計に関する指針・中小企業の会計に関する基本要領」(日本税理士会連合会ホームページ)