〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《税金費用・税金債務》編

【第1回】

「源泉所得税、法人税、住民税及び事業税」

公認会計士・税理士 前原 啓二

連載の目次はこちら

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第15弾では『税金費用・税金債務』として、源泉所得税、法人税、住民税及び事業税、並びに消費税の会計処理を取り上げ、法人税法等の規定による処理と関連づけして紹介します。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《税金費用・税金債務》編のラインナップ

- 【第1回】 源泉所得税、法人税、住民税及び事業税(本稿)

- 【第2回】 消費税

はじめに

法人税、住民税及び事業税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、損益計算書上、現金基準ではなく発生基準により計上することとされています。今回は法人税、住民税及び事業税の会計処理を、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。【設例1】

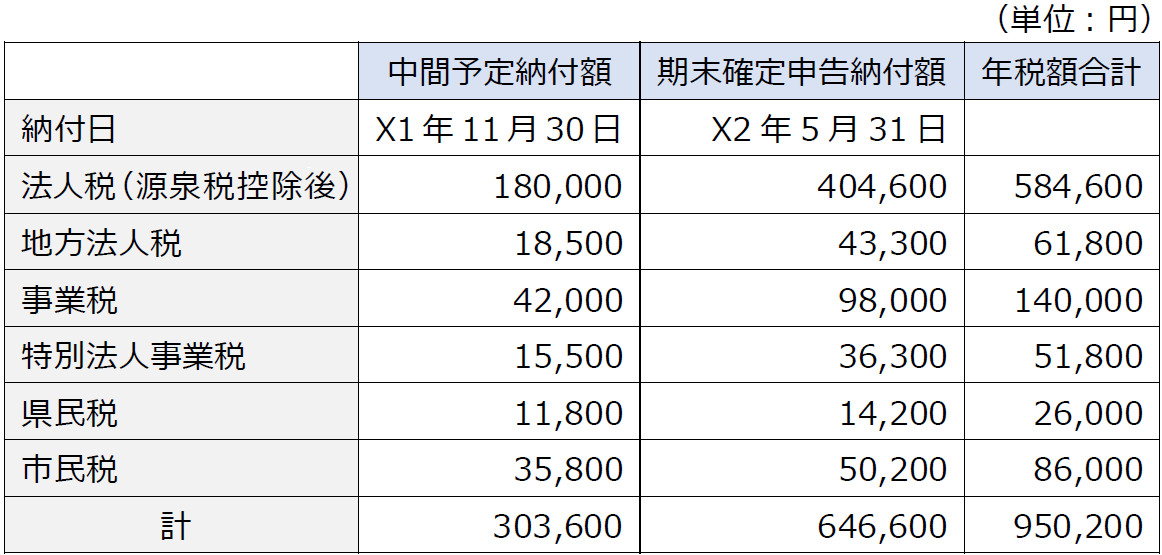

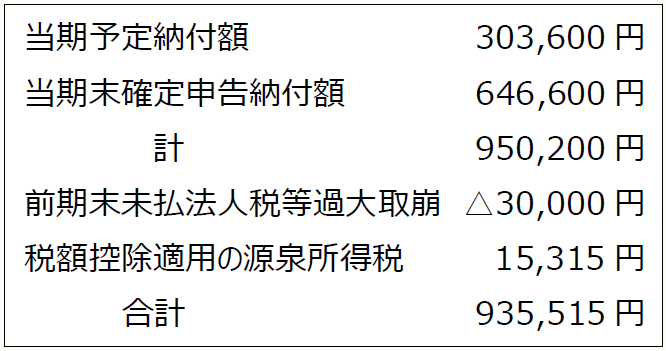

(1) A社(外形標準課税適用外の法人)の当期(X1年4月1日~X2年3月31日)に係る法人税、住民税及び事業税の実際納付額は、下記のとおりです。

上記中間予定納付額303,600円は、支払時にとりあえず仮払金に計上しています。また、上記期末確定申告納付額は、決算締切時に算定完了しました。

(2) 預金利息や以前から所有してきた株式の配当金で、当期の入金の際に源泉された所得税は、15,315円であり、入金時にとりあえず租税公課に計上(源泉税控除前の利息又は配当金の額を受取利息配当金に計上)しています。

(3) 前期末貸借対照表に計上した未払法人税等の金額は、X1年5月31日に納付した前期末確定申告納付額よりも30,000円過大でした。その結果、決算修正前試算表上、未払法人税等が30,000円残っています。なお、X1年5月31日に納付した前期末確定申告納付額のうち事業税と特別法人事業税の合計額は115,000円でした。

1 A社の源泉所得税、法人税、住民税及び事業税に係る決算時仕訳

A社の源泉所得税、法人税、住民税及び事業税に係る決算時仕訳は、次のとおりです。

〈X2年3月31日〉

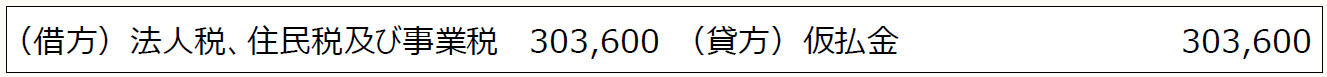

(1) 予定納付額を「法人税、住民税及び事業税」へ振替

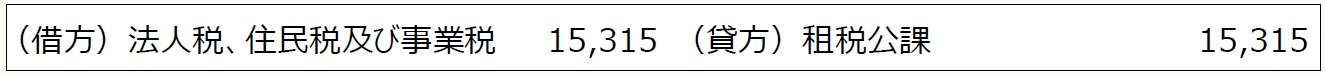

(2) 税額控除適用の源泉所得税を「法人税、住民税及び事業税」へ振替

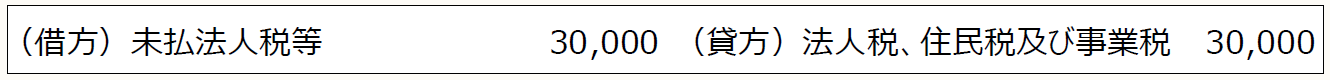

(3) 前期末の未払法人税等過大分を「法人税、住民税及び事業税」へ振替

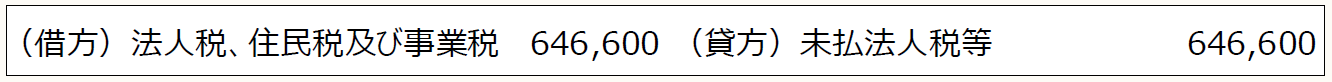

(4) 当期末の未払法人税等を計上

法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく発生基準により、当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上します(中小企業会計指針 「税金費用・税金債務」要点)。当期に負担すべき金額とは、当期の税引前当期純利益に対し税法特有の調整項目を加算・減算することによって算定した課税標準から計算される法人税、住民税及び事業税です。

設例では、当期に負担すべき金額は、X1年11月30日納付の当期予定納付額303,600円とX2年5月31日納付の当期末確定申告納付額646,600円の合計950,200円です。当期中に支払をした額の合計(X1年5月31日納付の前期末確定申告納付額とX1年11月30日納付の当期予定納付額の合計)ではありません。

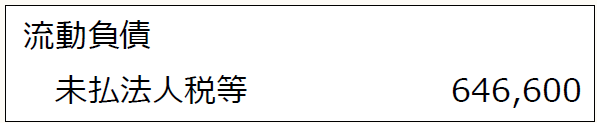

また、当期末時点における未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべき税額がある場合には、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上します(中小企業会計指針59)。設例の場合、期末確定申告納付額646,600円は、決算締切時点で算定完了しているので、この金額をそのまま未払法人税等に計上します(上記仕訳(4))。

しかし、決算スケジュール上、法人税等の確定申告書作成時点よりも早く決算を確定しなければならない会社においては、決算上の未払法人税等を概算計上する場合があります。その場合、未払法人税等計上額と法人税等の期末確定申告納付額とに差異が生じるのが一般的です。この差異は、できるだけ少額になるように決算時点で見積計上すべきです。

この設例では、前期末貸借対照表に計上した未払法人税等の金額は、X1年5月31日に納付した前期末確定申告納付額よりも30,000円過大であり、決算修正前試算表上、未払法人税等が30,000円残っていました。当期末においてはこの30,000円を未払法人税等に残しておく必要がないため、これを取り崩します(相手科目は「法人税、住民税及び事業税」が一般的です。上記仕訳(3))。

また、決算整理前試算表では仮払金計上されていた予定納付額303,600円を「法人税、住民税及び事業税」へ振替計上(上記仕訳(1))します。この結果、当期損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」計上額は、X1年11月30日納付の当期予定納付額303,600円とX2年5月31日納付の当期末確定申告納付額646,600円の合計950,200円よりも30,000円だけ少ない920,200円となります。

なお、受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、税法上、税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上します(中小企業会計指針60)。設例では、源泉所得税15,315円全額が当期末確定申告納付法人税額から控除されていることとして、同額を「法人税、住民税及び事業税」へ振替計上します(上記仕訳(2))。

以上により、損益計算書上の「法人税、住民税及び事業税」は、下記のとおりです。

以上、A社が外形標準課税適用外の法人であるケースです。外形標準課税適用法人(資本金1億円超の法人)であるケースでは、事業税の所得割は「法人税、住民税及び事業税」のままですが、付加価値割と資本割は、利益に関連する金額を課税標準とする事業税ではないと判断されるため、「法人税、住民税及び事業税」ではなく、原則として「販売費及び一般管理費」として表示します(合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができます)。

2 決算書の金額

決算書の金額は、次のとおりです。

X2年3月31日決算期

〈当期末貸借対照表〉

〈当期損益計算書〉

![]()

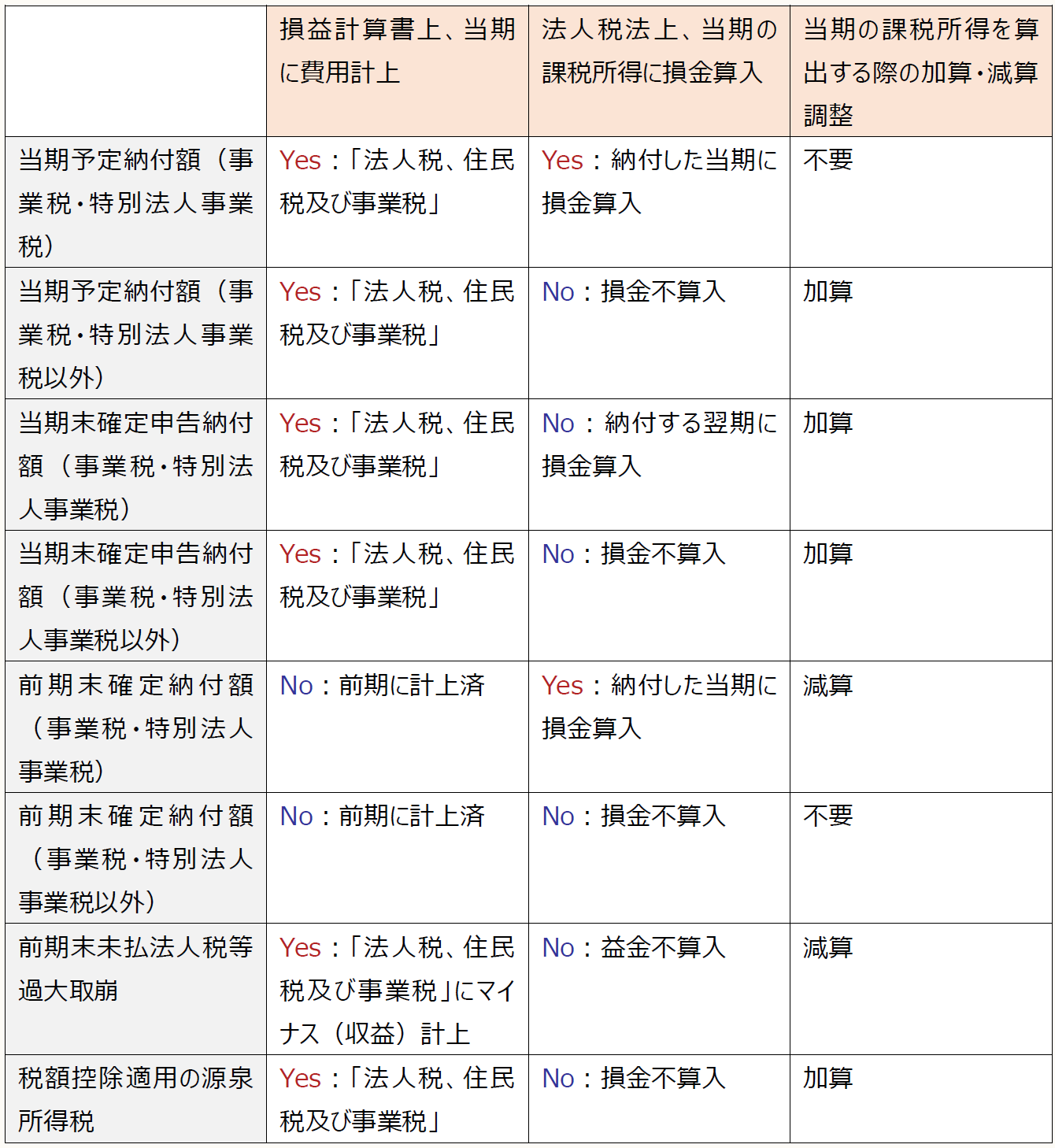

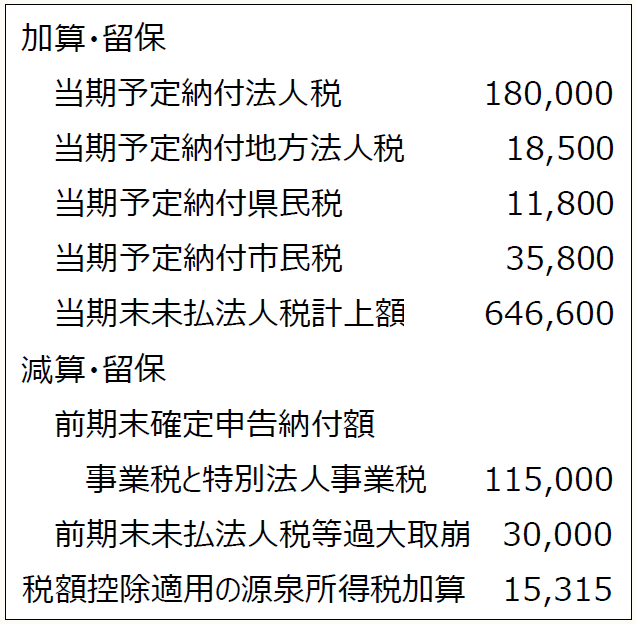

3 損益計算書の当期純損益(「法人税、住民税及び事業税」引後)から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整

損益計算書の当期純損益(「法人税、住民税及び事業税」引後)から法人税申告書の課税所得を算出する際の加算・減算調整は、次のとおりです。

〈当期法人税申告書別表四〉

法人税法上、法人税、地方法人税、都道府県民税及び市民税は損金不算入です。また、事業税及び特別法人事業税は原則として納付した事業年度の損金の額に算入されます。これらの法人税法上の取扱いと決算書上の費用計上方法との差について、上記のように損益計算書の当期純損益(「法人税、住民税及び事業税」引後)から当期の課税所得を算出する際に、加算・減算調整が必要となります。

[凡例]

- 中小企業会計指針・・・中小企業の会計に関する指針

- 中小企業会計要領・・・中小企業の会計に関する基本要領

[参考]

「中小企業の会計に関する指針・中小企業の会計に関する基本要領」(日本税理士会連合会ホームページ)

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。