酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第1回】

「馬券訴訟」

国士舘大学法学部教授・法学博士

酒井 克彦

はじめに

個人が得た競馬の馬券の払戻金に対しては所得税が課されることとなるが、その際の所得区分が争点となっている事案が注目を集めている。ここでは、札幌国税不服審判所平成24年6月27日裁決(札裁(所)平成23第9号)を取り上げてみたい。

裁決では、納税者の主張する雑所得ではなく一時所得に該当するとの判断が示されているが、その判断の妥当性について考えてみたい。まずは、事案の概要と国税不服審判所の裁決内容を紹介しよう。

1 事案の概要

X(請求人)は公務員であり、その余暇のほとんどの時間を競馬の馬券の購入に充てている。払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入しており、購入に当たっては、出走馬の過去の実績、競走への適合性、騎手の技量や騎乗馬との相性、その日の出走馬のコンディション、枠順、コースの特徴、馬場の状態など多種多様のファクターを組み合わせて着順を予想し、また、競走後には競走内容及び自らの予想の分析及び検討を繰り返して次の競走に生かし、高確率で馬券を的中させている。

Xは確定申告において、馬券の払戻金(本件競馬所得)について、これを雑所得として申告したが、税務署長Y(原処分庁)はこれを一時所得に当たるとして更正処分及び加算税賦課決定処分等を行った。

本件は、Xがこれを不服として審査請求した事案である。

争点は、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当し一時所得となるか、これに該当せず雑所得となるか、また、本件競馬所得に係る所得金額の計算において、年間を通じた馬券の購入金額の全額を控除できるか否かである。

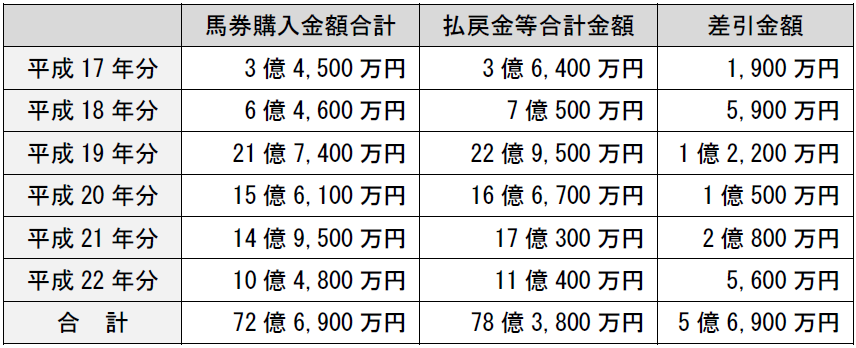

〔図表1〕 馬券の購入と払戻しの状況(概数)

(注)概数での表記であるため、差引金額や合計金額は合致していない。

2 国税不服審判所の判断

裁決は以下のように断じて、Xの主張を排斥し、処分を妥当なものと判断した。

すなわち、国税不服審判所は、

この〔筆者注:所得税法34条1項の〕一時所得の該当要件のうち、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当である。

その上で、

本件競馬所得を得るためには、馬券の購入が不可欠であることからすれば、本件競馬所得に係る所得の基礎とは、馬券を購入する行為であると認めるのが相当である。

そこで、馬券を購入する行為に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かについてみると、・・・JRAが開催する競馬においては、馬券の購入者は購入した馬券が的中したことを原因として、JRAから当該馬券の購入に要した金額以上の払戻金の交付を受けることができるが、購入した馬券が的中しなければ払戻金の交付を受けることはできないところ、・・・JRAは馬券の発売前に競走に関する全てのことを決定していること、また、競走に全く同一条件はないことから、馬券を購入する行為と、競走の結果(馬の着順)に因果関係はないと認められ、結局のところ、各競走の結果は、それぞれ出走馬の持つ能力等に偶然が作用して現れるものであり、競走ごとに独立して確定すると認められる。

そうすると、馬券を購入する行為は、払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、競走ごとに独立した行為であると評価できることから、本件競馬所得には、所得の基礎である馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、馬券を購入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。

したがって、馬券を購入する行為から生じた本件競馬所得は、所得源泉を有する所得以外の所得ということになり、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であると認められる。

次回もこの裁決について、深く切り込んでみたい。

(続く)

「酒井克彦の〈深読み◆租税法〉」は、毎月第2週・4週に掲載します。